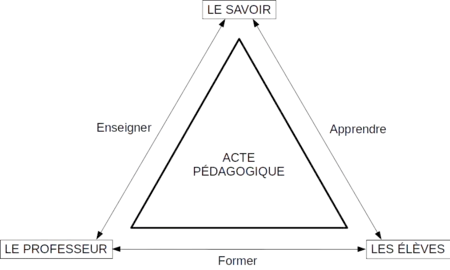

Triangle pédagogique

Le triangle pédagogique[1] représente trois sommets ou pôles : le Savoir, l'Enseignant et l'Apprenant. Il modélise les éléments fondamentaux en relation dans l'acte d'enseigner, donnant ainsi une image de la complexité de cette situation. Pour cette raison, les auteurs parlent aussi à son sujet de système didactique ou de triangle didactique. Du point de vue scolaire, on parle de « savoir, professeur (ou maître) et élève ».

Les côtés du triangle : les processus

Ses trois côtés représentent ce que Jean Houssaye appelle un « processus », soit la relation entre deux des trois pôles.

Jean HOUSSAYE au cours de sa thèse en sciences de l'éducation présentée en 1986 fait remarquer que l’acte pédagogique est une relation triangulaire basée sur les 3 points suivants :

- le savoir ;

- le professeur ;

- les élèves.

C'est un triangle pédagogique qui met en relation les 3 processus suivants :

- Enseigner (situé entre le professeur et le savoir): du côté de la relation savoir-professeur, on retrouve l'enseignement, le travail didactique de gestion de l'information, c'est le processus « enseigner ».

- Former (situé entre le professeur et les élèves): du côté professeur-élève, on retrouve l'éducation et la formation. Le processus « former », celui de la pédagogie et d'une économie de l'éducation

- Apprendre (situé entre les élèves et le savoir): du côté élève-savoir, on retrouve l'apprentissage, le processus « apprendre ».

Jean Houssaye affirme que, dans cette relation triangulaire, deux points sont privilégiés au détriment du troisième qui, négligé, prend alors la place du mort. Et chaque processus, lorsqu’il est exacerbé, prend le risque de voir le mort jouer au fou.

Le processus Enseigner est exacerbé - La place du mort qui joue au fou : les élèves

Les points professeur et savoir sont privilégiés au détriment des élèves.

L’enseignant est alors centré sur le cadre didactique, l'organisation, la structuration des cours, le contenu du savoir, sa discipline enseignée, et la méthode pédagogique employée est celle du cours magistral.

Le professeur néglige la relation pédagogique avec les élèves.

Une opposition des élèves à l’encontre de leur professeur ou formateur peut apparaître en vue de lui témoigner leur insatisfaction. Des risques de chahut peuvent apparaître.

Le processus Former est exacerbé - La place du mort qui joue au fou : le savoir

Les points professeur et élèves sont privilégiés au détriment du savoir.

C'est lorsque la relation professeur-élèves est exacerbée au point de s'engager dans une relation d'échange proche de la séduction qui est favorisée au détriment du savoir. La méthode pédagogique employée est plutôt non-directive et le professeur offre davantage des conseils et une orientation à suivre plus qu’un contenu structuré.

Les élèves peuvent apprécier les qualités relationnelles de leur professeur néanmoins avoir des difficultés à situer leur apprentissage par rapport au programme et même à comprendre leur cours.

Le processus Apprendre est exacerbé - La place du mort qui joue au fou : le professeur

Les points élèves et savoirs sont privilégiés au détriment du professeur.

Le professeur limite son activité à essayer de faciliter l’apprentissage des élèves par eux-mêmes.

La méthode pédagogique employée sera plutôt de type constructiviste : l’élève devra construire ses propres savoirs. Le plus important est la construction du savoir et non la reproduction du savoir enseigné.

Les élèves ou apprenants peuvent se sentir livrés à eux-mêmes. Ils peuvent même éprouver un sentiment de solitude face au savoir. Ce qui en soi peut poser des problèmes pour la compréhension de certains contenus où la manière de les aborder. Les élèves sont pratiquement dans une position d'autoformation tutorée : les élèves apprennent par eux-mêmes tout en ayant un professeur référant qui se contente de les orienter dans leurs apprentissages.

D'un point de vue didactique et pédagogique

Le premier processus relève de l'élaboration didactique : la relation professeur-savoir est celle de l'analyse didactique là où la transposition didactique fait son chemin. Le second, celui de la relation pédagogique entre le professeur et l'élève, concerne les techniques d'enseignement dans le sens professeur élève. Le dernier processus, entre élève et savoir les stratégies d'apprentissages peuvent se poser en termes de rapport au savoir.

La pédagogie et la didactique s'efforcent donc de réguler ces différents processus de manière à rendre l'apprentissage le plus efficace possible.

Chaque processus du triangle est essentiel à la démarche d'enseignement mais aucun ne doit être employé séparément des autres au risque de créer des dérives (considérer l'un des processus revient à placer l'autre dans la position du « mort », comme au bridge - métaphore employée par l'auteur-) :

- la pédagogie traditionnelle du côté du savoir privilégiant la démarche didactique de l'enseignant oublie le système d'appropriation du savoir de l'élève (on parle de savoir réifié) ;

- le délaissement ou la déconsidération de la fonction de transmission de savoir de l'école dans une centration sur les interactions en classe ;

- la préférence pour le rapport au savoir des élèves et l'oubli du rôle de médiateur et d'étayage du enseignant -maître.

D'un point de vue théorique, c'est la notion de système qu'introduit le triangle pédagogique dans la réflexion sur la situation d'enseignement. Il porte le regard sur l'aspect irréductible de celle-ci à l'un de ses composants et sur les relations binaires et ternaires qu'elle comprend. Si une centration temporaire ou un angle d'entrée dans cet ensemble peut reléguer au second plans certains aspects de la complexité ainsi modélisée, cela restera temporaire et conscient dans l'analyse des situations ou dans la conception de l'acte d'enseigner. Dans son approche orientée par une préoccupation quant aux contenus d'enseignement, la didactique proposerait plutôt une entrée par le savoir, mais celle-ci n'est pas nécessaire et la relégation au second plan des autres pôles, ou la suspension temporaire ou partielle de leur considération, peut devenir un moyen technique d'approche, avant à un retour à l'ensemble des éléments constitutifs de la situation d'éducation.

Notes et références

- Jean Houssaye, Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de l'éducation scolaire, Peter Lang, Berne, 2000 (3e Éd. , 1re Éd. 1988)

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Modèles ternaires de la situation d’enseignement–apprentissage, in Joseph Rezeau, Médiatisation et médiation pédagogique dans un environnement multimédia, thèse de l'université de Bordeaux II, 2001, consulté le

- 2 minutes learning, consulté le

- Présentation du triangle pédagogique par Bernadette Fleury, consulté le

- Comparer les pédagogies, un casse-tête et un défi par Etiennette Vellas, consulté le

- Le triangle pédagogique - Enseignement supérieur - Compétice, consulté le

- Ressource du CRPE, consulté le

Bibliographie

- Jean Houssaye, Le triangle pédagogique, Les différentes facettes de la pédagogie, ESF, Paris, 2014.

- Jean Houssaye, Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de l'éducation scolaire, Peter Lang, Berne, 2000 (3e Éd. , 1re Éd. 1988)