Tontouta

La Tontouta est un fleuve côtier de la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Elle s'écoule sur les communes de Païta et de Boulouparis (Province Sud) et se jette dans le lagon néo-calédonien.

| la Tontouta | |

La Tontouta | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 43 km [1] |

| Bassin | 380 km2 [1] |

| Bassin collecteur | Lagons de Nouvelle-Calédonie |

| Débit moyen | 11,6 m3/s (Tontouta téléphérique) [1] |

| Organisme gestionnaire | DAVAR - service de l'eau[2] |

| Régime | pluvial tropical |

| Cours | |

| Source | au Mont Humboldt (1 618 m) |

| · Altitude | 874 m |

| · Coordonnées | 21° 50′ 39″ S, 166° 17′ 12″ E |

| Embouchure | l'Océan Pacifique |

| · Localisation | Boulouparis |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 21° 59′ 40″ S, 166° 09′ 35″ E |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Koé ala Goguamba ou Netaxi, Kalouéhola ou Kari Wéno |

| · Rive droite | Hwa No ou Wano |

| Pays traversés | |

| Province | Province Sud |

| Régions traversées | |

| Principales localités | Païta, Boulouparis |

| Sources : davar.gouv, OpenStreetMap | |

Géographie

Ce cours d'eau possède une longueur de 38 km[1]. Il prend sa source dans la Chaîne Centrale, au Mont Humboldt (1 618 m), et se jette dans le lagon sur la côte ouest de la Grande Terre.

Bassin versant

Le bassin versant possède une altitude moyenne de 530 m et une pente moyenne relativement importante de 40,6 %. Il est recouvert à plus de 73 % de maquis. Les surfaces restantes sont notamment recouvertes de végétation dense (21 %)[1]. Le sous sol du bassin versant est composé à plus de 72 % de roches basiques et ultra basiques et à 25 % de terres et d’altérites. Le bassin versant de la Tontouta est parsemé de nombreuses mines notamment les mines Gallieni, Vulcain, Canon et Liliane.

Organisme gestionnaire

L'organisme gestionnaire est la DAVAR ou Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales, par son service de l'eau créée en 2012, avec deux poles le PPRE pôle de protection de la ressource en eau et le PMERE pôle mesures et études de la ressource en eau[2] - [note 1].

Affluents

Hydrologie

Son régime hydrologique est dit pluvial tropical.

La Tontouta au téléphérique

La Tontouta a été observée sur une période cumulée de 41 ans entre 1954 et 2008. L'embouchure étant très influencée par les marées, les débits sont mesurés au niveau du téléphérique. Son bassin versant y est de 380 km2[1].

Le débit moyen annuel ou module du fleuve à cet endroit est de 11,6 m3/s[1]. Cependant, étant donné la grande variabilité des débits journaliers et la forte influence des épisodes de crue sur les valeurs moyennes, cette grandeur est peu représentative de ce que l’on observe fréquemment dans les cours d’eau. Nous y préférerons donc la notion de débit médian pour caractériser les débits habituels des cours d’eau. Le débit journalier médian caractérise la valeur de débit qui est dépassée en moyenne un jour sur deux et vaut pour la Tontouta 6,7 m3/s[1].

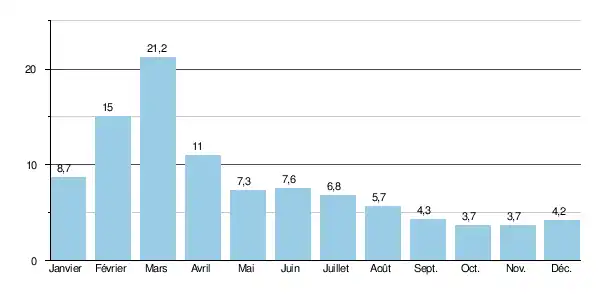

La Tontouta présente des variations saisonnières de débit bien marquées, avec des crues durant la saison humide (décembre-avril) et un pic important au mois de mars de 21,1 m3/s.

Les basses eaux ont lieu lors de la saison sèche (juillet - novembre), entraînant une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 3,7 m3/s au mois d'octobre.

Étiage ou basses eaux et DCE

Les valeurs d'étiage peuvent descendre très bas avec un DCE médian de 2,59 m3/s et un DCE centennal sec de 1,24 m3/s[1].

Crues et temps de concentration

Le débit de la crue annuelle de la Tontouta s'élève à 270 m3/s et la crue décennale à 2 720 m3/s. La crue centennale, quant à elle, est de 4 870 m3/s. Le maximum de crue a été observé lors du cyclone Anne (en) le . Le débit a été évalué à 4 583 m3/s. La taille réduite des bassins versants calédoniens leur confère une réactivité aux aléas très importantes. Ainsi le temps de concentration, qui reflète la durée qui sépare le maximum de pluie d'un épisode avec la maximum de débit correspondant, n'est que de 5 h 6 pour la Tontouta[1].

Lame d'eau et coefficient d'écoulement

Le bassin de la Tontouta reçoit annuellement une lame d'eau précipitée moyenne de 1 787 mm/an, alors que la lame d'eau écoulée est de 927 mm/an. Le coefficient d'écoulement moyen interannuel est ainsi de 53 %[1].

Aménagements et écologie

Bac puis Pont

Le cours de la Tontouta étant situé sur l'axe routier principal développé dès la deuxième moitié du XIXe siècle pour desservir les différentes colonies de peuplement, à la fois libres et pénales, sur la côte Sud-Ouest de la Grande Terre, la rivière a d'abord été franchie par un bac. Celui-ci est remplacé par l'actuel pont de la Tontouta, structure métallique construite à partir de 1934, dans le cadre des grands travaux routiers lancés en 1926 par l'administration du gouverneur Joseph Guyon[4] - [5].

Grand Tuyau

Pour répondre à l'explosion urbaine de l'agglomération nouméenne et pallier les différentes périodes de sécheresse estivales, les communes du Grand Nouméa (à travers le SIVU des eaux du Grand Nouméa, dit « EGN », créé en 1988, puis, à partir de 2010, du SIVOM du Grand Nouméa) ont lancé ensemble, en 1998, la construction d'un « Grand Tuyau » de 46 km de long et de 1 m de diamètre acheminant l'eau depuis des stations de pompage par puits de forage sur le cours souterrain du fleuve de la Tontouta, s'ajoutant à la production du barrage de la Dumbéa. Ce « grand tuyau » est installé à partir de 2000 le long de la RT1 (grand route de la côte ouest de la Grande Terre) et de la Voie express 2[6] et est géré, avec les stations de pompage, par la Société anonyme des eaux de Tontouta (SADET), filiale de la Calédonienne des eaux et donc également du groupe Suez[7].

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Renaud ALRIC, Recueil des débits caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, DAVAR, , 314 p. (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les cours d'eau de la Nouvelle-Calédonie ne sont donc pas gérés, ni connus du SANDRE et de la Banque Hydro.

- rd pour rive droite et rg pour rive gauche.

Références

- [PDF] ALRIC 2009, p. 101-113.

- « Présentation du service de l'eau », sur davar.gouv.nc (consulté le ).

- selon OpenStreetMap.

- [PDF] « « Chapitre 39 : Les communications intérieures », site du Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie », sur www.ac-noumea.nc (consulté le ).

- « Site de la Société d'Études historiques de la Nouvelle-Calédonie », sur www.seh-nc.com (consulté le ).

- « Repères et chiffres concernant l'évolution de la ville de Nouméa », sur www.ac-noumea.nc (consulté le ).

- « T. Mirthil, « Économie : Le tuyau du Grand Nouméa épinglé par la Chambre territoriale des comptes », RFO Nouvelle-Calédonie, 03/06/2008 », sur nouvellecaledonie.rfo.fr (consulté le ).