Tombeau de Turpio

Le tombeau de Turpio est un tombeau romain faisant partie d’un ensemble de dix monuments funéraires découverts à la sortie de Lyon en 1885, lors de travaux de déblaiement dans le quartier Saint-Just[2]. Cet ensemble est à relier aux nécropoles antiques de Trion.

Contexte historique

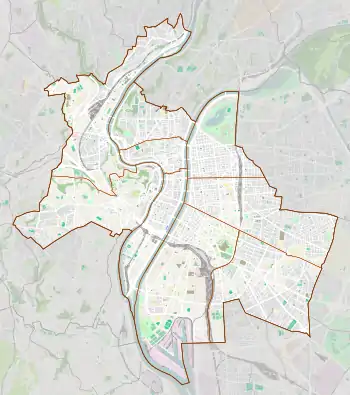

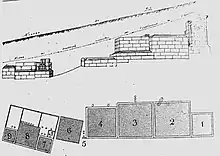

1 = tombeau de Turpio, 2 = de Saloninus, 3= de Satrius, 4 et 6 = anonymes, 5= stèle d'Ancharia Bassa 7 = tombeau de Julia, 8= de Valerius, 9 de Severianus

Durant l'Antiquité, ces monuments bordent la voie romaine reliant Lugdunum, aujourd'hui Lyon, à la province romaine d'Aquitaine et à Boulogne. Cinq des tombeaux en grand appareil ont été démontés et reconstruits un peu plus bas, place Eugène-Wernert. Les autres vestiges ont été détruits.

Ont ainsi été conservés :

- un triple mausolée juxtaposant le tombeau de Julius Severianus, le tombeau de Quintus Valerius, et le tombeau attribué à Julia ;

- le mausolée de Satrius ;

- le mausolée de Turpio, le mieux conservé.

Le mausolée de Turpio

Les restes actuels du tombeau de Turpio forment un bloc carré en grand appareil, posé sur un podium en débordement et dont chaque angle est sculpté en pilastre cannelé surmonté d'un chapiteau ionique. La base du tombeau mesure 3,93 m de côté au niveau du socle, pour une hauteur conservée de 5,80 m[3]. Une frise et une corniche sont conservées sur une des faces. Par comparaison avec d’autres monuments funéraires romains, comme le tombeau de Beaucaire ou le mausolée de Glanum, on peut supposer que ce bloc était le soubassement d’une structure plus légère, peut-être une colonnade couverte abritant la statue du défunt[4].

Le tombeau de Turpio et les monuments qui lui sont voisins sont en « pierre du Midi », un calcaire burdigalien tendre et de bonne qualité, présent dans la vallée du Rhône et dans le Languedoc. Il est d'usage courant pour la construction à Lugdunum durant la première moitié du Ier siècle avant d'être remplacé par la « pierre de Seyssel »[5].

Vue du mausolée de Turpio

Vue du mausolée de Turpio Détail, frise du mausolée de Turpio

Détail, frise du mausolée de Turpio Détail, l'inscription de dédicace

Détail, l'inscription de dédicace Arrêté de classement du .

Arrêté de classement du ._-_1_mai_1898_-_page_8.jpg.webp) Gravure dans Le Progrès du 1er mai 1898, page 8.

Gravure dans Le Progrès du 1er mai 1898, page 8.

La dédicace

La paroi porte une dédicace gravée sur la face sud-est[6] :

SEVIRO

REGILVS CHRESIMVS MURRANVS DONATVS CHRESTVS

Traduction :

ses affranchis Regilus, Chresimus, Murranus, Donatus, Chrestus (ont élevé ce tombeau) en exécution de son testament

Les deux premières lignes sont gravées en grandes lettres capitales dont la forme suggère une datation des débuts de Lugdunum, avant l'ère chrétienne. Les noms des affranchis sont plus petits, et le nom du dernier est tassé pour tenir sur la ligne (les lettres TVS sont pratiquement les unes sur les autres).

Le défunt était donc un riche affranchi, membre du collège des Seviri augustales, responsable du culte de Rome et d’Auguste. Cette situation représente le sommet de l’ascension sociale pour un affranchi provincial. Turpio, quoique affligé d’un surnom moqueur (« le Honteux ») du temps où il était esclave, était donc devenu un personnage riche et honorable de sa cité.

Accès

Le site est desservi par les lignes de bus ![]()

![]()

![]() et

et ![]()

![]() arrêt Saint-Alexandre.

arrêt Saint-Alexandre.

Notes et références

- « Tombeaux romains de Trion », notice no PA00117991, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- André Pelletier, Histoire et archéologie de la France ancienne – Rhône-Alpes, édition Horvath, 1988, (ISBN 2717105611), p. 109.

- Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2 2007, p. 603, notice 544

- Pierre Gros, La France gallo-romaine, 1991, Nathan, (ISBN 2092843761), p. 172.

- H. Savay-Guerraz, Les matériaux calcaires dans l'art funéraire à Lyon, Gallia, Tome 47, 1990, p. 137-138 .

- CIL XIII, 1941.

Voir aussi

Bibliographie

- Anne-Catherine Le Mer et Claire Chomer, Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres / Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche / Ministère de la culture et de la communication etc., , 883 p. (ISBN 978-2-87754-099-5 et 2-87754-099-5)

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :