Tado

Tado est une petite localité située au sud-est du Togo, à la frontière du Bénin et à 15 km de Tohoun. C'est un village frontalier situé à 3 km de la frontière Togo-Bénin. Il est composé de 4 grands quartiers à savoir : Adjatsè, Domé, Alou, Apetougbé.

| Tado | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Indicatif téléphonique international | +(228) |

| Fuseau horaire | UTC +0 |

| Géographie | |

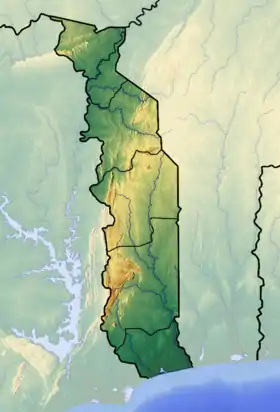

| Coordonnées | 7° 09′ 00″ nord, 1° 34′ 59″ est |

| Localisation | |

En Pays-Adja, c'est la cité d'origine ancestrale du peuple Adja qui regroupe les Fons, les Ewés ou Dogbos, les Anlons, les Xlas, les Ayizos, les Ezas, les Alus, les Houénons, les Neglokpés, les Saxwé, les Guns...

Historique

La ville est refondée par les Adjas en 1000 et est devenue la capitale du premier royaume, le plus puissant du sud du Togo actuel, appelé royaume de Tado, qui prospéra en rayonnant sur un territoire de plus en plus immense, surtout culturellement, jusqu'au XIXe siècle. Dans son âge d’or, qu’on peut situer entre le XVe et le XVIIe siècle, le royaume Adja de Tado s'apparentait à une confédération couvrant un espace allant de la Volta au Kouffo jusqu'à Gbadagli (frontière Nigériane) et de l'océan à Agbonou (Atakpamé) et à Kambolé (Tchamba)

La ville de Tado est le berceau des Adja-Ewé, une ethnie qui peuplait le Sud du Togo et du Bénin. Autrefois, le village s'appelait "EZAME". En langue adja, EZA est le nom d'un arbre. Ainsi Ezame veut dire "implanté dans les arbres Eza". A ce moment donné de son histoire, le village souffrait de plusieurs maladies. Il y avait des morts infantiles, la sècheresse et la famine. Cela coïncida avec l'arrivée d'un homme: TOGBUI-ANYI. qui proposa de guérir la population, à condition qu'on l'accepte comme roi. Par ses pouvoirs magiques l'étranger guérit le village de tous ses maux et devint le roi. Dès lors, il changea le nom du village en Tado, ce qui signifie: enjamber. Selon ce roi, tous les malheurs vont enjamber le royaume. Chaque année, les Adja de Tado fêtent cette délivrance dans le courant du mois d'août. Cette fête est dénommée "fête TOGBUI-ANYI". En 2012, c'est le187e roi qui règne. Au cours de cette fête "TOGBUI-ANYI", les Adja-Ewé du Togo, du Bénin et du Ghana reviennent à leur berceau commun pour prier les mânes de leurs ancêtres pour avoir des pluies et une bonne santé dans l'année à venir.

Le Jésuite espagnol Alonzo de Sandoval décrivit le Pays-Adja en 1627 comme « un puissant royaume s’étendant sur un territoire immense à l’intérieur des terres avec une zone côtière où se trouve un port sûr, gouverné par un noir appelé Eminence ». Il s'agissait du territoire sur lequel régnaient les Anyigbãfio(roi de la terre).

Tado est le fer de lance des autres royaumes comme Agbomey, Notsé, Allada, Porto Novo. Ce sont les princes de Tado qui ont fondé ces royaumes.

Aujourd'hui, Tado est une ville oubliée par les autorités togolaises. Cette ville ancestrale est devenue une ruine. Tado vit en septembre de chaque année une fête particulière, en mémoire du puissant roi Togbui Anyi, le fondateur du royaume. Ce sont des retrouvailles entre les fils et filles du peuple Adja venus de tous les horizons, dispersés en diasporas, elles représentent pour d'autres un pèlerinage.

Presque tous ces peuples se réclament de Tado qui apparaît ainsi comme un territoire gros producteur d’hommes. Ces peuples issus de migrations successives à la suite de querelles dynastiques, de migrations liées à des épidémies, pour des raisons économiques ou à la suite de la saturation ethnique, ont constitué ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’aire culturelle Adja-Tado, le Pays-Adja. Cette aire comprenant des peuples qui se rattachent à Tado par leur histoire, leur mémoire collective, leur langue, leur culture.

L’aire culturelle Adja-Tado

Limitée à l’est par le fleuve Wémé, à l’ouest par le Amugâ, au sud par ce qui était appelé la Côte des esclaves, l’aire culturelle Adja-Tado s’étend sur une profondeur de 200 à 300 km de la côte de l'océan en direction du nord entre les degrés 0 et 3 de longitude est au cœur de ce que les géographes nomment la savane soudanaise[1]

Tado, site ancestral de la zone ainsi définie dont les coordonnées géographiques sont 1°35’E et 7°9’N, était restée pendant la période coloniale une cité enclavée.

Le peuplement de l’aire culturelle[2] ainsi définie est composé majoritairement des groupes ethniques suivants :

- Les ADJA (AJA) : ils habitent en général l’espace compris entre le Yoto au Togo et le Couffo au Bénin. Ils sont essentiellement des agriculteurs.

- Les ÉVÉ (EWE) : Ils peuplent la région comprise entre Amugâ et le Yoto. Ils exercent des activités économiques très variées.

- Les FON (FON) : Ils peuplent la région comprise entre l’Ouémé et le Couffo. Ils sont surtout commerçants.

- Les GUIN (GÊ) : Ils s’étendent sur la Côte dite des esclaves. Ils sont surtout commerçants.

- Les XWLA et Les XWÉDA : ils habitent globalement la même zone géographique que les Gê, mais ils sont essentiellement des pêcheurs et spécialistes de la fabrication du sel marin.

- Les GOUN (GUN) : Ils peuplent essentiellement la ville de Porto-Novo et ses environs.

- Les AÏZO (AYIZO) : Ils occupent le lac Nokwé, la région d’Allada et ses alentours.

- Les SAHWÉ : Ils peuplent les terres noires du Ko dans la région de Bopa.

Ces groupes ont émigré soit directement de Tado, ou encore des groupes non originaires de Tado qui vinrent s’installer dans la région et donnèrent un coup certain à la culture du territoire Tado.

Dans l’exposé qui va suivre, nous nous occuperons essentiellement du groupe originel, les Adja de Tado et de ses environs, c’est-à-dire le groupe qui était sous administration directe de Tado au moment de l’agression coloniale. Nous essayerons de montrer comment a été créée la cité et l’origine des différents groupes qui y ont contribué.

Qui sont les ADJA ?

Le groupe ethnique Adja actuel, résulte de plusieurs communautés qui s’étaient implantées dans la région : les Alu, les Azanu ou Za et les Adja-Ewe.

Les Alu constituent le groupe qui habitait la région au millénaire passé. Leur origine est énigmatique. On raconte qu’ils sont descendus du ciel. Il s’agit là de propos qui ressemblent fort à des affabulations, mais auxquels tiennent fortement les vieux Alu du pays Adja. Selon ces derniers, leur ancêtre, un certain Eyru serait descendu du ciel avec dans les mains le marteau et l’enclume, symbole du travail et de la forge.

Les Alu forment avec les Akpafu situés au nord-ouest, à la confluence de la Volta noire et de la Volta blanche, ce que les historiens appellent le peuplement primitif.

Selon des sources archéologiques, ils habitaient la région dès avant les temps néolithiques[3], O. Davies[4] et P. Ozanne[5] pensent que le pays Adja-Ewe (sud-Togo, sud-ouest du Bénin et sud-est du Ghana) « aurait été occupé sans interruption depuis 3700 ans avant Jésus-Christ environ[6] ». On voit là des propos qui témoignent d’une occupation ancienne de la région dont les tout premiers habitants connus sont les forgerons Akpafu, dans le Ghana actuel, et les Alu de Tado dont R. Pazzi[7] pense d’ailleurs qu’ils constituent une pointe avancée vers l’orient du peuplement archaïque Akpafu. Les Alu ont aujourd’hui perdu le secret de la fonte du fer, mais il semble qu’ils avaient été autrefois de grands forgerons maitrisant parfaitement les techniques de la fonte et de travail de fer. En témoignent les scories, déchets de « l’industrie du fer », aujourd’hui largement répandues dans la région, mais aussi amassées en un énorme monticule en forme de plateau à la sortie ouest du village de Tado, comme en témoigne également la découverte en 1970, d’un haut fourneau découvert lorsqu'on creusa sur le sommet du quartier Domé, à Tado, pour établir les fondations du clocher de l’Église catholique.

En dehors de ces éléments témoins du travail du fer, on dispose de nos jours de très peu de renseignements sur la société Alu. Mais on pense qu’à côté du travail du fer, ils devaient aussi s’employer à chasser parfois dans cette région giboyeuse, à pêcher et à cultiver la terre, du moins pour les besoins de leur subsistance. Dans leur tradition orale, les Alu affirment venir de la région de la source du Mono près de la Kora qui est un fleuve du Nord du Togo traversant une région riche en gisements de fer où se pratique le travail de la forge. Les Alu racontent qu’à leur arrivée dans la région, ils ont rencontré les Agɛ ou Aziza : les génies de la forêt ! « C’est, disent-ils, de petits hommes. Les plus grands ont la taille des enfants de 12 à 14 ans. Ils ont la peau rouge, les cheveux lisses leur tombent sur le visage. Ils en portent même sur le visage, ils sont rapides à la course dans la forêt[8] ». Cette description correspond aux pygmées qui ont probablement été massacrés par les hommes venus de région au nord de leur site.

Les Alu furent rejoints probablement dès le début du deuxième millénaire par des communautés humaines venant du nord-ouest. Selon R. Pazzi[9], ces derniers seraient originaires du royaume soudanais des Za, dans la boucle du Niger. Confrontés autour de l’an 1010 à l’invasion berbère après une période glorieuse pendant laquelle ils avaient dominé sur le fleuve entre Tombouctou et Djéné, les Aza se jetèrent sur les routes de l’exode : un groupe parti vers le sud à travers la forêt de Guinée, serait arrivé jusque dans notre région pour s’installer avec les Alu, dans un village qui prit le nom d’Azamé, ancien nom de TADO. Selon la tradition rapportée par les anciens de Tado, l’ancêtre du clan des Azanu aurait été le frère du fondateur du royaume de Kumasi ; il faut dire que cette affirmation peut avoir des fondements sérieux si on s’appuie sur certains éléments socioculturels communs à Kumasi et à Tado et qui diffèrent de la tradition des peuples issus d’Ife, comme par exemple le même cycle des jours de la semaine (avec la même série des sept noms qu’on donne aux enfants selon le jour respectif de naissance : Kɔjo, Kɔmlã, Kuaku, etc.). Il faut aussi mentionner que, à la mort du roi de Tado, rien ne peut se faire sans l’aval du roi de Kumasi. On notera aussi le même fondement juridique du pouvoir royal: le siège à cinq pieds. Or ces éléments semblent avoir existé chez certains groupes Songhaï, dans la boucle du Niger, avant leur conversion à l’islam. C’est pourquoi on peut émettre l’hypothèse que l’ancêtre de la famille royale de Tado serait issu de l’aire culturelle Songhaï.

Mais c’est cependant vers le XIIIe siècle que se produisit le grand mouvement de population qui a conduit à l’occupation de la région nommée Pays-Adja : il s’agit de la migration venant de l’est, celle des Adja qui donneront le nom de l'ethnie et le nouveau nom de la cité qui, de Azamé, deviendra Tado. Certaines traditions les disent venir de la vallée du Nil, via Oyo au Nigéria et Kétou au Bénin ; certains les font même descendre des lieux saints de la Bible comme Babel[10]. Combien étaient-ils ? On ne saurait le dire. On pense seulement qu’ils seraient arrivés par vagues successives et en nombre considérable, à la recherche de la sécurité et du bien-être sous la conduite d’un certain Togbui-Anyi[11]. Quoi qu'il en soit, l’arrivée de ces derniers changea radicalement le visage de la région.

Azamé appelée désormais Tado, devint une grande ville. À cause de la convoitise des voisins (Oyo notamment) jaloux de sa prospérité, elle fut entourée de remparts. Les trois communautés en présence (Alu, Za et Adja-Ewe) formèrent ensemble la communauté Adja et le puissant royaume de Tado qui prospéra en rayonnant sur un territoire de plus en plus immense, surtout culturellement, jusqu’au XIXe siècle. Dans son âge d’or, qu’on peut situer entre le XVe et le XVIIe siècle[12], le royaume Adja de Tado s’apparentait à une confédération couvrant un espace allant de la Volta au Kouffo et de la mer à Agbonou (Atakpamé) et à Kambolé (Tchamba)[13]. Le Jésuite espagnol Alonzo de Sandoval le décrivit en 1627 comme « un puissant royaume s’étendant sur un territoire immense à l’intérieur des terres avec une zone côtière où se trouve un port sûr gouverné par un noir appelé Eminence ». Le territoire sur lequel régnaient les Anyigbãfio — on appelle ainsi les rois Adja de Tado — n’était en fait que la partie du périmètre occupée par des migrants ayant quitté la ville ancestrale à des époques différentes pour les régions environnantes.

Constitution de l'ethnie ADJA

La constitution de l’ethnie Adja est le fait de trois tribus : la tribuAlu, la tribuAzanu et la tribuAdja. Les deux premières sont d’origine guãŋ et la troisième d’origine Yorùbá. Il est clair que la langue adja était fixée comme dérivée dialectale d’une langue guãŋ avant l’arrivée des yorùbá vu la différence entre les langues Yorùbá et Adja. Mais pourquoi cette appellation de la langue qui, de plus, a donné le nom à l’ethnie dans son ensemble ? Adja peut être la déformation du terme yoruba alejɔ qui veut dire étranger ; ou de oba aledjo qui veut dire « patriarche étranger ». En effet, la tradition de Porto-Novo rapporte que, parmi les Yoruba venus s’installer à Tado, il y en avait un qui possédait des puissances magiques avec lesquelles il sut épargner la ville d’une épidémie. Ceci lui valut l’estime du chef de la tribu des Azanu nommé Aholõhu, qui lui accorda la main de sa fille. Il déposséda ses fils dans son testament au profit de sa fille et de son gendre yoruba nommé Ijɛbu Adimola. C’est ainsi que celui-ci fut nommé Roi, ce qui en yoruba se dit “Oba Aledjo” après avoir été purifié du sang étranger qu’il portait dans ses veines. »

L'origine du nom TADO.

Initialement Tado s’appelait Azamé. Comment se fait-il alors qu’il soit devenu Tado ? Deux versions s’affrontent.

La première indique : « Le roi des Adja établis sur les rives du Mono s’appelait Togbe Aholouho. Il s’est fait construire une grande maison entourée d’une muraille. Il avait de nombreuses femmes, et quiconque longeait la muraille royale devait s’abaisser, s’accroupir, marcher à quattes pattes, à la limite ramper sur le sol pour ne pas être tenté de jeter un regard curieux dans les domaines du roi et surprendre ainsi ses nombreuses femmes. Ramper en Adja se dit taa ou saa, et la muraille se dit do ; ramper le long des murailles donc taa-do ou saa-do-u, d’où le nom de Tado ou Sado, donné à la cité-fortifiée royale[14]. »

La deuxième version, plus plausible, compte tenu de tout ce qui a été dit plus haut, indique que : « L’arrivée du Prince Togbui-Anyi à Azamé coïncida avec une période de crise alimentaire et sanitaire que traversa la localité. Togbui-Anyi a été accueilli amicalement à Azamé, il se révéla très tôt à ses hôtes comme un grand thaumaturge, nanti de pouvoirs surnaturels. Or Azamé était victime d’épidémies, de famine et de sècheresse. Togbui-Anyi, ayant pris connaissance de la situation, fit signaler au roi en place qu’il était en mesure d’éloigner tous ces maux, à condition que les Azanu acceptent qu’il devienne leur roi. Le roi et son conseil, devant une telle situation aux issues imprévisibles pour toute leur communauté, acceptèrent les conditions de Togbui-Anyi. Ce dernier organisa alors les cérémonies de purification du village Azamé. C’est au cours de l’exorcisation des esprits qui nuisaient au village qu’il prononça la formule cabalistique qui contient l’expression “ata ado mi”, c’est-à-dire “elle nous enjambera”, autrement dit désormais le village sera épargné de toute calamité. De la déformation de cette expression, nous aboutissons à “Tado”, nom attribué désormais à la localité[15] ». Selon les clauses de l’accord avec les Azanu, Togbui-Anyi succéda au roi d’Azamè après sa mort. Le changement du nom correspond ainsi à sa prise de pouvoir.

Quels sont les peuples issus de TADO ?

Les EWE - C’est sur le XIVe et le XVe siècle que le groupe des Ewé quitta la cité de Tado en direction de l’ouest pour des causes non élucidées. Il semblerait qu'à la suite de crimes commis par certains vieillards, une violente colère de la part de l’anyi gbãfio Ja-Kpojɛ̃ avait été soulevée. Terrorisé par l’idée de représailles massives imminentes, le clan des anciens responsables de ces crimes (ou simplement désireux de fuir un monarque tyranique) s’enfuirent de nuit[16]. Conduits par un vieux chasseur nommé Afotsè, ils traversèrent le Mono et s’installèrent à Tako (qui veut dire "devant l’étang"), lieu de la première implantation. Puis d’autres groupes arrivèrent et constituèrent ainsi les autres quartiers de cette nouvelle ville, par exemple les AYIZO Ceux-ci sont partis de Tado sous le règne du roi Aja-Dasa (d'autres traductions disent Aja-Dosu) et se sont répandus entre le Couffo et le Wemé autour de leur capitale Davie-Ali futur Adamé). Les NEGLOKPE - C’est le clan de forgerons qui se sont installés dans la région d’Afãnyã . Il y ont diffusé l'art et les travaux de la forge. Les HWE ou HWENO - Ils ont également quitté Tado sous le règne du successeur de Togbui-Anyi, le roi Aja-Fufulili sous la conduite du frère du roi , Zonu. Ils s'établirent entre le Couffo et le Mono autour des deux centres que sont Hwegame et Ajahome. Ils sont d’excellents agriculteurs et ils vont contribuer à répandre l’influence de Tado dans cette région. LES XWLA (PLA) et les XWEDA (PEDA) - Ils sont issus d’un même groupe qui a quitté Tado sous le règne du roi Aja-Ho, 3e successeur du Togbui-Anyi et ils ont émigré vers le littoral par le Mono, puis se sont répartis tout autour du lac Ahémé. Ils s’établirent entre le Mono et le lac Nokoué Les Xweda s’établirent autour du lac Ahémé à Gézin, puis s’étendirent vers Saxé et Glēxwé (Ouidah) qui fut fondé par Kpase, le 2e roi de Saxé. - Les Xwla s’avancérent vers le Mono, s’établissant à l’embouchure du Mono sous la conduite de leur ancêtre Avlekpon. Ils créèrent deux villes, Adamé et Agbanakin, sur les bords du Mono, puis Xwalagâ (Grand Popo) —nommé en hommage à Xlaviho (Petit-Popo puis Aného)— sur la plage. Cette ville deviendra célèbre pour son commerce d'esclaves. Les FON - Les ancêtres des fon, les Agassouvi[17], sont partis de Tado sous le règne du roi Kponsu Aduwoene, après que Tandé assassina le prétendant au trône (ce qui lui valut le surnom de Ajahutɔ)[18]. Ils sont partis vers Sahwe et sous la conduite de Landé, investirent le village Ayizɔ qui deviendra Allada. Ils s’établirent dans la région jusqu’à ce que des querelles autour du trône d’Allada, les fils du 2e roi, Kokpon ou Lansouhoutô, se séparèrent[19]. L’aîné, Té-Agbanlin, s’en retourna vers Hɔgbonu ou Ajacɛ puis fonda par ruse le royaume de Porto-Novo[20]. Le cadet, Dako, et son autre frère, s’imposèrent par ruse à Abomey, puis Aho —surnommé Houégbadja— instaura le royaume du Dahomey et il reviendra conquérir Allada sous Agadja.

Bibliographie

- Iroko A. Félix (2009). “Des migrations à l’intégration”, AfriCulture.com (http://www.africultures.com/index.asp?menu=revue_affiche_article&no=1520 (...)), page consultée le , RIS, BibTeX.

- Aguigah Dola (2009). “Un exemple de travestissement historique : l’enceinte de Notsé, Agbogbo”, TogoCity.com (http://www.togocity.com/spip.php?article535), page consultée le , RIS, BibTeX.

- Kossi Komi (1993). “Organisation sociale des Ajatado”, in Annales de l’Université du Bénin, collection « Série Lettres », Volume Tome XII, Presses de l’UB, Lomé, p. 3-23 (http://www.histoire-afrique.org/article54.html), RIS, BibTeX.

(disponible en HTML et PDF) ; repris sur MontrayKreyol - Goeh-Akue Michel Adovi (2009). “Un exemple de travestissement historique : l’enceinte de Notsé, Agbogbo”, Histoire-Afrique.org (http://www.histoire-afrique.org/article45.html), page consultée le , RIS, BibTeX.

(disponible en HTML et PDF) ; repris sur NanoViwo - Aguigah Dola (1993). “A la recherche de l’histoire ancienne”, in Annales de l’Université du Bénin, collection « Série Lettres », Volume Tome XII, Presses de l’UB, Lomé, p. 83-91 (http://www.histoire-afrique.org/article62.html), RIS, BibTeX.

(disponible en HTML et PDF) - ? (2009). “Le Royaume Ashanti aux Akans de la Côte d’Ivoire”, Histoire de l’Afrique (http://www.histoiredelafrique.fr/le_royaume_ashanti_aux_akans_de_la_cote_div (...)), page consultée le , RIS, BibTeX.

- Bertho Jacques (1949). “La parenté des Yorubas aux peuplades de Dahomey et Togo”, Africa : Journal of the International African Institute, 19(2), p. 121-, (ISSN 1750-0184) (https://www.jstor.org/pss/1156516), RIS, BibTeX. Gayibor Nicoue Lodjou (présenté par), Marguerat (assisté de) Yves, Prazzi Roberto (assisté de) (1991). roi AGBANON II : HISTOIRE DE PETIT-POPO ET DU ROYAUME GUlN (1934), collection « Chroniques Anciennes du Togo », Volume 2, Élitions WHO, ORSTOM, KARTHALA, EDITIONS HAHO, Lomé, 211 p., ISBN 2 - 906718 - 30 - 0 (http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_ (...)), RIS, BibTeX.

- Iroko A. Félix (2007). “Lien entre Guin ou Mina et aire culturelle Ajatado”, La Croix du Bénin, p. 4-4 (http://www.lacroixdubenin.com/resources/916.pdf), RIS, BibTeX.

Notes et références

- plus précisément ouest soudanaise et guinéenne...

- Une aire culturelle est une définition socio-géographique tendant à rassembler dans une même dimension spatiale une société ayant les mêmes normes culturelles.

- Gayibor Nicoue Lodjou (1980). Sources Orales Sur La Region D’Aneho, Centre D’Etudes Linguistique Et Historique Par Tradition Orale (http://www.livres-chapitre.com/-T1J817/-GAYIBOR-NICOUE-LODJOU/-SOURCES-ORALE (...)), RIS, BibTeX. ; p. 12.

- 1964

- 19xx

- opus cité : Gayibor N. L. (1980) ; p. 21

- Pazzi Roberto (1979). Introduction à l’histoire de l’aire culturelle Ajatado, collection « Série A », Volume Etudes 1, Publications de l’INSE-UB, Lomé, RIS, BibTeX.

- Fantodji Pascal (1980). Les Sociétés Pré-coloniales au Dahomey, collection « Réalités Economiques et Sociales du Dahomey », Volume 1, Ed. Librairie Jeunesse du Monde, RIS, BibTeX.

- opus cité : Prazzi R. (1979)

- opus cité : Gayibor N. L. (1980)

- opus cité : Gayibor N. L. (1980) ; p. 32

- Gayibor Nicoue Lodjou (1985). L’aire culturelle Ajatado, des origines à la fin du XVIIIe siècle, Thèse de Doctorat d'Etat, 3 Vol., Paris I, Paris, RIS, BibTeX.

- Anani Ahianyo-Akakpo, 1970, Migrations et changements sociaux chez les communautés Adangbé du Togo, Thèse de Troisième Cycle, Paris

- Oké Raymond (1984). “Les siècles obscurs du royaume Aja du Danxomɛ”, in De Meideros François (études réunies et présentées par) (édité par), Peuples du Golfe du Bénin (Aja-Éwé), Ed. Karthala, p. 52-53 (https://books.google.fr/books?id=ZC9YPQR1dkUC&pg=PA52&lpg=PA52&hl (...)), RIS, BibTeX.

- N. L. Gayibor, 1997, Histoire des Togolais. Vol. 1 : Des origines à 1884, Lomé - Département d’Histoire, Presses de l’Université du Bénin

- opus cité : Pazzi R. (1979) ; pp. 169-170

- lignée de Aligbonon, fille du roi de Tado qui eut commerce avec un esprit déguisé en panthère

- opus cit : Oké R. (1984)

- Pliya Jean (1992). L’histoire de mon pays le Bénin, 3e éd., Presses du CNPMS, Porto-Novo, RIS, BibTeX.

- Passot Bernard (1996). Le Bénin : les hommes et leur milieu : guide pratique, L’Harmattan, 117-119 p. (https://books.google.fr/books?id=jT-fFX6dQPwC&pg=PA118&lpg=PA118& (...)), RIS, BibTeX.