Système Arnoux

Le système Arnoux est un système de trains articulés inventé par Jean-Claude-Républicain Arnoux en 1838. Suscitant l'intérêt de l'Académie des sciences, il fut mis en exploitation commerciale en 1846 sur la ligne qui deviendra la ligne de Sceaux. Mais le coût d'exploitation, l'utilisation d'un écartement de voie large atypique, de 1 751 mm, ne permettant pas le raccordement au reste du réseau, et l'apparition des bogies, provoquent son abandon complet en 1893.

Le système

Problème posé

Au début du chemin de fer, l'augmentation de l'empattement des voitures et wagons à deux essieux contribuait à l'usure de la voie et à l'instabilité du matériel alors que la charge et la vitesse augmentaient.

Solution proposée

Pour remédier à ces défauts, Arnoux proposa un système d'essieux articulés de façon que l'angle de dérive de la roue sur le rail soit pratiquement nul. Arnoux adapta en fait le système de direction par pivot central (cheville ouvrière) utilisé sur les véhicules hippomobiles en l'appliquant aux deux essieux d'un véhicule ferroviaire.

Pour que l'inscription dans une courbe soit correctement réalisée les essieux étaient couplés par un système de chaînes et poulies horizontales : dès qu'un essieu tournait, l'ensemble des essieux de la rame se plaçaient en courbe de même rayon. Ce qui, en fait, était un défaut rédhibitoire pour une longue rame dont tous les véhicules ne sont pas simultanément sur une même courbe. Le problème fut à peu près résolu en adoptant des poulies de diamètres différents sur un véhicule donné. Le changement de direction initial était donné par la locomotive tractrice munie de roues de guidage suivant la voie. Celle-ci étant d'ailleurs portée à 1,75 m de large car considérée comme assurant une meilleure stabilité.

En fait, la solution au problème posé aurait été l'utilisation du bogie pas encore apparu en Europe à l'époque.

Dépôt du brevet

Le brevet du système Arnoux fut déposé le sous le n°8342.

Mise en pratique

Expérimentation & Grand Prix de l'Institut

L'expérimentation se déroula à Saint-Mandé en 1839 et 1840 sur un circuit d'1 km de longueur conçu par Alexis Dulong. Les essais démontrant la stabilité et la sécurité du système furent concluants. Les autorités, le duc d'Aumale et de nombreux membres de l'Académie des sciences[1], dont François Arago, ne tarirent pas d'éloges dans des rapports officiels.

Après cette expérience, il obtient le Grand Prix de Mécanique de l'Institut[2] en 1839.

Concession & début de la ligne de Sceaux

C'est sur proposition de François Arago, que l'idée de l'emploi du système Arnoux sur la ligne de Paris à Sceaux se fait jour en 1844. C'est le qu'Arnoux signe avec le Ministère des travaux publics la convention de concession du chemin de fer de Paris à Sceaux.

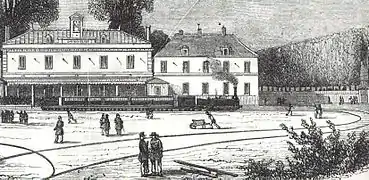

Le chemin de fer, inauguré en 1846, partait de la Barrière d'enfer (cf. Denfert) avec un bâtiment voyageur construit en arc de cercle car les voies formaient une raquette de 25 m de rayon pour assurer le retournement des rames. La voie suivait ensuite le tracé actuel avec un premier arrêt à Arcueil, puis Bourg-la-Reine dans une courbe de 30 m de rayon. La montée vers Sceaux s'effectuait par une ligne droite en pente jusqu'à la station de Fontenay-aux-Roses, puis par une succession de courbes en lacet de 63, 70 et 50 m de rayon ; la pente étant de 11 mm/m ce qui était important. L'ensemble constituait un trajet de 10,5 km.

L'abandon du système Arnoux

Le principe du système Arnoux, utilisé de Paris à Limours, fut abandonné en 1883 lors des négociations entre l'État et la Compagnie d'Orléans pour la construction de nouvelles lignes[3] et la « ligne de Sceaux » est la seule à avoir été conçue sur ce modèle : tracé et écartement atypique des voies, utilisation d'un matériel ferroviaire spécifique : voitures et locomotives[4]. Le remplacement du matériel pour une exploitation en voie normale se fit en une nuit, en .

Notes et références

- Académie des sciences, Comptes rendus 1841 (Google livres : contient l'attribution du prix (page en lien) et une longue étude des avantages et inconvénients du Système Arnoux

- Académie des sciences, Comptes rendus 1841 (Google livres : contient l'attribution du prix (page en lien) et une longue étude des avantages et inconvénients du Système Arnoux

- Gaston Jacobs, La ligne de Sceaux, La Vie du Rail pp.31-32

- Jacques-Eugène Armengaud, décrit la locomotive « système Arnoux » présentée à l'exposition universelle de 1855 à Paris. Elle est une des deux machines construites par Anjubault (Google Livres page 45)

Bibliographie

- Académie des sciences, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, tome 11, juillet , Gauthier-Villars, Paris, 1841 (Google livres, numérisé le 17/10/2006)

- Mathieu Kermaingant, Chrétien Defontaine, Jean Baptiste Fèvre, Rapport sur le système de voitures pour chemins de fer de toute courbure de M. Claude Arnoux, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1840, p. 289-345 (lire en ligne), planches CLXXXVIII, CLXXXIX, CXC (voir)

- Jacques-Eugène Armengaud (Ainé), Publication industrielle des machines, outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents employés dans les différentes branches de l'industrie française et étrangère : Notices sur les machines locomotives envoyées à l'exposition universelle, M. Armengaud : A. Morel, Paris, 1858, (Google Livres, numérisé le 28/11/2008)

- James Lequeux, François Arago, un savant généreux: physique et astronomie au XIXe siècle, EDP Sciences Editions, 2008, (Google Livres), (ISBN 2868839991).

- Gaston Jacobs, La ligne de Sceaux, 140 d'histoire, La Vie du Rail éditions, 1987, (ISBN 2-902808-28-3).

- Revue générale des Chemins de Fer, 1895

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Sceaux, l'ancienne gare avec un train à quai (cliché entre 1852 et 1860) », sur stereotheque.fr.