Siège de Candie

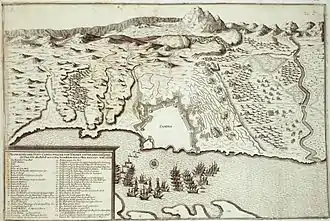

Le siège de Candie est l'épisode majeur de la conquête de la Crète par les Ottomans. Il oppose les Vénitiens, alors maîtres de l'île, à l'Empire ottoman pendant vingt-et-un ans, de 1648 à 1669, et se conclut par la prise par les Ottomans le de la ville de Candie (appelée de nos jours Héraklion), malgré l'intervention du royaume de France.

| Date | 1648 – 1669 |

|---|---|

| Lieu | Héraklion (Crète) |

| Issue | Victoire de l'Empire ottoman |

| Changements territoriaux | Occupation ottomane de la Crète |

Batailles

- La Canée (1645)

- 26 mai 1646 (en)

- Candie (1648-1669)

- Focchies (1649)

- Paros (1651)

- Dardanelles (1654) (en)

- Dardanelles (1655) (en)

- Dardanelles (1656) (en)

- 3 mai 1657 (en)

- 18 mai 1657 (en)

- Dardanelles (1657)

- 27 août 1661 (en)

- 29 septembre 1662 (en)

- Porto Delphino (1665)

| Coordonnées | 35° 20′ nord, 25° 08′ est | |

|---|---|---|

|

|

Le contexte de l'expansion ottomane en Méditerranée orientale

Aux XVe et XVIe siècles, l'Empire ottoman poursuit son expansion dans la mer Égée. Rhodes tombe en 1522. En 1537, Venise perd ses possessions de Morée, Nauplie et Malvoisie. Chios tombe en 1556[1], en 1570, les Turcs débarquent à Chypre que le Pape Pie V tente de sauver, en vain. Néanmoins, cette défaite aboutira à l'instauration de la Sainte-Alliance. Les forces de la chrétienté catholique romaine s'uniront pour gagner la bataille de Lépante qui donnera un coup d'arrêt à l’expansion ottomane pour plusieurs décennies.

Le Sultan tient les Vénitiens pour responsables, en particulier parce que la ville de Candie abrite les chevaliers de Malte. Entre 1645 et 1648, l'ensemble de la Crète tombe sous domination ottomane, à l'exception de quelques places dont Gramvoussa, Spinalonga, Souda et Candie[2] - [3].

Plus de vingt ans de siège

Les fortifications originelles dont la forteresse, avaient fait l'objet, à partir de 1523, de rénovations par Michele Sanmicheli (1484-1559), architecte au service de la République de Venise. Il adopta pour cela un nouveau style d'architecture militaire, la Trace italienne.

Le siège de Candie débute en . Emmenés par Deli Hussein Pacha[4], les Turcs installent leur camp 7 km à l'ouest de Candie[5]. Les premiers assauts ont lieu le et sont repoussés par les Vénitiens. Candie était jusqu'à présent alimentée en eau depuis les sources d’Agía Iríni par un aqueduc : les Turcs détruisent cet aqueduc et assiègent totalement la ville, coupant la route aux Vénitiens vers l'intérieur des terres. Seule la voie maritime leur reste ouverte[5].

Au cours des six premiers mois de siège, les Turcs perdent 20 000 hommes[6]. Cependant, jusqu'en 1666, le siège de Candie semble au point mort. En guerre dans les Balkans, l'Empire ottoman n'est pas en mesure d'apporter davantage d'aide aux assiégeants de Candie[7].

En , la Paix de Vasvár soulage la Porte du front des Balkans et elle peut désormais venir en aide aux troupes de Crète[8]. Le vainqueur des Allemands et des Autrichiens à Neuhaüsel (siège d'Érsekújvár de 1663 (en)), le grand vizir Fazıl Ahmet Köprülü, prend la tête des opérations le [9]. Une nouvelle force vénitienne doit aussi être envoyée en Crète, sous le commandement d'un général italien, le marquis Giron-François de Ville (it). Sa présence n'apporte pas de réels changements, Venise envoie par la suite Francesco Morosini[10], provéditeur et futur doge.

Au , 64 galères transportant 40 000 Turcs du Péloponnèse débarquent en Crète[11] - [12]. La ville est alors bombardée quotidiennement. Au cours du siège, la désertion est largement encouragée par les Turcs. Köprülü aurait dépensé 700 000 pièces d'or à cette tâche. En , le colonel Andreas Barotsis déserte et passe du côté turc, leur indiquant les points faibles des fortifications de Candie. C'est probablement l'événement décisif du siège[13].

L'intervention française (1669)

Pour la France, l'expédition de Candie est un prélude à la guerre de Hollande qui commence en 1672. Elle est l'une des premières grandes opérations militaires de Louis XIV, qualifiée de « croisade » par les historiens Ozkan Bardakçi et François Pugnière. Il s'agit de défendre Venise, alors la principale alliée de la Papauté, face aux Turcs. Le but principal de l'expédition est, selon les historiens, d'obtenir une place plus importante et influente de la France, déjà bien placée au Vatican, au conclave de Rome[14].

Sollicité par les milieux catholiques, Louis XIV et son nouveau secrétaire d'État à la Marine Colbert envoient une expédition de grande ampleur de 6 000 hommes et 42 navires[15], en deux temps, sous la bannière du pape Clément IX, pour dissimuler son double jeu à ses alliés ottomans. Au nombre des régiments de l'expédition française figure le régiment de Vendôme, commandé par son lieutenant-colonel, François de Rose.

Le , 6 000 Français avec 31 navires débarquent, commandés par le prince François de Vendôme, duc de Beaufort[16] sur Le Monarque et son escadre composée des Courtisan, Thérèse, Toulon, Fleuron, Sirène, Ecureuil, Elbeuf, Concorde, Soleil d'Afrique, Bourbon, Provençal, St-Antoine, Princesse, Royale, Croissant, Lys, Dunkerquois, Vierge, Justice, Elbeuf, St-Antoine, Concorde, Phénix et Maréchal Phébus. La première sortie a lieu le . Elle rencontre un succès initial, quand les Gardes Françaises et le régiment de Limousin attaquent les travaux des Turcs qui sont emportés et bouleversés. Malheureusement pour les Français, le feu prend dans un dépôt de poudre et de munitions de la batterie dont viennent de s'emparer les Gardes. L’explosion tue ou mutile un grand nombre d'officiers et de soldats et sème le désordre et l'épouvante parmi les autres. Les Turcs profitent de ce terrible accident pour charger. Les Français sont repoussés par la contre-attaque ottomane et subissent un désastre, avec la perte de 800 hommes et la mort du duc de Beaufort.

Le second contingent arrive le . Une nouvelle sortie a lieu le , appuyée par un intense bombardement, mais est un nouvel échec. Le vaisseau français La Thérèse explose par accident, causant la mort du commandant, Charles d'Ectot Desene, et de la quasi-totalité de l'équipage (trois rescapés), et infligeant des dégâts aux vaisseaux à proximité.

Ces revers enveniment les relations entre les Vénitiens et les Français, dont les troupes sont décimées par les combats et les épidémies.

Le , la flotte française et ses alliés lèvent donc définitivement l'ancre. L'expédition a coûté plusieurs dizaines de bateaux à la marine française[17].

Prise de la ville

Le départ des troupes françaises ( au ) précipite la tenue de négociations entre Morosini et les Turcs en vue de la reddition de la ville[18]. Les négociations débutent à la fin du mois d'août et durent une vingtaine de jours, jusqu'au . Les hostilités cessent alors immédiatement, et les Vénitiens ont douze jours pour évacuer la ville[19]. Le traité autorise la population chrétienne à quitter la ville avec tout ce qu'elle peut emmener[19]. Ainsi, le , la ville est presque vidée de sa population. Une partie de la population s'est réfugiée sur l'îlot de Dia, à proximité de Candie, avant de s'embarquer vers d'autres îles de la mer Ionienne ou de l'Égée[20].

Le coût humain du siège est important. Les sources turques font état de 137 116 Turcs tués dont 25 000 janissaires et 15 pachas, mais désormais, la présence vénitienne en Crète se limite à trois ports : Gramvoussa, Souda et Spinalonga[21].

Notes et références

- Tulard 1979, p. 106.

- François Savinien d’Alquié et Giovanni Battista Rostagno, Histoire curieuse du siège de Candie, comprenant tout ce qui s'est passé, p. 12-20.

- Daru 1821, t. VI, p. 44-45.

- Greene 2002, p. 18.

- Detorakis 1994, p. 237.

- Daru 1821, t. V, p. 46.

- Detorakis 1994, p. 238.

- Daru 1821, t. V, p. 84.

- Detorakis 1994, p. 239.

- Daru 1821, t. V, p. 87.

- Detorakis 1994, p. 240.

- Pour Tulard 1979, p. 108, Köprülü dispose alors de 80 000 hommes.

- Detorakis 1994, p. 241.

- Jean Bart et Louis XIV : drames maritimes du XVIIe siècle, par Eugène Sue et Jean Adolphe Beauce.

- https://www.jstor.org/pss/20523764.

- Pierre Daru, Histoire de la République de Venise 1853 p. 214.

- Revue des deux mondes sur Google Livres p. 488.

- Daru 1821, t. V, p. 118-121.

- Daru 1821, t. V, p. 122.

- Detorakis 1994, p. 243.

- Daru 1821, t. V, p. 123.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Molly Greene, Shared World : Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean, Princeton University Press, , 228 p. (ISBN 978-0-691-09542-4, lire en ligne).

- Özkan Bardakçı et François Pugnière (dir.), La dernière croisade, Les Français et la guerre de Candie, 1669, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. Ouvrage numérisé.

- Jean Tulard, Histoire de la Crète, Paris, Presses Universitaires de France, , 128 p. (ISBN 2-13-036274-5).

- (en) Theocharis E. Detorakis, History of Crete, Héraklion, (ISBN 960-220-712-4).

- Pierre Daru, Histoire de la République de Venise, F. Didot Frères, .

- Histoire des trois derniers empereurs des Turcs depuis 1623 jusqu'à 1677, t. 3 ; traduit de l'anglais par Ricaut ; Paris, 1683.

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », .

- Guy Le Moing, Les 600 plus grandes batailles navales de l'Histoire, Rennes, Marines Éditions, , 620 p. (ISBN 978-2-35743-077-8).

- Jean-Michel Roche, Commandants, états-majors et activité des bâtiments de la marine française - Tome 1 - 1661-1689, autoédition, 2019 (lire en ligne)