Saliout 4

Saliout 4 (DOS 4) était une station spatiale Saliout lancée le sur une orbite d'apogée à 355 km, de périgée de 343 km et une inclinaison orbitale de 51,6°. C'était essentiellement une copie de « Cosmos 557 », et à l'inverse de sa parente mal conçue, elle a été un succès complet. Trois équipages ont tenté de faire des séjours à bord (Soyouz 17 et Soyouz 18 se sont amarrés ; le décollage de Soyouz 18a a avorté). Le second séjour a duré 63 jours, et une capsule automatique, appelée Soyouz 20, est restée amarrée à la station pendant trois mois, fournissant une durabilité à long terme aux systèmes. Saliout 4 a été désorbitée le .

(Saliout 4)

| Organisation |

|

|---|---|

| Programme | Saliout / Almaz |

| Domaine | Station spatiale orbitale |

| Lancement | à 04:15 UTC |

| Lanceur | Proton |

| Durée | 770 jours |

| Désorbitage | |

| Identifiant COSPAR | 1974-104A |

| Masse au lancement | 18 500 kg |

|---|

| Orbite | Orbite terrestre basse |

|---|---|

| Périapside | 219 km |

| Apoapside | 270 km |

| Période | 89,1 min |

| Inclinaison | 51,6° |

| Orbites | 12 444 |

Déroulement des missions à bord de Saliout 4 (1974 - 1976)

Saliout 4, qui est lancé le , est une version civile de la station spatiale Saliout, comme l'était Saliout 1 et comme le seront plus tard Saliout 6 et 7.

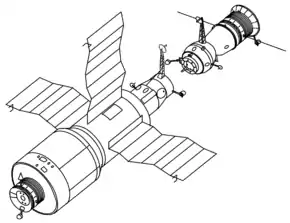

Plusieurs modifications ont été apportées : la station dispose de trois panneaux solaires. Le confort de l'équipage a été amélioré avec l'ajout d'une table utilisée pour les repas et équipée d'un système de distribution d'eau froide et chaude pour réhydrater les aliments lyophilisés. L'automatisation plus poussée du système de navigation permet à l'équipage de consacrer plus de temps aux expériences scientifiques.

Le premier équipage de la station est composé de Gueorgui Gretchko et Alekseï Goubarev qui sont placés en orbite à bord de Soyouz 17 le . Une fois à bord, l'équipage fait preuve d'un grand enthousiasme et travaille plus longtemps que ce qui était planifié au point que le contrôle au sol intervient pour leur demander de consacrer plus de temps au repos. L'équipage retourne sur Terre après avoir séjourné 30 jours dans l'espace . Alors qu'ils ont établi un nouveau record de durée, les deux cosmonautes sont jugés en excellente santé physique et mentale. Néanmoins les responsables du programme décident d'allonger la durée des exercices physiques à bord de la station pour les prochaines missions afin que les cosmonautes soient en bonne condition, lors de leur retour sur Terre, durant la phase de décélération et pour raccourcir le temps d'adaptation une fois au sol.

L'équipage suivant est lancé le à bord de Soyouz 18a. Durant l’ascension le second étage du lanceur ne se détache pas complètement. Les moteurs du troisième étage s'allument alors que le second est toujours partiellement attaché, ce qui dévie le lanceur de sa trajectoire nominale. À T+295 s, le système de pilotage détecte que la déviation par rapport à la trajectoire nominale est devenue trop importante : le dernier étage du lanceur est largué et les moteurs du vaisseau Soyouz sont allumés pour permettre la séparation (la tour de sauvetage ayant déjà été larguée)[1]. Les cosmonautes subissent brièvement une accélération de plus de 20 g avant d'atterrir dans une zone montagneuse recouverte de neige. Ils ne seront récupérés que 24 heures plus tard.

Un nouvel équipage composé de Piotr Klimouk et Vitali Sevastianov est lancé très rapidement le à bord de Soyouz 18. Leur mission consiste à poursuivre les travaux entamés par l'équipage précédent. Tirant des leçons des missions passées les tâches scientifiques sont organisées de manière plus rationnelle et le temps consacré à la maintenance de la station est encore réduit[2]. Après un séjour de 63 jours dans l'espace l'équipage réintègre le son vaisseau Soyouz.

Pour la première fois la propulsion de Soyouz est sollicitée pour rehausser l'orbite de la station spatiale avant que le vaisseau ne se détache et revienne sur Terre. Bien qu'ayant séjourné deux fois plus longtemps que tout autre spationaute, l'équipage, une fois au sol, démontre qu'il est en grande forme en se rendant sans assistance à la tente médicale pour réaliser de premiers examens médicaux. Le succès de cette mission prouve que l'homme peut séjourner plus longtemps dans l'espace à condition toutefois que des ravitaillements soient possibles en cours de mission c'est-à-dire que la station spatiale dispose d'au moins deux ports d'amarrage.

Une dernière mission sans équipage, Soyouz 20 est lancée le . Le vaisseau après s'être amarré à la station spatiale reste inactif durant 90 jours. Puis il revient sur Terre. Ce vol avait pour objectif de déterminer l'endurance d'un vaisseau dans sa version cargo[3].

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques de Saliout 4 sont très proches de celles de la première station spatiale de la série Saliout 1.

De nouveaux équipements sont installés : un téléscripteur permet au contrôle au sol de transmettre des instructions et des informations sans passer par le relais radio, des ordinateurs permettent d'automatiser les tâches de navigation. Trois grands panneaux solaires orientables remplacent les petits panneaux et fournissent 4 kW. Les autres caractéristiques sont similaires à celles de son ainée. Celle-ci est constituée de 4 cylindres emboités de diamètre différent formant un ensemble long de 15,8 mètres d'un diamètre maximal de 4,18 mètres et d'une masse totale d'environ 18,9 tonnes. À l'avant de la station se trouve le port d'amarrage fixé à l'extrémité du cylindre de plus petit diamètre et débouchant sur le compartiment d'amarrage et de transfert.

Lorsque les cosmonautes ont amarré leur vaisseau à la station, ils pénètrent d'abord dans ce compartiment qui est long de 2,5 mètres et a un diamètre de 2 mètres. Le compartiment peut être isolé du reste de la station spatiale par une écoutille qui permet de le transformer en sas. Les cosmonautes après avoir évacué l'atmosphère peuvent effectuer une sortie extravéhiculaire en ouvrant une troisième écoutille latérale.

Lorsqu'on franchit l'écoutille qui sépare ce compartiment du reste de la station, on débouche sur le compartiment principal long de plus de 8 mètres. Les équipements et les espaces de rangements sont disposés de manière que ce compartiment ait des dimensions identiques de bout en bout bien qu'il soit aménagé dans deux cylindres de diamètre différent. La partie située dans le cylindre au diamètre le plus petit est le poste de commandement. On y trouve les équipements permettant de contrôler la position de la station ainsi que les équipements de télécommunications.

La deuxième partie, plus large et un peu plus courte comprend le logement d'un observatoire solaire de forme conique qui remplit la station pratiquement sur toute sa hauteur et un tapis roulant utilisé par les cosmonautes pour entretenir leurs muscles dans l'environnement dépourvu de gravité. Le long des cloisons de cette partie de la station se trouvent une petite serre de modèle Oasis, deux réfrigérateurs pour stocker la nourriture, et plusieurs panneaux de contrôle permettant la mise en œuvre d'une observatoire à rayons gamma, de caméras multispectrales utilisées pour étudier la Terre et d'un certain nombre d'expériences scientifiques.

Le compartiment arrière, attaché à l'arrière de la station et d'un diamètre de 2,26 mètre, est identique au compartiment de service du vaisseau Soyouz. Il comprend la propulsion principale, les réservoirs d'ergols ainsi que les systèmes de contrôle d'attitude. La station est stabilisée généralement par gradient de gravité, de manière passive, c'est-à-dire qu'elle se dresse verticalement l'extrémité la plus lourde (celle à laquelle est accroché le vaisseau Soyouz) pointant vers la Terre. Lorsque l'équipage veut modifier cette orientation pour effectuer des observations, il utilise des senseurs ioniques pour déterminer l'orientation actuelle et les moteurs de correction d'attitude du compartiment arrière[4].

- Longueur : 15,8 m

- Diamètre maximal : 4,15 m

- Volume habitable : 90 m3

- Poids au lancement : 18 900 kg

- Lanceur : Fusée Proton (trois étages)

- Inclinaison orbitale : 51,6°

- Surface des panneaux solaires : 60 m2

- Nombre de batteries de panneaux : 3

- Production électrique : 4 kW

- Vaisseaux de ravitaillement : cargos Soyouz

- Nombre de points d'amarrage : 1

- Nombre total de missions habitées : 3

- Nombre total de missions non-habitées : 1

- Nombre total de missions habitées longue durée : 2

Instrumentation

L'instrument d'observation dans les rayons X de Saliout 4, souvent appelé le télescope Filin, consistait en quatre compteurs proportionnels à flux de gaz, dont trois avaient une surface de détection totale de 450 cm2 dans le champ d'énergie 2-10 keV, et un avait une surface effective de 37 cm2 pour une champ d'énergie de 0,2 à 2 keV. Le champ de vision était limité par un collimateur fendu de 3° × 10° FWHM. L'instrumentation incluait également des senseurs optiques qui étaient montés à l'extérieur de la station avec les détecteurs à rayons X, et des unités de production d'énergie et de mesure qui étaient à l'intérieur de la station. L’étalonnage des détecteurs, basé sur les observations au sol, était préparé pour trois modes de travail en vol : orientation inertielle, orientation orbitale et surveillance. Les données pouvaient être collectées dans quatre champs d'énergie : de 2 à 3,1 keV ; de 3,1 à 5,9 keV ; de 5,9 à 9,6 keV, et de 2 à 9,6 keV dans les grands détecteurs. Le petit détecteur avait des niveaux discriminants réglés à 0,2 keV, 0,55 keV et 0,95 keV.

Science

Parmi toutes, les observations de Sco X-1, Cir X-1, Cyg X-1 et de A0620-00 ont été publiées avec les données du Filin. Un flux d'énergie basse, très variable, de 0,6 à 0,9 keV (de 96 à 144 aJ) a été détecté depuis Sco X-1. Cir X-1 n'a pas du tout été détecté durant l'observation du , fournissant une limite supérieure à l'émission de 3.5e-11 erg.cm-2s-1 (35 fW/m²) dans le champ de 0,2 à 2,0 keV (de 32 à 320 aJ). Cyg X-1 a été observé à quelques occasions. Un flux extrêmement variable, à la fois dans le temps et dans l'énergie, a été observé.

Missions Saliout 4

| Mission | Équipage | Date de lancement |

Vaisseau aller | Date d'atterrissage |

Vaisseau retour | Durée jours |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Soyouz 17 | Georgi Grechko, Alexei Gubarev |

21 h 43 37" UTC |

Soyouz 17 | 11 h 03 22" UTC |

Soyouz 17 | 29,56 |

| Soyouz 18 | Pyotr Klimuk, Vitali Sevastyanov |

14 h 58 10" UTC |

Soyouz 18 | 14 h 18 18" UTC |

Soyouz 18 | 62,97 |

Notes et références

- (en) J. Oberg, « Consultant Report: Soyuz Landing Safety » (consulté le )

- Baker 2007, p. 53-54

- Baker 2007, p. 58

- Zimmerman 2003, p. 27-29

Bibliographie

- (en) David M Hartland, The story of space station Mir, Berlin, Springer Praxis, , 424 p. (ISBN 0-387-23011-4)

Histoire des stations spatiales Almaz, Saliout et Mir

Histoire des stations spatiales Almaz, Saliout et Mir - (en) B.J. Bluth et M Helppie, Soviet Space stations as analogs 2ème edition, NASA, (lire en ligne)Description détaillée des caractéristiques des stations Saliout par la NASA réalisée en 1986.

- (en) Boris Tchertok, Rockets and People volume 4 : the moon race, NASA History series, , 663 p. (ISBN 978-0-16-089559-3, lire en ligne)Mémoires du bras droit de Korolev couvrant la genèse de la station Saliout et ses débuts.

- (en) Robert Zimmerman, Leaving earth, Joseph Henry Book, , 528 p. (ISBN 978-0-309-08548-9)Histoire des stations spatiales de Saliout à la Station spatiale internationale

- (en) Philip Baker, Manned space stations an introduction, Chichester, Springer Praxis, , 170 p. (ISBN 978-0-387-30775-6)

Synthèse sur l'histoire des stations spatiales de Saliout à la Station spatiale internationale

Synthèse sur l'histoire des stations spatiales de Saliout à la Station spatiale internationale - (en) Albert A. Harrison, Spacefaring : the human dimension, University of California Press, , 342 p. (ISBN 978-0-520-92965-4, 978-0-585-39162-5 et 978-1-597-34909-3, OCLC 49570329, lire en ligne)La dimension humaine des missions spatiales

- (en) Grujica S. Ivanovitch, Salyut the first space station : Triumph and Tragedy, Berlin, Springer Praxis, , 426 p. (ISBN 978-0-387-73585-6)Genèse de la station Saliout et mission de l'équipage de Soyouz 11.