STS-1

STS-1 est le premier vol de la navette spatiale américaine. Celle-ci, qui comprend l'orbiteur Columbia, est lancée le et, après avoir bouclé 37 orbites, atterrit le . L'objectif de cette mission, dont l'équipage est réduit aux deux pilotes John W. Young et Robert L. Crippen, est de qualifier le fonctionnement de la navette durant toutes les phases du vol. La mission se déroule sans problème majeur, même si elle permet de mettre en évidence un certain nombre d'anomalies qui auraient pu avoir des conséquences graves. STS-1 marque l'aboutissement du projet de navette, entamé en 1968 et lancé officiellement en . C'est également la première mission habitée américaine depuis le vol Apollo-Soyouz, en .

| STS-1 | ||

| ||

| Données de la mission | ||

|---|---|---|

| Vaisseau | Navette Columbia | |

| Équipage | 2 | |

| Date de lancement | ||

| Site de lancement | Centre spatial Kennedy | |

| Date d'atterrissage | ||

| Site d'atterrissage | Base Edwards | |

| Durée | 2 jours, 6 heures | |

| Orbites | 36 | |

| Altitude orbitale | 307 kilomètres | |

| Inclinaison | 40,3 degrés | |

| Photo de l'équipage | ||

John Young et Robert Crippen | ||

| Navigation | ||

Contexte

Le projet de la navette spatiale américaine

Les premières réflexions sur la navette spatiale remontent à 1968, mais ce n'est qu'en que le projet trouve son financement et est officiellement lancé. La navette spatiale (« Space Shuttle » en anglais) est composée de trois sous-ensembles : l'orbiteur, qui est le seul composant à se placer en orbite, transporte le fret et les astronautes, tandis que le réservoir externe et deux propulseurs d'appoint ne sont utilisés que pour le lancement. Une série de tests du premier orbiteur achevé, l'Enterprise, a lieu à compter du : celui-ci, transporté sur le dos d'un Boeing 747 aménagé, effectue d'abord des vols captifs puis, à compter du , est largué pour effectuer de courts vols planés avant d'atterrir[1]. Le premier vol de la navette complète, planifié en 1979, est repoussé de deux ans car deux des composants majeurs de l'orbiteur, son moteur principal SSME et son bouclier thermique, rencontrent des problèmes de mise au point.

La sélection des astronautes

La NASA choisit pour cette mission un équipage composé d'un vétéran et d'un astronaute n'ayant jamais volé. Le commandant de la mission, John Young, a déjà quatre missions à son actif. Il a réalisé deux vols dans le cadre du programme Gemini et deux missions du programme Apollo : il a fait partie de l'équipage d'Apollo 10 et a été commandant d'Apollo 16. Robert Crippen a été sélectionné pour le projet de station spatiale militaire MOL, qui a été annulé en 1969 ; il est cette année-là passé dans le corps des astronautes de la NASA mais n'a pas eu l'occasion de voler, car les candidats étaient nombreux et le programme spatial habité américain était en pleine décrue. L'équipage de rechange est composé de Joseph H. Engle, commandant de la mission, et Richard H. Truly. Ceux-ci formeront l'équipage de la mission STS-2, chargée de poursuivre les tests entamés par STS-1.

Les objectifs de la mission

STS-1 est le premier vol d'une navette spatiale complète : l'orbiteur, accouplé au réservoir externe et aux deux propulseurs d'appoint, va se placer en orbite et y séjourner environ deux jours, afin que l'équipage puisse procéder à différents tests avant d'atterrir. Contrairement aux lanceurs utilisés jusque-là pour envoyer en orbite des astronautes, il n'y a pas eu de qualification préalable sans équipage. Cette solution a été envisagée, mais la NASA y a renoncé, essentiellement pour des raisons de coût et de délai : il aurait fallu, selon les constructeurs, décaler de six mois le lancement et dépenser 100 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir effectuer un vol entièrement automatique[2]. Ce vol comporte pourtant des phases rendues particulièrement dangereuses par les nouveautés introduites par la navette :

- Le lancement, qui utilise pour la première fois sur un vol spatial habité des propulseurs à propergol solide qu'on ne peut éteindre une fois allumés ;

- La rentrée atmosphérique, car l'orbiteur — profilé comme un avion — est beaucoup plus difficile à protéger de l'échauffement que les capsules spatiales utilisées jusqu'alors ;

- L'atterrissage de l'orbiteur, qui — selon les mots de Young — « vole comme une brique », se fait à une vitesse de 470 km/h, ce qui est une valeur particulièrement élevée[Note 1].

Pour réduire le risque inhérent à cette phase de mise au point, la navette comporte pour ses vols de qualification (STS-1 et les trois missions suivantes) des sièges éjectables. Ces sièges seront supprimés une fois la navette déclarée opérationnelle, car il n'est pas possible d'installer un siège éjectable pour chaque passager, notamment pour ceux dont le siège se situe dans le pont inférieur.

Les préparatifs

L'orbiteur Columbia est transféré depuis le site de son constructeur jusqu'au hall de préparation l'Orbiter Processing Facility (en) du centre spatial Kennedy, le , alors que les tuiles qui forment le bouclier thermique ne sont pas encore toutes posées. L'orbiteur, dont la masse au décollage est de 99 453 kg (88 662 kg à l'atterrissage) transporte dans sa soute la palette ACIP (Aerodynamic Coefficient Identifications Package), qui regroupe des équipements permettant de suivre les performances aérodynamiques de l'orbiteur, ainsi que la palette DFI (Developmental Flight Instrumentation), qui comprend des équipements surveillant les performances de la navette et les efforts subis par sa structure pendant toutes les phases du vol. Le tout représente une masse de 4 900 kg. Le réservoir externe pour le vol STS-1 est recouvert d'une couche de peinture blanche qui ne sera pas appliquée pour les missions suivantes, car cela permet de diminuer la masse de l'ensemble de 272 kg[3]. Le réservoir externe des vols suivants arbore une couleur orangée due à la couche d'isolant appliqué[3]. L'assemblage de l'orbiteur avec le réservoir extérieur et les propulseurs d'appoint débute le dans le Bâtiment d'assemblage. Le , la navette spatiale est transférée sur le pas de tir 39-A.

Déroulement du vol

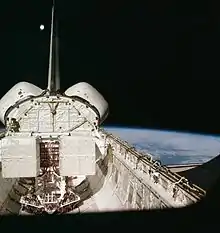

Le lancement de Columbia est reporté de deux jours à la suite de détections d'anomalies sur les ordinateurs de bord de la navette[4]. Finalement, la navette décolle le à 12 h 0 TU. La date de décollage de la navette coïncide avec le jour du vingtième anniversaire du premier vol spatial habité par un être humain, Youri Gagarine. L'orbiteur est placé en orbite sans qu'aucune anomalie grave se produise durant la phase propulsée. L'orbite atteinte n'est toutefois pas exactement celle prévue : les ailes ont en effet créé plus de portance que celle calculée par les ordinateurs[2], ce qui a légèrement décalé la trajectoire de l'ensemble pendant la phase d'ascension. La navette se trouve sur une orbite circulaire à 251 km d'altitude avec une inclinaison de 40.3°, qu'elle parcourt en 89,4 minutes. Les premières images retransmises après la mise en orbite montrent au public les astronautes évoluant dans un intérieur très différent de celui auquel les avaient habituées les missions précédentes. La cabine où se tiennent les pilotes ressemble à un poste de pilotage d'avion de ligne, tandis que l'étage au-dessous, avec ses rangées de tiroirs blancs, ressemble à l'environnement stérilisé d'un hôpital. La soute cargo, avec ses deux portes ouvertes, constitue également une des images les plus fortes et les plus souvent reproduites par la suite dans les journaux et les magazines. Durant deux jours, les pilotes effectuent différents tests : ils utilisent les moteurs de la navette pour modifier l'orientation de celle-ci, changer d'orbite, ils ouvrent puis referment les portes de la soute cargo...

Le , les moteurs de manœuvre orbitale (OMS) de Columbia sont allumés pendant environ 2 minutes et 40 secondes pour que la navette quitte son orbite. Elle entame ensuite la rentrée atmosphérique ; lorsque la température atteint 3 000 °C au niveau des parties les plus exposées de la navette, les pilotes rapportent derrière le pare-brise avoir l'impression de voler à l'intérieur d'un tube néon. L'orbiteur atterrit comme prévu sur la base Edwards de l'Armée de l'Air en Californie, avec seulement quelques secondes de retard sur le plan de vol. L'orbiteur touche la piste un kilomètre au-delà du point prévu, le calcul de la trajectoire ayant sous-estimé la portance de la navette dans cette phase[5]. Tous les objectifs de la mission ont été remplis. Peu après, la navette est hissée sur le Boeing 747 porteur et rapatriée au Centre spatial Kennedy en Floride, en deux jours, où elle arrive le .

Anomalies durant la mission

Les analyses et les inspections réalisées après le vol ont mis en évidence plusieurs problèmes importants :

- Sur le pas de tir du Kennedy Space Center, lorsque les moteurs de l'orbiteur ont été mis à feu, le trop-plein d'hydrogène évacué par des évents du réservoir externe qui s'était accumulé sous la navette a explosé, repoussant la gouverne centrale au-delà de son angle de braquage maximal. Durant la phase de rentrée, la gouverne a fonctionné normalement mais Young affirmera que, s'il avait disposé de l'information avant d'entamer la phase finale d'atterrissage, il aurait décidé de s'éjecter de la navette plutôt que de tenter de poser celle-ci. Pour le vol suivant, le système d'inondation du pas de tir sera perfectionné pour éviter l'accumulation d'hydrogène ;

- 14 tuiles de protection thermique se sont décollées et 148 ont été endommagées à la suite de surpressions générées par les propulseurs à poudre qui n'avaient pas été anticipées, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves lors de la rentrée dans l'atmosphère ;

- On apprendra des années plus tard que le train d'atterrissage avait été endommagé, sans conséquence, par une arrivée de gaz brulant durant la rentrée atmosphérique, à la suite d'un défaut dans le bouclier thermique qui protégeait la trappe sous laquelle se situait le train.

Trois autres missions destinées à tester la navette vont succéder au vol STS-1 avant que celle-ci soit déclarée opérationnelle.

Les deux pilotes enfilent leur combinaison avant le lancement.

Les deux pilotes enfilent leur combinaison avant le lancement. La navette sur le pas de tir.

La navette sur le pas de tir. La navette sur le pas de tir.

La navette sur le pas de tir. Décollage.

Décollage.- Film de l'atterrissage.

Crippen sort de la navette après l'atterrissage.

Crippen sort de la navette après l'atterrissage.

Notes et références

Notes

- Pour exemple, la vitesse d'atterrissage d'un MiG-21, déjà considérée comme plutôt élevée, n'est « que » de 340 à 360 km/h.

Références

- Dennis R. Jenkins p. 187-248

- Pat Duggins p. 50

- Didier Capdevila, « Chronologie Space Shuttle : 1981 », Capcom Espace (consulté le ).

- (de) Lennart Johansson, « STS-1 Columbia Launch Delay », .

- Pat Duggins p. 58-59

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Dennis R. Jenkins, Space Shuttle : The History of the National Space Transportation System – the first 100 missions, Midland Publishing, , 3e éd., 524 p. (ISBN 1-85780-116-4 et 978-1-85780-116-3).

- (en) Pat Duggins, Final Countdown : NASA and the End of the Space Shuttle Program, University Press of Florida, , 264 p. (ISBN 978-0-8130-3384-6 et 0-8130-3384-5).

- (en) Rowland White, Into the Black : The electrifying true story of how the first flight of the Space Shuttle nearly ended in disaster, Corgi, , 608 p. (ISBN 978-0-552-16022-3).

Médias

- « Décollage de Columbia » [vidéo], sur ina.fr, journal télévisé d'Antenne 2, .

- « Atterrissage de Columbia, quasi-direct » [vidéo], sur ina.fr, journal télévisé d'Antenne 2, .

- « Journal télévisé d'Antenne 2 du 15 avril 1981 qui retrace l'atterrissage de la navette » [vidéo], sur ina.fr, journal télévisé d'Antenne 2, .