Pyramide de Pépi II

La pyramide de Pépi II est une pyramide à textes située à Saqqarah sud en Égypte, au nord-ouest du mastaba de Chepseskaf. Il s'agit du dernier complexe pyramidal de l'Ancien Empire. Longtemps exploitée comme carrière, la pyramide a été ouverte la première fois par Gaston Maspero en 1881. Ses ruines ont été minutieusement étudiées par l'égyptologue Gustave Jéquier qui put reconstituer l'ensemble funéraire ainsi que les textes figurant sur les parois de la chambre funéraire lors de deux campagnes de fouilles de 1932 à 1935.

| Commanditaire | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Autre nom |

Men-ânkh Neferkarê, Mn-ˁnḫ Nfr-kʒ-Rˁ (« Neferkarê est durable et vivant ») ou Men-ânkh Pépi, Mn-ˁnḫ Ppj (« Pépi est durable et vivant ») | ||||||||||||||||||||

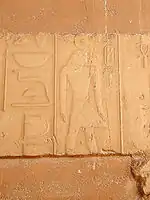

| Nom (hiéroglyphes) |

ou

| ||||||||||||||||||||

| Type | |||||||||||||||||||||

| Hauteur |

52,40 m (100 coudées) | ||||||||||||||||||||

| Base |

78,75 m (150 coudées) | ||||||||||||||||||||

| Coudée |

0,524 mètres | ||||||||||||||||||||

| Entrée |

Nord | ||||||||||||||||||||

| Temple funéraire |

Un temple funéraire | ||||||||||||||||||||

| Coordonnées |

29° 50′ 25″ N, 31° 12′ 48″ E |

Depuis 1996, le complexe funéraire et ses alentours ont fait l'objet d'une étude approfondie de la Mission archéologique française à Saqqarah.

Le complexe funéraire

L'ensemble comprend la pyramide principale, une pyramide du Ka, trois pyramides de reines, un temple d'accueil et un temple funéraire reliés par une longue chaussée couverte de quatre cents mètres de longueur dont le long tracé à travers le désert devait autrefois barrer le passage comme un véritable mur.

Le temple de la vallée ou temple bas présente un plan singulier pour ce type d’édifice. Situé sur un grand quai de plus de cent cinquante mètres de développement sur un axe nord-sud, il dominait un vaste port qui autrefois le reliait au canal de Memphis. On pouvait y accéder par deux rampes latérales, qui donnaient sur une sorte d’esplanade encadrée sur trois de ses côtés par la façade du temple, étirée sur toute la longueur du quai et terminée par deux ailes perpendiculaires aux deux extrémités nord et sud, dans lesquelles des escaliers avaient été aménagés.

Il est difficile de restituer l’aspect initial de l’ensemble de cette façade car le tout est ruiné jusqu’aux premières assises basses. Aucune trace de colonnade n’y a été découverte, il faut donc imaginer un long et probablement haut mur, aux pans légèrement inclinés, reliant deux môles, placés aux deux extrémités du quai d’un port que l’on sait avoir été le cœur d’une ville de pyramide étendue jusqu’au faubourg de Memphis.

Dans l’axe de ce mur ouvrait une unique porte qui donnait sur un grand vestibule, dont le plafond était soutenu par huit colonnes, qui distribuait par le sud une première série de quatre magasins disposés en dents de peignes. Par l’ouest dans l’axe principal se trouvait une seconde salle encadrée de deux séries de magasins et d’un petit corridor au nord débouchant sur un escalier qui donnait accès au toit du temple. Enfin une troisième salle en enfilade toujours dans l’axe principal ouvrait sur la chaussée qui obliquant vers le sud-ouest à travers le désert reliait le temple de la pyramide.

C'est lors de la fouille de ce dernier monument que Gustave Jéquier a découvert des restes de coffrets au nom de Pépi II, dont les couvercles représentent le roi accompagné par des divinités lui offrant le signe ânkh, symbole de la vie éternelle ou procédant à certains rites relatifs au couronnement. Ces éléments faisaient sans doute partie du mobilier cultuel du temple[1].

Ce temple funéraire ou temple haut comprend une partie d’accueil développée sur plus de soixante mètres de longueur sur un axe est-ouest. Depuis le débouché de la chaussée jusqu’au péribole de la pyramide, on traversait d’abord un vestibule flanqué de deux petites pièces annexes, puis un grand corridor ouvrant sur la grande cour cérémonielle. Péristyle à dix-huit piliers de quartzite, elle est l’unique accès à la partie intime du temple une fois le péribole franchi. Chaque pilier a reçu sur sa face orientée du côté de la cour une représentation du roi accompagné d'une divinité et légendée du protocole royal. Les magasins qui flanquent au nord et au sud cette partie d’accueil du temple ne sont accessibles qu’à partir d'un long couloir transversal formant vestibule. Ce dernier ouvre sur le sanctuaire toujours dans l’axe oriental, doté des cinq chapelles du culte et de toutes les annexes nécessaire à son fonctionnement, et derrière lequel on trouve la salle abritant la stèle fausse porte de Pépi II. Au sud et accessible depuis le péribole se trouve la pyramide-satellite du complexe qui s’élevait à une dizaine de mètres de hauteur.

De nombreux fragments de la décoration du temple ont été retrouvés et permettent de restituer un programme iconographique classique, figurant le roi devant des processions d'offrandes ou bien en tant qu'acteur principal de scènes de chasses ou de combats contre les ennemis de l'Égypte en présence des grands courtisans du royaume. Des représentations en ronde bosses de ces traditionnels ennemis ont été mises au jour dans le temple. Figurés à genoux et les bras entravés dans le dos ils venaient compléter ce décor prophylactique et étaient sans doute dominés par des statues du roi qui devaient partout occuper les espaces du temple[2].

La pyramide principale

La superstructure était autrefois composée d'un monument à six étages ou degrés, achevée en pyramide à faces lisses. Chacun des degrés est formé d'un coffrage en maçonnerie constituée de moellons d'un calcaire local liés par un mortier, contenant un blocage de pierre du même calcaire de qualité médiocre et de toute taille qui forme le gros œuvre. Chaque coffre ainsi construit en retrait s'encastre dans le précédent jusqu'à la base du monument lui assurant sa solidité. Une fois les six degrés achevé une seconde maçonnerie de calcaire, venait combler les gradins afin de recevoir le parement de calcaire fin de Tourah qui a été partiellement préservé au niveau des assises basses de la pyramide.

Elle s'élevait alors à un peu plus de cinquante-deux mètres pour une base de plus de soixante-dix-huit de côté, ce qui, rapporté en coudées égyptiennes, donne une proportion de cent coudées de hauteur pour cent cinquante coudées de base. Sur la face nord de la pyramide, une chapelle avait été construite afin d'abriter l'accès au dispositif souterrain menant à la chambre funéraire.

Les fouilles et études menées sur le monument ont révélé que la qualité de la construction est inégale et a produit de graves défauts dans la stabilisation de l'édifice une fois achevé notamment en ce qui concerne son parement qui, se fissurant à la base, menaçait de se désolidariser voire de s'effondrer sous les poussées extraordinaires du poids du revêtement. Les architectes de l'antiquité ont dû alors procéder à un renforcement de l'ensemble en faisant édifier un mur ceinture tout autour de la pyramide, s'encastrant dans le dallage du péribole et soutenant ainsi le parement. Ce mur a été conçu en pierres de taille soigneusement ajustées, lui conférant la solidité nécessaire pour son rôle de "contrefort". Ce faisant ils détruisirent la chapelle nord, remployant sa maçonnerie dans celle du mur ceinture, ce qui indique que l'incident s'est produit après la mort et les funérailles de Pépi.

C'est précisément grâce à ce remploi que l'on a pu retrouver des pans entiers des reliefs qui couvraient initialement les murs de la chapelle nord. Récupérés, répertoriés et classés par Gustave Jéquier, ces blocs ont permis d'en restituer son programme iconographique. Sur les parois est et ouest sont représentées de grandes figures du roi assis sur son trône devant des tables d'offrandes abondamment chargées par des serviteurs s'avançant vers lui depuis les parois nord. Celles-ci encadrant la porte d'accès présentent l'arrivée et la réception des offrandes en question avec notamment des scènes de boucheries. Sur la paroi sud dominée par une stèle fausse porte, étaient figurés des défilés de divinités. Cette découverte a complété les restes de décors que l'on possédait pour d'autres exemples de chapelles nord de pyramides royales mais qui jusque-là n'étaient pas compréhensibles car trop fragmentaires.

Les infrastructures suivent le modèle que l'on retrouve à la pyramide de Djedkarê Isési et que tous les architectes recopient depuis le règne de ce roi. Une descenderie mesurant un peu plus de vingt mètres de longueur prend donc son point de départ sur la face nord du monument, sous le dallage du péribole autrefois protégé par la chapelle nord. Obstruée à l'origine par quatre bouchons de granit, elle mène à un vestibule dont le plafond a reçu un décor peint d'étoiles à cinq branches, blanches sur un fond noir, orientées vers l'ouest. Suit un couloir horizontal lui-même barré par trois herses de granit. Ce couloir dont les murs ont reçu un premier décor de textes des pyramides aboutit à une antichambre suivie de la chambre funéraire, l'ensemble étant axé est-ouest et situé sous l'apex de la pyramide. Les chambres sont couvertes d'une imposante voûte de dix-huit monolithes disposés en chevrons. L'intrados de cette voûte est peint en bleu et couvert d'étoiles dorées. Par l'est de l'antichambre, une porte mène au serdab de la pyramide qui est ici complètement détruit.

La chambre funéraire, dont les parois étaient couvertes de textes, mesurait un peu plus de trois mètres de largeur pour près de huit de longueur[3]. Le mur occidental de la chambre a également reçu un décor de façade de palais.

Devant se trouve le sarcophage en grauwacke dont la cuve mesurait près de trois mètres de longueur pour environ un mètre trente de largeur sur une hauteur d’un mètre vingt. Elle possède sur ses quatre faces une inscription en hiéroglyphes gravés en relief dans la pierre et donnant le protocole complet de Pépi. L'ensemble de la cuve est d'une facture soignée, mais présente des indices d'inachèvement notamment en ce qui concerne l'inscription qui possède encore les marques d'études préparatoires à son exécution et ne présente aucune trace de dorure contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre pour un sarcophage royal de cette époque[4]. Le couvercle du sarcophage également en grauwacke est le témoin de cet inachèvement. Encore visible sur place, il n'a pas été poli et n'a reçu aucune trace d'un projet d'inscription. Des fragments d'une caisse à canopes en albâtre ont été trouvés devant le sarcophage. Le couvercle de cette caisse a été retrouvé, mais est taillé dans un bloc de granite, autre témoin troublant d'un mobilier funéraire achevé apparemment à la hâte.

Ces indices en plus du décor des appartements funéraires laissé à l'abandon, rajoutés aux preuves d'une construction hâtive du monument, semblent mal cadrer avec la longévité du règne de Pépi II. Partout dans l'étude du monument, les égyptologues ont en effet relevé des traces d'inachèvement de la pyramide comme si, au cours de sa construction, le chantier avait subi des arrêts pour finalement accuser un retard tel que lors du trépas du roi, on dut terminer à la hâte le mobilier funéraire et la préparation de la chambre.

La nécropole de Pépi II

Comme tout complexe pyramidal royal, celui de Pépi II était situé au cœur d'une nécropole contemporaine dans laquelle la famille royale et les courtisans se faisaient bâtir leurs tombes afin d'accompagner leur souverain dans sa destinée immortelle.

Ainsi de part et d’autre de cet ensemble, trois pyramides de reines toutes dotées d’un ensemble cultuel indépendant ont été identifiées. Ces véritables complexes pyramidaux miniatures présentent en effet tous les éléments nécessaires au culte funéraire des épouses royales de cette fin de la VIe dynastie :

- Complexe pyramidal d’Oudjebten au sud-est du péribole de Pépi II

- Complexe pyramidal de Neith

- Complexe pyramidal d’Ipout II.

Ces deux derniers étant situés au nord-ouest du complexe pyramidal royal.

Restitutions virtuelles

Notes et références

- Cf. Jean-Pierre Adam & Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, p. 104.

- Ibid. p. 102.

- Murs est et ouest : 3,15 m ; mur nord : 7,79 m ; mur sud : 7,91 m.

- En effet, les sarcophages de Téti, Pépi Ier et Mérenrê présentent tous des vestiges d'un tel décor rapporté

Références bibliographiques

- Gaston Maspero, La pyramide du roi Pépi II, Récents travaux à Saqqarâ XII & XIV, 1892-1893

- Gustave Jéquier, Le monument funéraire de Pépi II, volume I. : Le tombeau royal, 1936 ; volume II. : Le temple, 1938 ; volume III. : Les approches du temple, 1940 - IFAO

- Jean-Pierre Adam & Christiane Ziegler, Les pyramides d'Égypte, 1999

- Audran Labrousse, L'architecture des pyramides à textes, volume II. Saqqara Sud, Mission Archéologique de Saqqara III, 2000 - IFAO