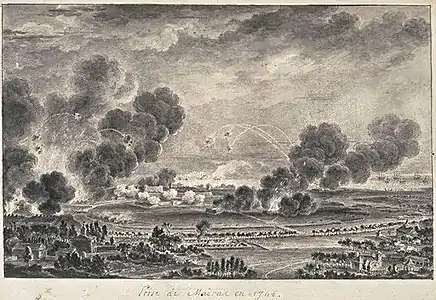

Prise de Madras (1746)

La prise de Madras oppose, en , la garnison britannique de la ville de Madras et des assaillants français menés par Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais ainsi que son second, le capitaine Thomas Herbert de La Portbarré, et Joseph François Dupleix, pendant la première guerre carnatique, durant la guerre de Succession d'Autriche asiatique.

| Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais Joseph François Dupleix | Nicholas Morse (en) |

| 300 |

Guerre de Succession d'Autriche

Batailles

Préambule

Dans le temps où les Français possédaient des établissements considérables dans les Indes, le général Labourdonnaye, commandant les colonies françaises de l'île de Bourbon et de l'île de France, arme en guerre neuf vaisseaux, y embarque deux mille deux cents hommes, et cingle vers Madras, qui était l'entrepôt général du commerce anglais dans ces parages[2].

La bataille

Il trouve aux approches une flotte anglaise, commandée par l'amiral Barnett (en), qui en défendait les abords.

Il l'attaque, la disperse, et met le siège devant Madras. Il débarque sans résistance, fait gronder son canon contre les murailles de la ville, qui était alors peu fortifiée, et où l'on comptait seulement cinq cents hommes de garnison[2].

La défense du gouverneur anglais étant irrésolue et molle, celui-ci se rend. La ville est imposée à neuf millions. Le vainqueur rétablit le calme dans une population de cinquante mille âmes de toutes couleurs, par une conduite généreuse[2].

Bibliographie

- Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle, Sedes, , 451 p. (ISBN 978-2-7181-9503-2)

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, coll. « Dictionnaires », , 537 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2847340082)

- Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, Paris, éditions Sedes, coll. « Regards sur l'histoire », , 380 p. (ISBN 2-7181-3814-9)

- André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, vol. 5 : La monarchie des Lumières, 1715-1786, Point Seuil,

- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil et Robert Muchembled (dir.), L’Europe, la mer et les colonies, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Hachette supérieur, coll. « Carré Histoire » (no 37), , 255 p. (ISBN 2-01-145196-5).

- Lucien Bély, Les relations internationales en Europe (XVIIe – XVIIIe siècle), Presses universitaires de France, coll. « Thémis », , 773 p. (ISBN 2-13-056294-9)

- Jean-Claude Castex, Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises, Laval (Canada), éditions Presses Université de Laval, , 418 p. (ISBN 978-2-7637-8061-0, lire en ligne)

Notes et références

- David Annousamy, L'intermède français en Inde : Secousses politiques et mutations juridiques, Éditions L'Harmattan, , 414 p. (ISBN 978-2-296-37542-0, présentation en ligne)

- Nouveau dictionnaire des sièges et batailles TomeIV