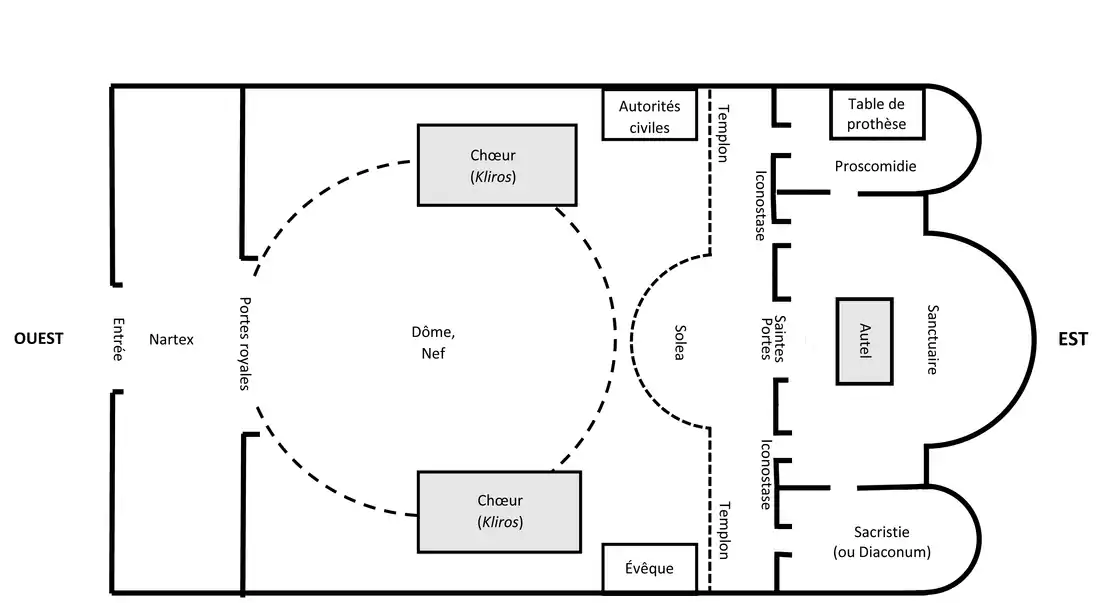

Plan-type d'une église de rite byzantin

Les églises de rite byzantin — Églises orthodoxes et Églises catholiques de rite byzantin — ont des plans variés ; le plan-type ci-dessous n'a pour objet que de présenter les éléments principaux de ces églises et la disposition idéale de ces éléments.

Plan-type d'une église de rite byzantin

Plan-type d'une église de rite byzantin

Éléments d'une église de rite byzantin

L'église est en principe bâtie de façon que l'entrée se trouve à l'ouest et le sanctuaire, avec l'autel, à l'est.

De l’entrée au sanctuaire, l’église comporte :

- Le narthex : précède l’entrée principale, ou Portes royales de l’église. Toutes les églises ne disposent pas d'un narthex.

- Les Portes royales : les églises peuvent disposer d’entrées latérales ou arrières. L’entrée principale par laquelle l'empereur, les autorités civiles, l’évêque accèdent à l'édifice sont les Portes royales.

- La nef : accueille les fidèles ; elle est souvent surmontée d'un dôme ; dans la nef, au sud, immédiatement après les Portes royales, se trouvent les fonts baptismaux s'ils n'ont pas de chapelle dédiée ; symétriquement, de même, se trouve parfois au nord la chapelle de proscomidie avec la table de prothèse ; au centre de la nef, le tetrapodion porte les objets ou les offrandes qui seront bénis au cours de l'office ;

- Le chœur : est disposé de part et d'autre de la nef, non loin du sanctuaire.

- L'empereur ou les autorités civiles : peuvent siéger au fond de la nef, au nord, près du sanctuaire.

- L'évêque : peut de même siéger au sud, face aux autorités civiles.

- La solea est un espace réservé, souvent sur une estrade, devant l'iconostase ; elle comporte l'analogion, sorte de pupitre pouvant exhiber des icônes et servir de lutrin (ou ambon) pour les lectures ou les prêches.

- Le templon est une balustrade placée devant l'iconostase et séparant la nef du sanctuaire ; toutes les églises ne présentent pas de templon, l'iconostase remplissant alors cette fonction de séparation.

- L'iconostase : est une paroi — généralement de bois — séparant la nef du sanctuaire ; elle présente aux fidèles des icônes, dont celle du Christ en son centre. L'iconostase est percée en son centre de doubles portes (ou Saintes Portes) donnant accès au sanctuaire et à l'autel et de deux portes latérales ; éventuellement, à ses extrémités, des portes secondaires donnent accès à la chapelle de proscomidie au nord et à la sacristie (ou diaconum) au sud.

- Les Saintes Portes : sont l'accès principal au sanctuaire ; elles sont fréquemment doublées d'un rideau qui peut masquer l'autel. Juste derrière les Saintes Portes se trouve l'autel. Les Saintes Portes ne sont utilisées que par le prêtre ou l'évêque ; deux portes latérales sont à l'usage des autres servants du culte.

- Le sanctuaire : est la partie de l'église se trouvant derrière l'iconostase. Il comporte souvent trois parties : au nord, la chapelle de proscomidie ; au milieu, le sanctuaire proprement dit, avec l'autel en son centre ; au sud, la sacristie.

- La chapelle de proscomidie ; au nord du sanctuaire, est le lieu où sont préparés les Saints Dons ; un petit autel, ou table de prothèse sert à cette préparation ; dans les églises ne disposant pas d'espace approprié, la proscomidie est reportée à l'ouest de la nef, au nord des Portes royales.

- L'autel : se trouve au centre du sanctuaire, derrière les Saintes Portes ; c'est sur l'autel que s'effectuent les actes liturgiques majeurs, dont la Divine Liturgie.

- La sacristie (ou diaconum) : se trouve au sud du sanctuaire ; elle abrite les objets du culte ainsi que les habits sacerdotaux.

Références

- Plan d'une église orthodoxe grecque ;

- Plan de l'église orthodoxe russe de Paris ;

- Plan d'une église orthodoxe ;

- Traditional plan of the liturgical space of the Gallican Rite ;

- Plan-type pour une église en croix grecque ;

- Plan de l'église orthodoxe de Bahnea (Roumanie) ;

- Plan de l'église de la Nativité à Bethléem ;

- Plan d'une église orthodoxe

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.