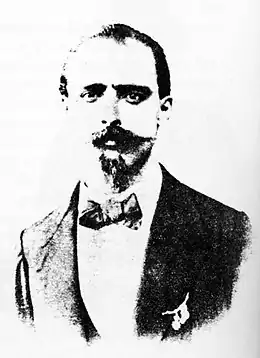

Paul-Louis-Félix Philastre

Paul-Louis-Félix Philastre (né le à Bruxelles - mort le à Buyat-Beaveau, France) est un officier de marine et diplomate français, spécialiste de l'Extrême-Orient.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 65 ans) |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

| Distinctions |

|---|

Début de carrière

Diplômé de l'École navale en 1854[1], Paul-Louis-Félix Philastre entre au service sur plusieurs navires de guerre, en Méditerranée puis dans les mers de Chine sur le Laplace, la Némésis, l’Avalanche, le Primauguet, la Durance et la Persévérance de 1857 à 1861. Il arrive dans la colonie de Cochinchine cette dernière année.

En 1863, il est nommé inspecteur aux affaires indigènes à My Tho dans le delta du Mékong et, deux plus tard, devient directeur de la loi indigène. Il tombe malade en 1868, ce qui l'oblige à revenir en France pour se faire soigner. La guerre avec la Prusse le surprend en métropole où il combat lors de la défense de Paris, comme officier d'artillerie.

Service en Cochinchine et au Tonkin

Après le conflit, il retourne en Cochinchine comme chef de la justice et inspecteur des affaires indigènes de 1871[2] à 1874. Après un court congé en France, il est une nouvelle fois affecté en Cochinchine. La France à cette époque se tourne vers le fleuve Rouge et son bassin alluvial, le Tonkin, partie nord de l'empire d'Annam, explorations qui indisposent l'empereur Tự Đức, dont l'autorité sur la région, déjà bien faible, se trouve menacée.

Envoyé en 1873 dans la région par l'amiral Dupré, Francis Garnier s'était emparé le de la citadelle de Hanoï puis, en peu de temps, des principales place-fortes du delta, remplaçant les mandarins en place par des mandarins alliés, catholiques pour la plupart.

Il revint à Philastre, alors simple lieutenant de vaisseau, personnellement peu favorable à ces expéditions, de négocier avec Tu Duc, à Hué, un traité qui prévoit l'évacuation des forces françaises du Tonkin. Arrivé à Hué accompagné du régent en second Nguyên Van Thuong, il lui était difficile de faire accepter un traité de paix et d'amitié alors que Garnier faisait la guerre, qu'il fallait d'abord arrêter.

Philastre se rendit donc au Tonkin via Tourane où il embarqua le . Le lendemain, Garnier était tué par les Pavillons noirs lors d’une sortie à la porte ouest de Hanoï.

Dès son arrivée, Philastre organisa le départ des troupes françaises. Le , il signait une convention sur l’évacuation de Ninh-Binh and Nam Dinh, et une autre le sur l’évacuation de Hanoï, qu'il quitta avec les dernières troupes françaises le . Il eut plusieurs entrevues orageuses avec Jean Dupuis le 17 et le [3]. On lui reprochera d’avoir abandonné à leur sort les mandarins installés par Garnier et de ne pas avoir empêché les massacres de chrétiens[4]. Il est de retour à Saïgon le .

Le second traité de Saïgon, signé le , reconnaissait la prise de possession par la France des trois provinces de la Cochinchine occidentale, affirmait la reconnaissance par la France de la souveraineté de l'empire d'Annam sur cette région (ce qui sous-entendait la fin de la suzeraineté de la Chine), obligeait l’Annam à accorder sa politique étrangère avec la France et prévoyait la possibilité de demander l’aide de la France en cas de désordres internes[5].

Mission au Cambodge et à la cour impériale

Après ces missions diplomatiques, Philastre est envoyé d'avril à novembre 1876 représenter la France auprès du royaume du Cambodge. Il succède à Jean Moura qui, quelques mois plus tard, retrouve une nouvelle fois ce poste. Après ce court séjour, il est nommé chargé d'affaires à la cour de Hué, poste qu'il conserve jusqu'en 1879, date de sa mise en retraite de la marine, avec le grade de lieutenant de vaisseau. Il quitte la Cochinchine en 1880 pour enseigner les mathématiques à Cannes et à Nice jusqu’en 1884.

Travaux savants

Philastre parlait couramment vietnamien et lisait le chinois classique. Il est l'auteur de nombreux travaux sur les administrations chinoises et vietnamiennes. Les plus importantes sont la première traduction en français du Yi Jing et celle, complète et inégalée, du code de l'empereur Gia Long, basée sur le code Qing.

Notes et références

- Ou en 1857 ?

- Ou 1873 ?

- Dupuis (1879) p. 251-252 et 253.

- Encyclopædia Britannica (2009); Maestri (2000) p. 65-69 ; McAleavy (1968) p. 141-145. Pour une version très défavorable à Philastre, voir Antonini (n.d.) p. 260-264 et les ouvrages de Jean Dupuis.

- Le texte du traité est reproduit in Dupuis (1879) p. 305-309.

Bibliographie

- Le Yi king, ou, Livre des changements de la dynastie des Tsheou, traduit pour la première fois du chinois en français par P.-L.-F. Philastre. Paris: Ernest Leroux, 1885-1893. Réédition Éditions Zulma, 1966, 890 pp; 1992, 890 pp. Disponible en version htm ou pdf, doc et rtf (1271 pp.)

- Le Code annamite : nouvelle traduction complète, 2 volumes, études sur le droit annamite et chinois. Paris: E. Leroux, 1909.

- Le Yi king, traduit du chinois par Paul-Louis-Félix Philastre et présenté par François Jullien. Zulma, 2006, 896 pp. (ISBN 978-2843043536)

Références

- Paul Antonini (1889) L'Annam, le Tonkin et l'intervention de la France en Extrême-Orient. Librairie Bloud et Barral, Paris, 1889, 316 pp. Disponible sur Gallica.

- Philippe Devillers (1998), Français et annamites. Partenaires ou ennemis ? 1856-1902. Denoël, coll. Destins croisés, L’aventure coloniale de la France, Paris, 1998, 517 pp. (ISBN 2-207-24248-X)

- Jean Dupuis (1879), L'Ouverture du fleuve Rouge au commerce et les évènements du Tong Kin 1872-1873. Journal de voyage et d’expédition , Challamel aîné, libraire-éditeur, Paris, 1879, xiii + 324 pp. Disponible sur Gallica.

- Jean Dupuis (1898), Le Tong-Kin et l’intervention française. Francis Garnier et Philastre. A. Challamel, Paris, 1898, 350 pp.

- Jules Gros (1880), Jean Dupuis. La Conquête du Tong-Kin par vingt-sept Français commandés par Jean Dupuis. Récit accompagné de son portrait, d’un autographe de lui et d’une carte donnée par lui. Extrait du journal de Jean Dupuis. Bibliothèque d’aventures et de voyages, Maurice Dreyfous, éditeur, Paris, 1880, 316 pp. + carte. Disponible sur Gallica.

- Jules Gros (1887), Origines de la conquête du Ton-Kin, depuis l'expédition de Jean Dupuis jusqu'à la mort de Henri Rivière. Lettre-préface de Jean Dupuis. À Picard et Kaan, 1887, 252 pp.

- Robert Maestri (2000), Commandant Lamy, un officier français aux colonies. Maisonneuve et Larose, , 251 pp.

- Henry McAleavy (1958), Dien in China and Vietnam. The Journal of Asian Studies, vol. 17, n° 3, , p. 403-415 ; (p. 403).

- Henry McAleavy (1968), Black Flags in Vietnam: The Story of a Chinese Intervention. George Allen and Unwin, Ltd., Londres, New York, 1968, 296 pp.

- Milton E. Osborne (1969, 1997), The French Presence in Cochinchina and Cambodia: Rule and Response (1859-1905). 1re éd. Cornell University Press, Ithaca, Londres, 1969, ix + 379 pp. 2e éd. White Lotus Co. Ltd, Bangkok, 1997, 397 pp.

- Ta van Tai (1982), Vietnam's Code of the Lê Dynasty (1428-1788). The American Journal of Comparative Law, vol. 30, no 3, été 1982, p. 523-554.