Pacte de Biak-na-Bato

Le pacte de Biak-na-Bato est signé le et entre le royaume d’Espagne et les insurgés philippins du Katipunan lors de la révolution philippine. Il instaure un cessez-le-feu entre les deux parties.

Contexte

La révolution philippine débute en , opposant les colons Espagnols, qui administrent les Philippines depuis quelque trois siècles, et le Katipunan, une organisation clandestine qui prône l’insurrection et l’indépendance[1]. La révolte s’étend autour de Manille à Luzon, le centre économique et politique de la colonie, notamment la province de Cavite qui est totalement sous contrôle du Katipunan en [2].

En 1897, le conflit tourne globalement à l’avantage des Espagnols, qui profitent de l’arrivée de renforts (environ trente mille hommes), ainsi que des divisions profondes au sein du Katipunan (leur meneur, Andrés Bonifacio, est supplanté par Emilio Aguinaldo puis exécuté en ). Les colons reprennent la totalité de la province de Cavite, remportant de nombreuses victoires, si bien que les révolutionnaires sont obligés de se replier à Biak-na-Bato (San Miguel, province de Bulacan) et d’adopter des pratiques de guérillas[3] - [4] - [5] - [6] - [7].

Élaboration du pacte

Raisons des pourparlers

À l’été 1897, la nécessité de pourparlers devient évidentes pour les deux parties. Pour les insurgés, qui manquent de moyens et d’armes, les défaites de 1897 leur font perdre espoir de défaire l’armée espagnole à court terme. Aguinaldo et ses proches souhaitent donc gagner du temps afin de mieux préparer une éventuelle future révolte. De plus, l’affrontement entre Bonifacio et Aguinaldo a divisé le Katiputan[5] - [8] - [2].

Du côté espagnol, la supériorité militaire ne suffit pas pour anéantir la guérilla philippine contre laquelle l’armée est peu formée à combattre[5] - [9] ; de plus, le contingent espagnol reste trop peu nombreux pour véritablement contrôler la totalité de l’archipel[8] - [2]. Enfin, la révolution fait aussi rage dans leur colonie de Cuba, si bien que Madrid souhaite pouvoir se concentrer sur un seul conflit[10] - [5].

Déroulement des pourparlers

Pedro Paterno, un membre de l’élite philippine et proche de plusieurs officiels espagnols, est choisi par les colons pour mener les négociations avec les insurgés, qui durent d’août à [11] - [12]. Les colons sont prêts à offrir l’amnistie pour les combattants et des dédommagements financiers pour obtenir la fin de la révolte, mais veulent l’exil des principaux meneurs et la saisie de toutes les armes. De leur côté, les insurgés réclament en plus une réforme du système colonial afin d’associer étroitement les Philippins à la gouvernance de l’archipel, ainsi que l’égalité avec les Espagnols et la fin des pouvoirs exorbitants des ordres religieux et des colons. L’attitude des Espagnols en rapport à ces demandes reste ambiguë, car d’après Aguinaldo les colons les avaient tacitement acceptées, tandis que les Espagnols allègent qu’aucun accord formel n’a été conclu sur ce point[10].

Contenu du pacte

Le pacte se compose de trois documents signés les 14 et , et contient les termes suivant[11] - [13] - [14] :

- les insurgés acceptent un cessez-le-feu et la remise de leurs armes au gouvernement colonial en échange d’une amnistie ;

- Aguinaldo et les meneurs de la révolution doivent partir en exil hors du pays ;

- deux généraux espagnols[Note 1] doivent être tenu en otage le temps pour Aguinaldo de quitter l’archipel ;

- le paiement par les Espagnols de 800 000 dollars mexicains[Note 2] aux insurgés, en trois temps : 400 000 dollars versés immédiatement après la reddition, puis 200 000 dollars versés après la remise de 800 armes par les insurgés, et 200 000 de plus lorsque le nombre total d’armes remises atteint 1000 ;

- le paiement de 900 000 pesos d’indemnités pour les civils ayant souffert de la guerre.

Conséquences

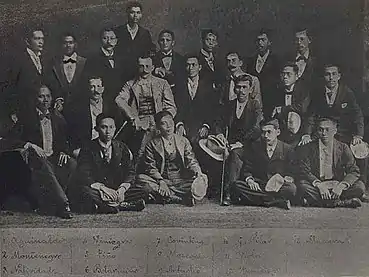

En conséquence du pacte, Aguinaldo et les principaux meneurs de la révolution[Note 3] partent en exil à Hong Kong. D’après Aguinaldo, les 800 000 dollars promis par les Espagnols devaient lui être versé en personne[15]. En réalité, Aguinaldo reçu le premier versement de 400 000 dollars seulement, la seconde part (200 000 dollars) étant distribués entre les insurgés. Quant à la troisième part (les derniers 200 000 dollars), ainsi que les 900 000 pesos d’indemnités promis aux civils, ils ne furent jamais payés[11] - [10].

La république de Biak-na-Bato, proclamée le durant les négociations [16], est dissoute avec la signature du pacte[13].

La révolte est largement endiguée, mais toutefois pas stoppée car des insurgés continuent la guérilla dans les campagnes, et les Espagnols n’opèrent pas une réelle amnistie en arrêtant des rebelles qui se sont rendus[13]. Le pacte est avant tout un jeu de dupe où les Espagnols n’ont probablement jamais prévu d’instaurer les réformes politiques promises, tandis que les insurgés prévoient d’utiliser l’argent remis par les colons pour préparer une nouvelle révolte, notamment via l’achat d’armes[5] - [Note 4]. Les Espagnols s’en sortent tout de même à bon compte, car même si des affrontements persistent en province, ils se retrouvent maîtres des grands villes ainsi que des infrastructures économiques[4].

In fine, la révolution reprendra dès 1898 avec l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Espagne et leur intervention militaire aux Philippines, qui entrainera le retour d’Aguinaldo et de l’insurrection en [4].

Notes et références

Notes

- Celestino Tejeiro et Ricardo Monet (Halili 2004, p. 152-153).

- Le dollar mexicain et le peso philippin avaient alors la même valeur.

- Dont : Mariano Llanera, Tomas Aguinaldo, Vito Belarmino, Antonio Montenegro, Escolastico Viola, Lino Viola, Valentin Diaz, Anastacio Francisco, Benito Natividad, Gregorio del Pilar, Manuel Tinio, Salvador Estrella, Maximo Kabigting, Wenceslao Viniegra, Doroteo Lopez, Vicente Lukban, Primitivo Artacho, Tomas Mascardo, Joaquin Alejandrino, Pedro Aguinaldo, Agapito Bonson, Carlos Ronquillo, Teodoro Legazpi, Agustin de la Rosa, Miguel Valenzuela, Antonio Carlos, Celestino Aragon, Jose Aragon, Pedro Francisco, Lazaro Makapagal y Lakang-dula, Silvestre Legazpi, Vitaliano Famular, Vicenter Kagton, Francisco Frani et Eugenio de la Cruz.

- Aguinaldo utilise une partie de cette somme pour s’établir à Hong Kong et place le reste en banque (Corpuz 1989, p. 267).

Références

- Nadeau 2008, p. 34-38.

- Dolan 1991, The 1896 Uprising and Rizal’s Execution.

- (en) Glenn Anthony May, « Warfare by "Pulong" Bonifacio, Aguinaldo, and the Philippine Revolution Against Spain », Philippine Studies, vol. 55, no 4, , p. 449-477 (lire en ligne).

- Silbey 2007, p. 14-16.

- Reed 2016, p. 64-65.

- (en) Ricardo T. Jose, « Exile as Protest: Artemio Ricarte », Asian and Pacific Migration Journal, vol. 8, nos 1-2, , p. 131-156 (lire en ligne).

- Corpuz 1989, p. 239-243.

- Annick Tranvaux, « L’Indépendance des Philippines espagnoles: José Rizal : de la réforme au mythe révolutionnaire », Caravelle, no 74, (lire en ligne).

- (en) Max Boot, The Savage Wars of Peace : Small Wars and the Rise of American Power, Basic Books, , 428 p. (ISBN 978-0-465-00720-2), p. 103.

- Tucker 2009, vol. 1, p. 58-59.

- Halili 2004, p. 152-153.

- (en) Portia L. Reyes, « ‘Treasonous’ History of Filipino Historiography: The Life and Times of Pedro Paterno, 1858–1911 », South East Asia Research, vol. 14, no 1, , p. 87-121 (lire en ligne).

- Zaide 1999, p. 252-253.

- Guillermo 2011, p. 74.

- (en) Emilio Aguinaldo, True Version of the Philippine Revolution, Projet Gutenberg (lire en ligne), p. 4-6.

- Isabelo Artacho et Félix Ferrer, « 1897 Biac-na-Bato Constitution », sur thecorpusjuris.com.

Bibliographie

- (en) Onofre D. Corpuz, The Roots of the Filipino Nation, Aklahi Foundation, , 744 p. (ISBN 971-91178-1-8).

- (en) Ronald E. Dolan, Philippines : A Country Study, GPO for the Library of Congress, .

- (en) Artemio R. Guillermo, Historical Dictionary of the Philippines, Scarecrow Press, , 3e éd., 656 p. (ISBN 978-0-8108-7511-1, lire en ligne).

- (en) Maria Christine N. Halili, Philippine History, Rex Bookstore, , 354 p. (ISBN 978-971-23-3934-9, lire en ligne).

- (en) Teodoro M. Kalaw, The Philippine Revolution, Jorge B. Vargas Filipiniana Foundation, .

- (en) Richard John Kessler, Rebellion and Repression in the Philippines, Yale University Press, , 227 p. (ISBN 978-0-300-04406-5).

- (es) Pío Moa, Nueva historia de España : de la II Guerra Púnica al siglo XXI, Esfera de los Libros, , 903 p. (ISBN 978-84-9734-952-9).

- (en) Kathleen Nadeau, The History of the Philippines, Greenwood Press, , 130 p. (ISBN 978-0-313-34090-1).

- (en) Alden Reed, Nationalists & Guerillas : How Nationalism Transformed Warfare, Insurgency & Colonial Resistance in Late 19th Century Cuba (1895-1898) and the Philippines (1899-1902), Université du New Hampshire, (lire en ligne) (mémoire, Master of Arts).

- (en) David J. Silbey, A War of Frontier and Empire : The Philippine-American War, 1899-1902, New-York, Hill and Wang, , 1re éd., 254 p. (ISBN 978-0-8090-7187-6).

- (en) Spencer C. Tucker (dir.), The Encyclopedia of the Spanish-American and Philippine-American Wars : A Political, Social, and Military History, ABC-CLIO, , 993 p. (ISBN 978-1-85109-951-1).