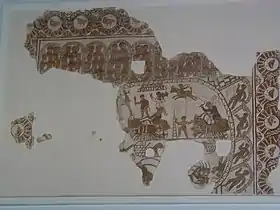

Mosaïque du cirque de Gafsa

La mosaïque du cirque de Gafsa est une mosaïque romaine datée de l'Antiquité tardive et découverte à Gafsa, dans l'actuelle Tunisie.

| Mosaïque du cirque de Gafsa | |

| |

| Type | Mosaïque |

|---|---|

| Dimensions | 3,40 m × 4,70 m[B 1] ; 3,45 m × 4,90 m[E 1]. |

| Période | VIe siècle |

| Culture | Rome antique |

| Lieu de découverte | Gafsa |

| Conservation | Musée national du Bardo |

| Signe particulier | Inv. A. 19 |

L’œuvre, découverte à Gafsa en 1888 dans des circonstances guère explicitées dans les sources, est désormais conservée au musée national du Bardo.

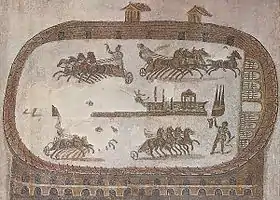

La mosaïque représente une course de chevaux et outre le spectacle présent sur la piste figure des spectateurs représentés de façon stylisée. Cette représentation de spectateurs fait de la mosaïque découverte à Gafsa une œuvre exceptionnelle.

Elle constitue en outre selon Mohamed Yacoub « l'exemplaire le plus tardif d'une importante série de pavements africains inspirés par le monde du cirque ».

Histoire et localisation

La mosaïque fait partie des pièces importantes exposées au musée, par la thématique de présentation des jeux du cirque.

Histoire antique

La ville de Gafsa occupe le site de l'ancienne Capsa, à 130 km de l'actuelle Gabès, antique Tacape[I 1], « lieu stratégique remarquable »[K 1] : fondée selon la tradition par Hercule[J 1] libyque[M 1], grande ville dès le IIe siècle av. J.-C., conquise par Jugurtha, elle est détruite par Marius en 108 av. J.-C.[J 2], en 107 av. J.-C.[M 1] ou en 106 av. J.-C.. La population est tuée ou réduite en esclavage[M 1]. Reconstruite, elle devient une étape de la route de Tacape à Ammaedara[J 3]. Au IIe siècle la cité est dirigée par deux suffètes[M 2]. Elle accède au statut de municipe sous Trajan puis colonie[I 1] à une date ultérieure non connue mais sous le règne de Gallien au plus tard selon Mustapha Khanoussi[M 3]. La date de ce statut est peut-être liée à Sévère Alexandre selon l'épithète donnée à un édifice thermal[M 4]. Au Bas-Empire des jeux sont donnés pour Probus[K 1]. Une inscription datée de la fin du IVe siècle, peu avant la conquête vandale, évoque des travaux d'envergure dans des thermes, témoignant selon Claude Lepelley de la « permanence des plaisirs et de la vie urbaine »[M 5].

La ville demeure importante ultérieurement, « une des capitales de la Byzacène »[K 1] . Elle est dotée d'une citadelle à l'époque byzantine[J 4] par Solomon vers 540 et est appelée plus tard Justiniana[K 1].

Les vestiges archéologiques romains sont peu nombreux dans la ville actuelle[I 1].

La mosaïque est « une présentation tardive des jeux du cirque »[B 1] car elle date du VIe siècle[C 1] - [F 1] - [G 1]. L’œuvre fait partie des « productions africaines les plus tardives »[F 1]. Selon Jean-Claude Golvin elle est datable du IVe siècle[H 1].

Redécouverte

La mosaïque est découverte en 1888[B 1] au mois d'octobre[L 1]. Antoine Héron de Villefosse est prévenu le 19 février 1889[L 2]. La découverte a été réalisée par le commandant Privat, du 4e régiment de tirailleurs actif dans les découvertes archéologiques de Sousse[L 1], comme les mosaïques de la maison de Sorothus.

Le détail des circonstances de la découverte, qualifiée de « assez délabrée, mais curieuse par la scène représentée et par la naïveté du dessin », ne figure pas dans le compte rendu de la découverte[L 3].

Description

Composition

La mosaïque est en grande partie dégradée[B 1], et représente à la fois l'édifice et le spectacle qui s'y déroule[H 1] : est conservée à peine la moitié de la représentation de la piste et une partie de la spina[B 1]. Sur les quatre chars appartenant aux factions, seuls en sont conservés deux.

Il y a une perspective mais uniquement frontale, contrairement à la vision aérienne de la mosaïque du cirque de Carthage[F 2]. La scène est celle qui serait perçue par un spectateur installé sur la spina de l'édifice[F 3]. Les couleurs utilisées vont dans le sens d'un « colorisme abstrait »[F 1].

La scène représentée est la scène finale de la course, « moment le plus crucial et le plus exaltant de la compétition » à l'instar de d'autres mosaïques du cirque[G 2].

Description des spectateurs

La représentation des spectateurs a marqué les découvreurs. Les spectateurs, aux « têtes serrées et attentives », assistent au spectacle[L 4].

Les différents personnages sont juxtaposés et sans perspective, représentés sans naturalisme : les corps sont « trapus et mal proportionnés ». Cette « méconnaissance totale de l'anatomie » trahit sa datation tardive[F 1].

Description de l'édifice

.jpg.webp)

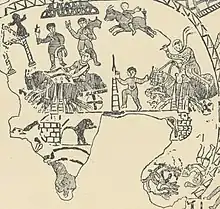

La mosaïque représente le long côté d'un cirque romain muni d'un portique à arcades[C 1]. La partie supérieure de la mosaïque évoque la cavea[H 1] avec les colonnes et les arcs[H 2]. Les arcades en plein cintre sont pourvues de colonnes torses[F 3]. Le mosaïste s'est inspiré du cirque de Rome pour refléter la générosité du donateur des jeux[F 4].

L'artiste a représenté les têtes des spectateurs qui s'entassent, entre les arcades des gradins de l'édifice[B 1]. Cette représentation du public est « exceptionnelle »[H 2]. Les spectateurs sont alignés et ont un « aspect stéréotypé et au regard inexpressif »[F 3]. Ces personnages sont normalement mus par « une passion partisane » pour une des factions en lice, et la façon dont ils sont représentés n'est pas cohérente avec l'agitation qui régnait dans les cirques lors des courses[F 5].

La spina du cirque

Au milieu de la piste on reconnaît le socle de la spina autour duquel tournent les chars concurrents[C 1]. Le plus important selon les mosaïstes était la représentation de la scène de course[G 3]. L'artiste a représenté des scènes générales et n'a pas représenté un événement particulier. Les manœuvres effectuées par les quadriges sont courantes[G 2].

La piste est divisée en deux par la spina, représentée de manière schématique : les bornes sont également tracées de façon maladroite, et au milieu se trouve un obélisque pourvu de lignes horizontales. Une statue d'athlète est présente non loin de l'obélisque. Sur la partie inférieure de la spina, mal conservée, se trouvent une panthère et un autre animal, peut-être un cerf[F 5].

Sur l'arène on observe également un petit édicule à fronton, muni au-dessus d'une statue de Victoire et ce qui ressemble à une estrade, peut-être une « tribune amovible pour les juges de la course », que l'on trouve uniquement sur cette oeuvre[F 6].

Sur la piste, on trouve quatre loges (carceres[H 1]) à droite avec, à leurs entrées, quatre personnages en bronze : ces personnages sont des statues d'athlètes[F 5], la place de ces statues était normalement au-dessus de ces carceres[C 1]. Les personnages sont asexués. Les carceres sont dessinées de manière maladroite : les colonnes n'ont pas la même taille, et les arcs ne sont pas similaires[F 5]. Chacune des quatre factions du cirque peut disposer d'une des carceres[H 1].

La compétition

La scène de la course représente la phase finale de la compétition[E 1], « la plus excitante »[F 7], entre quatre quadriges aux couleurs des factions : les factions en lice sont les Bleus et les Verts[F 8]. Deux chars sont conservés ; les auriges sont vêtus d'une tunique à manches longues et d'une écharpe, et portent un casque, ils tiennent les rênes de leurs chevaux par la main[F 8]. Le juge au milieu de la piste porte une serviette blanche et s'apprête à remettre la palme de la victoire tandis qu'un musicien joue la fanfare : ce musicien porte une outre gonflée sur l'épaule et des tubes d'osier[F 8].

Le vainqueur est l'équipe des Verts et il freine son char[C 1], « buste incliné vers l'arrière ». Le vainqueur se tourne vers les spectateurs, mais le regard est sans expression et est soulignée « l'absence de véhémence dans l'action »[F 8]. Le cocher vainqueur est le buste penché vers l'arrière et les jambes pliées, il manœuvre les rênes pour arrêter ses chevaux tout en surveillant le quadrige juste derrière[G 2]. Les chevaux de cet attelage sont au « galop allongé » mais les chevaux ne sont pas représentés selon les canons esthétiques ne correspondant pas au déroulé de la course ; leur dos devrait être courbe or il est représenté de façon horizontale. Les pattes sont représentées selon une « perspective étagée » anormale et le ventre ou les queues des chevaux sont également représentés de façon anormale[G 4].

La seconde équipe est représentée en plein élan, l'aurige a le corps penché en avant et fait claquer son fouet, « effort vain pour rattraper le quadrige précédent »[F 8]. L'attelage a juste contourné la meta et tente d'accélérer[G 5]. La représentation de cet attelage est également maladroite tant pour les chevaux que pour les rênes de l'aurige[G 6].

L'artiste a fait des « erreurs grossières de dessin et de perspective », le char est représenté de manière fantaisiste[F 9]. Les deux autres équipes sont fragmentaires : on a conservé l'avant-train du troisième char, qui semble chuter, accident fréquent dans les courses de cirques. La représentation de la dernière équipe est à peu près perdue[F 9]. Les auriges conservés se présentent de 3/4 avec cependant leur visage de face[G 7].

Les employés du cirque

Dans le reste de l'arène, divers employés du cirque sont présents : les sparsores qui aspergent d'eau les chevaux et les chars[G 8], et les propulsores qui activent le train des attelages[C 1] - [F 9]. Le propulsor est quasiment debout sur son cheval et encourage le concurrent en seconde position. Les sparsores sont figurés selon un schéma classique dans les mosaïques de cirque et la représentation est liée à la perspective adoptée, « en éventail »[G 5]. Certains détails et le style trahissent le lieu et la date de la mosaïque[G 5]. Le propulsor qui est sur un cheval est figuré de face et a une tête disproportionnée et un « corps trapu »[G 7].

Deux personnages sortent d'une estrade, peut-être un juge et un musicien comme dans d'autres mosaïques, ainsi la mosaïque de Piazza Armerina ou dans la mosaïque du cirque de Lyon[G 9]. Un des deux porte une mappa, serviette blanche, et une palme ; cependant le deuxième n'est pas muni de trompette mais d'un instrument constitué d'une peau de chèvre et de quatre tubes, un tibia. Cet instrument tout comme le joueur sont peu représentés car méprisés[G 10]. L'auteur de la mosaïque a décidé de représenter cette cornemuse comme « note personnelle »[G 11].

Les sparsores sont situés l'un à l'extrémité gauche de la spina et un autre dans le registre inférieur droit. Cependant ces personnages ne sont pas munis d'amphores coniques mais une cortina de couleur rouge et noire. Un des deux sparsor a laissé tomber sa cortina qui est par terre et laisse échapper de l'eau[G 8].

Les vêtements des personnages sont tous les mêmes, sauf pour un sparsor, de couleur différente, une « tunique courte, fendue à l'avant, à manches longues » dont l'encolure est un col rond sauf une personne dont le vêtement a un col triangulaire qui se développe au Bas-Empire et présent dans un valet de chasse de la célèbre mosaïque du seigneur Julius. Ce type de vếtement se développe surtout aux Ve siècle et VIe siècle[G 12]. Le vêtement présent sur la mosaïque est présent sur d'autres œuvres datées du VIe siècle[G 13]. Certains personnages portent une genouillère ou un foulard autour du cou[G 14].

L'absence de toge est soulignée, alors que ce vêtement est présent sur la mosaïque de Piazza Armerina. Les auriges n'ont pas non plus le corset et la large ceinture habituelle sur les mosaïques, et sont jambes nues. Ils tiennent de la seule main gauche les rênes[G 15].

Interprétation

Les mosaïques représentant les cirques sont fondamentales pour l'étude de ce type d'édifice[1] peu conservé.

Représentation de scènes de cirque par mosaïque

La province d'Afrique est celle de l'Empire qui a livré le plus de représentations en mosaïques de courses de chars[G 1].

Ces représentations ont souvent été considérées comme une imitation du Circus Maximus[G 1]. Les représentations de ce qui était considéré comme cet édifice sont diverses et les mosaïstes étaient désireux de représenter plus l'ambiance que de restituer un édifice réel qui est figuré « tout à fait indéfini et idéal »[G 16]. Les mosaïques du cirque comme celles de Piazza Armerina, Barcelone ou Gérone, datées des IIIe siècle et IVe siècle, présentent quant à elles des scènes avec dynamisme[G 7].

La mosaïque du cirque de Gafsa se caractère par un « caractère proprement africain » du fait du style et des conventions utilisées appartenant à « courant artistique populaire » reprenant des éléments de la « tradition formelle préromaine »[G 15].

La représentation n'est pas réaliste : les chars sont pourvus d'une plate-forme triangulaire et tiennent sur la roue. Ils se présentent d'« une manière fantaisiste et naïve »[G 17]. Le mosaïste a désiré figurer tous les éléments du char mais en perdant tout réalisme, ce qui accuse une œuvre de l'Antiquité tardive, comme l'auteur de la mosaïque de l'Ecclesia Mater qui utilise « une perspective particulièrement irréelle »[G 18].

Les personnages sont figurés de façon frontale. La scène est figurée avec un « manque de véhémence et de vitalité »[G 7].

Témoignage de la continuation de l'évergétisme

Les courses sont le lieu de rassemblements par affinités, et les équipes sont affiliées à des groupes sociaux. Les jeux sont payés par de riches citoyens, les évergètes, et organisées par les factions[C 2]. Elles possèdent en outre un symbole astral, et à chaque faction est liée une saison[E 1].

Le caractère local transparaît dans l'instrument utilisé par le musicien, une cornemuse est substituée à une trompette traditionnelle, la représentation de l'estrade et le choix du vainqueur, correspondant à l'équipe qui avait la faveur du commanditaire de l’œuvre[F 10].

La mosaïque témoigne du maintien de ces traditions des jeux alors que la cité était entrée dans une phase de décadence tant dans son bâti que dans ses institutions[B 1]. Elle avait un but commémoratif, rappeler la générosité d'un donateur[C 2], un magistrat[G 19].

Témoignage tardif d'une passion romaine

L’œuvre représente les jeux du cirque[B 1] mais est d'« une exécution maladroite »[E 1]. Le style est « schématique et naïf »[G 7]. Cette maladresse est peut-être le signe d'une perturbation dans la circulation des artistes et d'une exécution locale. Le style naïf se rapproche des dalles funéraires chrétiennes des Ve siècle et VIe siècle[F 9]. Le style de la mosaïque du cirque de Gafsa est proche de celui des « mosaïques africaines les plus tardives »[G 15].

Les chars sont de profil mais le mosaïste, « dont les faibles talents sont évidents », a fait des erreurs tant dans le dessin que pour la perspective utilisée[G 18].

La représentation, réalisée dans « un style linéariste et abstrait »[C 1] est tardive et date de l'époque byzantine et la christianisation de la contrée. Il n'y a aucune ombre ou ligne et les personnages sont représentés sans perspective[G 20]. Les représentations sont similaires aux représentations présentes sur les mosaïques chrétiennes de Tabarka ainsi que sur les stèles numides du IIe siècle[G 21]. Les corps des personnages sont présentés sans volume, les mosaïstes exprimant ainsi « aucun attrait pour la forme de la tradition antique héritée de l'hellénisme »[G 22]. Les mains sont grandes et les visages portent des yeux « au regard vague et extatique »[G 22].

La mosaïque est de même style que d'autres œuvres africaines du Ve siècle et VIe siècle en ignorant l'anatomie, la perspective et le « linéarisme abstrait »[G 23].

Les motifs se chevauchent parfois, du fait d'une maladresse du mosaïste[G 24].

Elle est un témoignage de l'« engouement pour les courses du cirque »[K 1] de la population en dépit de la réprobation des institutions ecclésiastiques[B 1]. C'est un témoignage de cette passion qui dure depuis le IIe siècle[E 1] et est sur le point de s'éteindre sous la pression des institutions ecclésiastiques. C'est aussi le témoignage du maintien du « mode de vie des cités romanisées »[K 1].

Aucun cirque n'a été identifié à Gafsa, et peut-être que les jeux se déroulaient dans « des édifices improvisés se réduisant, le plus souvent, à une spina rudimentaire ». Le mosaïste a représenté le cirque de Rome car les statues d'athlètes, les quadrupèdes, et plus encore le temple de Venus Murcia sont caractéristiques de cet édifice ; cependant cette représentation n'est pas fidèle et les détails sont incongrus. L'artiste souhaite faire part de l'ambiance dans ces lieux[F 4]. La mosaïque regroupe des éléments que l'on retrouve dans nombre de représentations de jeux du cirque[F 9].

Notes et références

- Beschaouch 2001, p. 106.

- Histoire générale de la Tunisie. Tome I. L'Antiquité

- Slim et al. 2003, p. 317.

- Le Musée du Bardo : les départements antiques

- Yacoub 1993, p. 124.

- Yacoub 1993, p. 125.

- Le musée du Bardo

- La Tunisie antique

- Slim et Fauqué 2001, p. 182.

- Splendeurs des mosaïques de Tunisie

- Yacoub 1995, p. 305.

- Yacoub 1995, p. 305-306.

- Yacoub 1995, p. 306.

- Yacoub 1995, p. 309.

- Yacoub 1995, p. 307.

- Yacoub 1995, p. 307-308.

- Yacoub 1995, p. 309-310.

- Yacoub 1995, p. 310.

- Yacoub 1995, p. 311.

- Yacoub 1995, p. 310-311.

- Les aspects particuliers de la scène de course dans la mosaïque de cirque de Gafsa

- Yacoub 1981, p. 495.

- Yacoub 1981, p. 499.

- Yacoub 1981, p. 497-498.

- Yacoub 1981, p. 508.

- Yacoub 1981, p. 500.

- Yacoub 1981, p. 508-509.

- Yacoub 1981, p. 509.

- Yacoub 1981, p. 502.

- Yacoub 1981, p. 500-501.

- Yacoub 1981, p. 501.

- Yacoub 1981, p. 501-502.

- Yacoub 1981, p. 503-504.

- Yacoub 1981, p. 504.

- Yacoub 1981, p. 504-505.

- Yacoub 1981, p. 505.

- Yacoub 1981, p. 497.

- Yacoub 1981, p. 506-507.

- Yacoub 1981, p. 507.

- Yacoub 1981, p. 498.

- Yacoub 1981, p. 505-506.

- Yacoub 1981, p. 509-510.

- Yacoub 1981, p. 510.

- Yacoub 1981, p. 510-511.

- Yacoub 1981, p. 506.

- Le stade et le cirque antiques : sport et courses de chevaux dans le monde gréco-romain

- Golvin 2012, p. 85.

- Golvin 2012, p. 86.

- Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique

- Lipinski 1992, p. 183.

- La Tunisie du sud : sites et monuments

- Mrabet 2004, p. 20-21.

- Mrabet 2004, p. 21.

- Mrabet 2004, p. 21-22.

- Mrabet 2004, p. 22.

- Capsa

- Note sur des découvertes faites à Gabès et à Gafsa (Tunisie)

- Héron de Villefosse 1889, p. 211.

- Héron de Villefosse 1889, p. 208-209.

- Héron de Villefosse 1889, p. 210.

- Héron de Villefosse 1889, p. 210-211.

- Note sur la date de promotion de Capsa (Gafsa, en Tunisie) au rang de colonie romaine (Note d'information)

- Khanoussi 2010, p. 1009.

- Khanoussi 2010, p. 1014.

- Khanoussi 2010, p. 1015-1016.

- Khanoussi 2010, p. 1019-1020.

- Khanoussi 2010, p. 1016-1018.

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages généraux

- Aïcha Ben Abed-Ben Khedher, Le musée du Bardo : une visite guidée, Tunis, Cérès, , 76 p. (ISBN 978-9973-700-83-4)

- Azedine Beschaouch, La légende de Carthage, Paris, Gallimard, , 176 p. (ISBN 2-07-053212-7).

- (en) Katherine Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa : Studies in Iconography and Patronage, Oxford, Clarendon Press, , 303 p. (ISBN 978-0-19-813217-2).

- Mongi Ennaïfer, « Le thème des chevaux vainqueurs à travers la série des mosaïques africaines », MEFR, vol. 95-2, , p. 817-858 (lire en ligne, consulté le )

- Fabricia Fauquet, Le cirque romain. Essai de théorisation de sa forme et de ses fonctions, , 534 p. (lire en ligne)

- Paul Gauckler, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique, II : Afrique Proconsulaire (Tunisie), Paris, .

- Jean-Claude Golvin, Le stade et le cirque antiques : sport et courses de chevaux dans le monde gréco-romain, Lacapelle-Marival, Archéologie Nouvelle, , 137 p. (ISBN 978-2-9533973-7-6).

.

. - M'hamed Hassine Fantar, Samir Ouanallah et Abdelaziz Daoulatli, Le Bardo, la grande histoire de la Tunisie : musée, sites et monuments, Tunis, Alif, (ISBN 978-9938-9581-1-9).

- Antoine Héron de Villefosse, « Note sur des découvertes faites à Gabès et à Gafsa (Tunisie) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 33-3, , p. 208-211 (lire en ligne, consulté le ).

- Edward Lipinski, Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Brepols, (ISBN 2-503-50033-1).

.

. - Abdellatif Mrabet, La Tunisie du sud : sites et monuments, Ministère de la culture de la jeunesse et des loisirs/Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, (ISBN 9973-954-02-5).

.

. - Hédi Slim, Ammar Mahjoubi, Khaled Belkhodja et Abdelmajid Ennabli, Histoire générale de la Tunisie, vol. I : L'Antiquité, Paris, Maisonneuve et Larose, (ISBN 978-2-7068-1695-6).

.

. - Hédi Slim et Nicolas Fauqué, La Tunisie antique : de Hannibal à saint Augustin, Paris, Mengès, , 259 p. (ISBN 978-2-85620-421-4).

.

. - Mohamed Yacoub, Le Musée du Bardo : départements antiques, Tunis, Agence nationale du patrimoine, , 294 p. (ISBN 978-9973-917-12-6).

.

. - Mohamed Yacoub, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, Tunis, Agence nationale du patrimoine, , 421 p. (ISBN 9973-917-23-5).

.

.

Travaux sur la mosaïque ou la ville

- Mustapha Khanoussi, « Note sur la date de promotion de Capsa (Gafsa, en Tunisie) au rang de colonie romaine (Note d'information) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 154-3, , p. 1009-1020 (lire en ligne, consulté le ).

- Pol Trousset, « Capsa », Encyclopédie berbère, vol. 12, , p. 1757-1760 (lire en ligne).

- Mohamed Yacoub, « Les aspects particuliers de la scène de course dans la mosaïque de cirque de Gafsa », Les Cahiers de Tunisie, vol. 29/117-118, , p. 495-516