Milice canadienne (Nouvelle-France)

La milice canadienne, à l'époque de la Nouvelle-France, était une milice civile qui incluait tout habitant âgé entre 16 et 60 ans commandée par un capitaine de milice, obligatoire dans chaque paroisse pour la protection de la colonie. Chaque habitant devait avoir son fusil, de la poudre, des munitions en quantité suffisante et être toujours prêt à réagir en cas d'attaque ennemie ou partir en campagne.

Milice canadienne sous le Régime français en Nouvelle-France

Au début de la colonisation française des Amériques, la Nouvelle-France dut faire face à la menace incarnée par les tribus iroquoises, particulièrement près de Montréal et Trois-Rivières[1]. Dans ce contexte, la dépendance de la Nouvelle-France vis-à-vis des soldats de la métropole, dont le nombre était insuffisant et la venue irrégulière, rendait nécessaire de former un groupe de défense armée formé localement, à l'aide des habitants de la colonie[2].

Établie de facto en 1649, la milice canadienne est officiellement instituée en Nouvelle-France par Louis XIV en 1669. Tout habitant âgé entre 16 et 60 ans est de fait un milicien et la mobilisation ne requiert aucun décret. Chaque homme doit avoir son fusil, de la poudre, des munitions en quantité suffisante et être prêt à partir en campagne[3]. On comptait au moins une compagnie de milice pour chaque paroisse, chacune comptant de 50 à 80 hommes. Chaque compagnie était dirigée par un capitaine de milice assisté d'un lieutenant et d'un enseigne. Des sous-officiers viennent généralement compléter les rangs. Les officiers de milice sont normalement élus par cooptation. Le choix est ensuite entériné par le gouverneur. Le capitaine de milice se distinguait par le fait qu'il portait un hausse-col doré et une épée. Outre ses fonctions militaires, le capitaine de milice pouvait aussi, à l'occasion, jouer le rôle d'auxiliaire de justice en réglant de petits litiges et il voyait à l'entretien de la voirie. Durant la guerre de la Conquête, il s'occupe également de délivrer des billets aux soldats français pour qu'ils puissent loger chez les habitants de la paroisse. Il détenait aussi du gouverneur de la Nouvelle-France le pouvoir d'appliquer les directives des autorités centrales.

En Nouvelle-France, le capitaine de milice est généralement un des principaux habitants de la paroisse. Il détient plus de biens mobiliers et immobiliers que le paysan moyen.

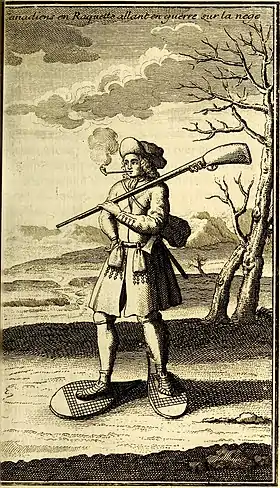

En temps de paix, les membres des compagnies de milice s'entraînaient une fois par mois, les dimanches et les jours fériés. Ils devaient alors se procurer une arme par eux-mêmes. En temps de guerre toutefois, des armes étaient prêtées pour la durée du conflit à ceux qui n'en possédaient point. Les compagnies de milice ont emprunté plusieurs de leurs habitudes aux peuples amérindiens. N'ayant pas d'uniforme fourni, ils portaient une ceinture fléchée aux hanches et des raquettes aux pieds. Excellant à la guerre d'escarmouche en forêt, contrairement aux soldats français habitués au combat ordonné, ils sont reconnus pour leur courage et leur audace par les autorités de la colonie[4].

Milice canadienne sous le Régime anglais

À la suite de la Conquête de 1759-1760, la Nouvelle-France devient une colonie britannique, sous le nom de Province of Quebec. En 1760 la milice a temporairement cessé d'exister. En 1759, Dans la région de Québec, les miliciens sont désarmés et prononcent le Serment de neutralité et de fidélité au roi d’Angleterre, (ne pas confondre avec le Serment du Test), avant de retourner vivre sur leur terres, ou ce qui en restait, avec leur famille. À cette époque, 85% de la population vit en dehors des villes. Il ne reste plus que quelques armes à feu par paroisse, entre 5 et 15 selon les villages, qui sont accordées aux anciens capitaines, assermentés par les autorités britanniques comme officiers porte-parole auprès des villageois, au curé et à quelque notables pour la sécurité dans la paroisse.

Après la bataille de Sainte-Foy, et le siège de Québec (1760), l'arrivée des renforts maritimes de la Royal Navy, une escadre venue d’Angleterre commandé par le capitaine Robert Swanton (en), atteint Québec le . Grâce aux préparations prises par Alexander Colville basé à Halifax et qui était le doyen des officiers de marine en Amérique du Nord, cinq vaisseaux de ligne sont postés sur le Saint-Laurent dès le . Des médicaments, des uniformes neuves, de la nourriture remettront sur pieds la garnison de Québec qui sont renforcées par des nouvelles troupes. Murray leva l'ancre avec quelque vaisseaux ayant un faible tirant d'eau et devancé par un petit Navire amiral, le True Britton (20 canons), le pour remonter le fleuve à partir de Québec vers Montréal accompagnés de 2 groupes d’infanteries; un sur la rive sud du fleuve, commandé par le lieutenant-colonel William Howe et un groupe sur la rive nord commandé par le lieutenant-colonel Ralph Burton afin de désarmer le reste des miliciens et obtenir le serment de neutralité et de fidélité au roi d’Angleterre[5]. Après la capitulation de Montréal le , des troupes anglaises parcoururent les paroisses environnantes pour compléter le désarmement[6].

Rébellion de Pontiac

Durant la rébellion de Pontiac, quelque miliciens reprendront les armes sous le commandement de John Montresor, pour fortifier la région du portage du Niagara, sans enthousiasme pour aller contre leur anciens alliés indiens, et afin d'éviter des représailles envers le canadiens qui pratiquent une résistance passive. Contrarié, Jeffery Amherst menace d'imposer une conscription partielle afin de forcer les canadiens à combattre pour les anglais; les canadiens refusent et Amherst menace alors de retirer toutes les armes autorisées dans chaque paroisses en représailles ; il réalise qu'il n'obtiendra pas la collaboration des habitants de l'ancienne Nouvelle-France et il se ravise par crainte que les canadiens fournissent des armes et des munitions aux indiens.

Révolution américaine

Très active pendant la Révolution américaine qui mena à l'Invasion du Canada par les partisans de l'indépendance des 13 colonies, la milice canadienne joua toutefois un rôle plus effacé durant les rébellions de 1837-1838. Ce n'est pas étranger au fait que les compagnies de milice étaient le sujet de plusieurs débats politiques et sociaux, des propositions de réformes apparaissant dès 1826. La milice dut toutefois faire face aux agressions des Volonteers, des troupes paramilitaires critiquant les décisions de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada et du Parti canadien, devenu le Parti patriote et largement financé par la caisse militaire du gouverneur britannique.

En outre, la démission massive des juges de paix en 1837 amène les capitaines de milice à jouer un nouveau rôle. Ils sont en effet appelés à remplacer les juges démissionnaires.

« Le phénomène se répand à cause du symbolisme de l'acte: le juge de paix représente les institutions britanniques où la corruption n'est plus à prouver, tandis que le capitaine de milice incarne la notion de justice populaire qui est bien développée dans la mentalité canadienne-française[7]. »

Références

- compagnonsnouvellefrance.ca

- axl.cefan.ulaval.ca

- Les armes à feu en Nouvelle-France, Russel Bouchard 1999, Septentrion, Sillery, p. 61

- Karine Légaré. «L'organisation militaire au Canada : milice et troupes régulières?», La Société du patrimoine et d'histoire de la Côte-de-Beaupré.

- All Canada in the Hands of the British: General Jeffery Amherst and the 1760 Campaign to Conquer New France (Anglais) 2014 de Douglas R. Cubbison (Author) p. 68-69

- Lendemains de conquête. de Lionel Groulx (Auteur) p. 57-58

- Éric Fortin. «La milice canadienne à l'époque des Rébellions», Les Patriotes de 1837@1838, 20 mai 2000.