Lexique de l'orgue

Le lexique de l'orgue présente les termes et expressions en usage dans le monde de l'orgue : éléments de l'instruments, termes techniques de la facture d'orgue, jeux les plus typiques.

A

Panneau des abrégés

- Abrégé : Articulation permettant de transmettre un mouvement latéralement sans augmenter l’effort d’abaissement de la touche.

- Accord : Action de mettre les tuyaux à leur ton avec le diapason.

- Accouplement : Mécanisme permettant le fonctionnement simultané de plusieurs claviers, ce qui donne la possibilité de faire entendre les jeux d’un clavier alors que l’on joue sur un autre.

- Anche : Languette qui produit le son dans les jeux d'anches.

- Anches : Ensemble de jeux où le son est produit par une anche. Le tuyau sert d’élément résonateur.

- Appel : mécanisme permettant de simplifier certaines actions de l'organiste par l'enclenchement d'une pédale, cuillère, piston ou champignon, par exemple : appel d'anches, appel de tutti.

- Aveugler : Obturer une fuite d’air. Suivant l’endroit on utilise de la soudure à l’étain, de la poix, de la pâte de bois ou de la peau.

B

- Balancier : mécanisme propre à l'orgue à traction mécanique permettant, grâce à un contrepoids ayant deux positions stables, d'éviter les positions intermédiaires et de forcer la position ouverte ou fermée, soit pour le tirage des jeux, soit pour les tirasses et les accouplements.

- Banc : C’est là où s’assoit l’organiste pour jouer.

- Basse et Dessus : Sur des instruments de petite taille on trouve des jeux divisés en basse et dessus. La coupe est généralement au troisième ut. Le cornet est toujours un jeu de dessus.

- Basses : Ce sont les tuyaux les plus graves d’un jeu. Les basses d’un clavier sont les premières touches à gauche.

- Basson : Jeu d’anche doux, à pavillons coniques et à anche à larme.

- Batterie d’anches : Ensemble des jeux d’anches à tuyaux coniques de longueur normale (bombarde, trompette, clairon).

- Biseau : Pièce qui sépare le pied du corps du tuyau, elle fait partie de la bouche.

- Boîte expressive : Chambre contenant des tuyaux, munie d’un ensemble de volets mobiles qui peuvent être commandés de la console. Ce dispositif permet d’obtenir des effets de crescendo ou decrescendo.

- Bombarde : Jeu d’anche à corps conique d’une hauteur de 16 pieds et même de 32 pieds (contrebombarde). Peut aussi désigner le nom d’un clavier qui dans un grand instrument possède un tel jeu.

- Bouche (Hauteur de) : C’est la distance qui sépare la lèvre supérieure de la lèvre inférieure. Cette hauteur de bouche est très importante pour l’harmonisation du tuyau.

- Bouche : Ouverture d’un tuyau à la jonction du résonateur et du pied délimité par la lèvre supérieure et la lèvre inférieure.

- Bourdon : Jeu de fond bouché de l’orgue. Sa sonorité est très douce (il ne donne que les harmoniques impairs).

- Boursette : Pièce sacculiforme en matériau très souple (peau, parchemin, péga, chamoisine) permettant le mouvement de la traction dans la laye, sans que l'air puisse sortir.

- Buffet : Ouvrage de menuiserie (parfois immense) revêtant plus ou moins la forme d'une armoire, contenant tous les mécanismes et les tuyaux de l’instrument.

C

- Calotte : Manchon cylindrique fermé à une extrémité et qui sert à boucher les tuyaux de bourdon lorsque ceux-ci sont construits en métal. La calotte peut être soudée (fixe) ou amovible (coulissante) permettant l'accord du tuyau.

- Chalumeau : Jeu d’anche à corps raccourci, le tuyau se termine généralement en entonnoir. On le trouve surtout dans les orgues germaniques. Associé à la famille des hautbois.

- Champignon : Gros bouton-poussoir placé devant le pédalier que l’on actionne avec le pied. On l'appelle aussi « piston ».

- Chanoine : Nom donné à des tuyaux de façade, généralement des tuyaux de montre, qui servent uniquement de décoration et qui n’ont aucune fonction sonore. Ils sont souvent en métal, mais parfois factices, c'est-à-dire construits en bois et peint avec une peinture donnant un aspect métallisé.

- Chape : Planches de bois percées de trous où sont placés les pieds des tuyaux, constituant le plafond du sommier.

- Cheminée (à) : Se dit de jeux qui sont partiellement bouchés et surmontés d’un petit tube cylindrique appelé cheminée (bourdon à cheminée, flûte à cheminée, certaines régales).

- Clairon : Jeu d’anche similaire à la trompette, mais qui sonne à l’octave (4 pieds).

- Clarinette : Jeu d’anche (à partir du XIXe siècle) semblable au cromorne mais avec une taille beaucoup plus importante et très souvent une anche à larme (anche conique).

- Clavier : Ensemble de touches qui permettent de jouer l’orgue. Il comprend généralement 56 ou 61 touches et ses dimensions sont sensiblement les mêmes que celles d’un clavier de piano ou de clavecin. La norme actuelle est de 165 mm pour une octave, soit une largeur de touche de 23,57 mm.

- Coffre ou orgue-coffre : instrument se présentant comme coffre, afin d'être facilement transporté. Existant déjà à l'époque baroque, ce type d'instrument d'un clavier connaît un renouveau depuis les années 70 dans le but d'assurer le continuo.

Claviers du grand orgue de l'église Saint-Luc de Raon L'Etape

Claviers du grand orgue de l'église Saint-Luc de Raon L'Etape - Console : C’est le poste de commandement de l’orgue. Elle regroupe les claviers, le pédalier, les tirants de registres, les tirasses et accouplements. Si la console se trouve intégrée dans le soubassement du buffet principal, on dit qu’elle est « en fenêtre ». On la dit « retournée » lorsque l'organiste tourne le dos à l'orgue.

- Contrebasse : Jeu de 16 pieds ayant une forte intonation et placé à la pédale. Il peut s'agir d'un principal ou d'une flûte. Plus rarement il peut s'agir d'un gambe imitant la contrebasse d'orchestre.

- Cornement : Se dit quand, sans abaisser une touche du clavier, un tuyau parle. Il s'agit d'un dysfonctionnement : soupape ou vergette bloquée en position ouverte, parfois fuite.

- Cornet : Jeu composé généralement de 5 rangs de tuyaux (faisant donc sonner 5 tuyaux par note) et placé au-dessus du sommier par une pièce gravée propre reliée au sommier par des postages. C’est un des jeux les plus caractéristiques de l’orgue classique français.

- Corps d’un tuyau : Partie supérieure d’un tuyau.

- Coupe au ton : Manière de tailler le somment du corps des tuyaux à bouche pour éviter les ondes stationnaires provoquées par les encoches d’accordage .

- Cromorne : Jeu d’anche à la sonorité très particulière qui imite l’instrument de musique du même nom. Le corps des tuyaux est cylindrique et plus court que sa hauteur normale. Il est généralement placé au positif.

- Cuillère : Mécanisme que l’on actionne avec le pied. Sert à appeler un accouplement, une tirasse, un tremblant, un tutti ou un autre accessoire. Dans les instruments modernes, elles sont remplacées par des pistons, appelés champignons.

- Cymbale : Mixture qui, avec son complément, la fourniture, compose le plein-jeu de l'orgue classique français. La Cymbale est plus aiguë que la fourniture qu’elle complète en harmoniques et masque ses reprises.

D

Volets d'expression du Wanamaker Grand Court Organ, visibles à l'étage situé juste au-dessus du buffet.

- Dessus : Peut désigner les touches du haut du clavier à droite, mais aussi des jeux qui ne parlent que dans cette partie supérieure du clavier (Dessus de tierce, de trompette, de Flûte, etc.).

- Doublette : Jeu qui appartient à la famille des principaux, dont le tuyau le plus grave mesure 2 pieds de hauteur.

- Dulciana (ou Dulciane) : Jeu d’un diapason étroit, mais qui a peu de mordant et beaucoup de suavité. Peut aussi désigner un jeu d'anche au timbre doux.

E

- Écho : clavier de l'orgue permettant des effets d'éloignement, grâce à ses jeux doux (orgue classique français) ou à sa position dans l'instrument (XIXe - XXe s.).

- Éclisse : Planches minces recouvertes de peau. Elles forment les deux côtés des plis d'un soufflet.

- Embouchure : Pied du tuyau par où s’engouffre l’air.

- Équerre : Articulation permettant de transmettre un mouvement à angle droit.

- Étain : Principal métal pour la construction des tuyaux. Son pourcentage peut varier suivant la sonorité désirée entre 5 et 95 %.

- Étoffe : Mélange de plomb avec 15 à 20 % d’étain, utilisé pour la fabrication des tuyaux de certains jeux tels que bourdon, nasard ...

- Expression : système permettant de moduler le volume sonore produit par l'instrument, grâce à une boîte expressive.

F

- Façade : C’est l’ensemble de devant d’un buffet d’orgue. Elle est composée de boiserie et de tuyaux (dits de façade).

Tuyaux de façade, grand orgue de l'église Saint-Luc de Raon L'Etape

Tuyaux de façade, grand orgue de l'église Saint-Luc de Raon L'Etape - Facteur d'orgue : Nom donné à ceux qui exercent l’art de la construction des orgues (la « facture » d'orgue). On dit aussi « organier »

- Faux sommier : Appelé aussi « tamis ». Il est composé de planches trouées placées à environ 15 cm au-dessus du sommier. Sa fonction est de maintenir les tuyaux en position verticale.

- Fifre : Petite flûte aiguë, généralement en 1 pied, parfois en 2 pieds.

- Flageolet : Appelé depuis le XVIIIe siècle quarte de nasard. C’est le nom du jeu de flûte de 2 pieds.

- Flûte : Les flûtes forment dans l'orgue une famille de jeux à larges tailles. Un grand nombre de jeux compose cette famille : tous ceux qui portent le nom de « flûte » suivi d’un qualificatif (creuse, à biberon, traversière, allemande, d’amour, douce, octaviante, etc.) mais aussi les tierces, les nasards, les larigots. Elles diffèrent entre elles par leurs tailles, leurs formes, leurs hauteurs, etc.

- Fond (Jeu de) : Ensemble des jeux à bouche qui donnent la base sonore de l’orgue (son fondement). Les jeux de fond sont les principaux, les bourdons, les gambes et les flûtes de 32, 16, 8 et 4 pieds.

- Fond d’orgue : Réunion de tous les jeux de fond de l’orgue. Titre donné à des pièces musicales qui utilisent cette registration.

- Fourniture : Jeu d’orgue qui fait partie du plein-jeu, . Il est composé de 3 à 10 tuyaux par note appelés « rang » (fourniture 4 rangs). Son but est de « fournir » en harmoniques la sonorité des jeux de fond.

- Frein : cylindre en bois ou en métal placé en regard de la bouche de certains gros tuyaux de fond pour en améliorer la réponse à l'attaque. Plus le tuyau est long, plus la mise en vibration de la colonne d'air est lente à démarrer. Le frein permet dans certains cas de raccourcir notablement ce temps de réponse.

G

- Gambes : Famille de jeux à bouche de taille étroite. Au XIXe siècle, elles se développent et se trouvent en grand nombre dans les orgues romantiques et symphoniques. Les jeux de gambes portent des noms très divers : violon ou violone, salicional, violoncelle, viole de gambe, viole d’amour, dulciane, voix céleste et unda-maris.

- Gorge ou rigole : Cannelure sur laquelle vient battre l'anche. Il en existe de nombreuses variantes qui déterminent le timbre du jeu d’anche.

- Grand Jeu : Registration très brillante et éclatante qui fait appel à l'ensemble des bombardes, trompettes, clairons, et cromornes, auxquels il convient d'ajouter les cornets et les prestants. Nom donné à des pièces musicales qui utilisent ce mélange de jeux.

- Grand orgue : Désigne le plan sonore principal de l'orgue. Il correspond à un clavier qui porte le même nom. (1er ou 2e clavier suivant l'existence ou non d’un positif de dos).

- Gravure : Cloisonnement du sommier permettant d’envoyer l’air indépendamment pour la même note de chaque registre ouvert.

H

- Harmonisation : Consiste à donner à chaque tuyau une sonorité propre de sorte que l’instrument soit parfaitement équilibré en fonction de l’édifice, de l’écho, de la disposition, de la puissance, de la résonance. C’est un travail long et délicat plus important que la construction mécanique. C’est l’harmonisation qui donne l’âme à l’instrument. Ne pas confondre harmoniser et accorder.

- Hautbois : Jeu d’anche soliste. Il se trouve généralement au récit. Le corps du tuyau est cylindrique et surmonté d’un pavillon en forme d'entonnoir.

J

- Jalousies : Volets mobiles que l'on peut manier avec la pédale d'expression pour ouvrir ou fermer la boîte expressive.

- Jeu : On appelle Jeu dans un orgue, une rangée d’un certain nombre de tuyaux de la même espèce, posés sur un même registre. Chaque Jeu correspond à un tirant de registre. Le nombre de jeux détermine la taille d’un orgue. En France, on peut considérer qu’un orgue est petit lorsqu’il a moins de 15 jeux et qu’il est « gros » lorsqu’il a plus de 50 jeux.

- Jeux à bouche : Les jeux à bouche sont l'ensemble des jeux de l'orgue qui ne sont pas à anche, c'est-à-dire les jeux de fond, les mutations et les mixtures.

- Jeux de fond : voir Fond (Jeu de).

- Jeux d'anches : Les jeux d’anches les plus courants sont les contrebombarde, bombarde, trompette, clairon, chamade, contrebasson, basson, hautbois, chalumeau, douçaine, cromorne, voix Humaine, régale, ranquette, clarinette. Les jeux suivants sont plus rares : trombone, ophicléide, saqueboute, buccin, orlos.

L

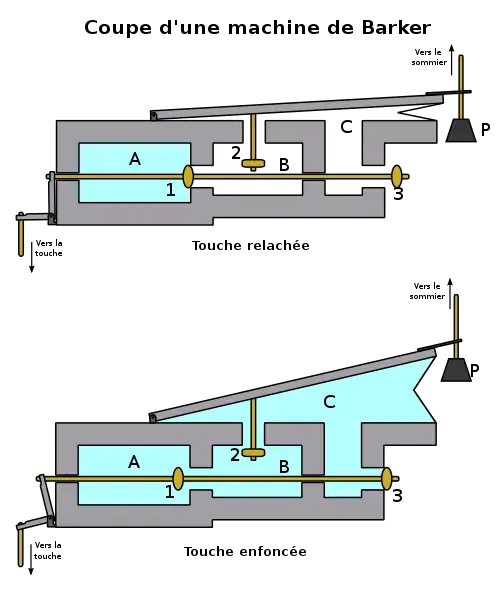

Coupe d'une machine Barker.

Tuyaux de montre en tourelle avec patine bronze sur la bouche.

- Languette : pièce en métal productrice du son, qui bat contre la rigole dans les jeux d'anche.

- Larigot : Jeu de mutation de la famille des Flûtes donnant une quinte. Son tuyau le plus grave mesure 1’1/3. Il sonne une octave au-dessus du Nasard.

- Laye : Partie inférieure du sommier de l’orgue, qui abrite les soupapes et emmagasine l’air que les porte-vents lui envoient de la soufflerie.

- Lumière : Ouverture située entre la lèvre inférieure et le biseau d’un tuyau à bouche. Espace par lequel passe l’air qui sort du pied du tuyau.

M

- Machine Barker : Mécanisme pneumatique destiné à alléger la dureté du clavier sur les orgues de grande taille.

- Mannequin : Dans l'atelier du facteur d'orgues, le mannequin est un dispositif permettant d'essayer les tuyaux. Il s'agit d'un petit sommier sur lequel on place les tuyaux qui sortent de l'atelier de tuyautage afin de les contrôler et leur donner une ébauche d'harmonisation. Aujourd'hui le mannequin est souvent associé à un analyseur de spectre sonore pour peaufiner l'homogénéité entre les tuyaux d'un même jeu.

- Marche : C’est l'ancien nom donné aux touches du clavier de pédale.

- Mécanique : Ensemble des éléments qui permettent de mettre en action soit les tuyaux, soit les registres dans le système traditionnel de construction.

- Mécanique foulante : Quand le clavier pousse la transmission vers les soupapes.

- Mécanique suspendue : Quand le clavier tire la transmission vers les soupapes.

- Mixtures : Elles désignent des compositions de plusieurs rangs de tuyaux de principaux qui ne font pas entendre le son fondamental mais des sons harmoniques d’octave, de quinte et quelquefois de tierce (voire de 7e, de 9e, au XXe siècle). L'ensemble de ces jeux (fourniture, cymbale, carillon, aliquote, etc.) avec leurs compléments graves (les fonds) forment le plein-jeu de l'orgue.

- Montre : Ce sont les tuyaux qui garnissent la façade du buffet. Certains de ces tuyaux peuvent être factices, servant seulement à la décoration, on les appelle « chanoines ».

- Mutations : Ensemble des jeux à bouche qui sont accordés sur des hauteurs harmoniques, donc en rapport de quintes, de tierces, etc. On distingue les mutations simples qui ne comportent qu’une seule rangée de tuyaux (tierce, nasard, larigot…) et les mutations composées qui sont un assemblage de plusieurs rangs inséparables qui parlent ensemble sur une même touche (cornet, sesquialtera, aliquote).

N

- Nasard : Jeu de mutation simple de la famille des flûtes de large taille de 2’2/3 qui entre dans la composition du jeu de tierce ou de cornet.

- Noyau : Pièce en étoffe ou en plomb qui assemble à la base d’un tuyau d’anche, le corps du résonateur, la gorge et l'anche.

O

- Octaviant : Se dit d’un tuyau qui parle une octave plus haut que sa fréquence propre.

- Oreilles : Petites lames de plomb que l’on soude des deux côtés de la bouche des tuyaux de bourdons et quelquefois des tuyaux ouverts.

P

Pédalier BDO 32 marches.

Principaux dans un buffet d'orgue.

- Partition : Faire la partition d’un orgue c’est répartir dans une octave les 12 demi-tons qui la composent. La partition se réalise sur le prestant. C’est elle qui définit le tempérament.

- Pédale : Autre nom du plan sonore correspondant au pédalier.

- Pédale d'expression : Dispositif en forme de cuillère ou de bascule que l'on abaisse ou remonte avec le pied pour ouvrir ou fermer les jalousies de la boîte expressive afin de jouer plus ou moins fort. Ce sont généralement les tuyaux du clavier de Récit qui sont enfermés dans une boîte expressive. Dans l'orgue de théâtre, tous les claviers sont expressifs, et le contrôle de la nuance particulièrement précis grâce à un système différent de l'orgue classique.

- Pédalier : clavier posé sur le sol, sous le banc, que l’on joue avec les pieds.

- Pied : unité théorique de mesure traditionnelle standard de la facture d’orgue. Pour calculer cette longueur, chaque facteur a ses propres « recettes » suivant son outillage et son expérience pour calculer son pied (entre mode de vibration et vitesse de la colonne d'air, longueur, forme, diamètre, matière et épaisseur du tuyau). Un pied acoustique vaut actuellement 324 millimètres (à ne pas confondre avec les autres pieds). Un tuyau d'un pied doit donner la note do4 à 523,251 Hz. La tessiture d'un jeu est donnée par la longueur en pieds de son ut grave, en puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32 voire très rarement 64 pieds) ou une fraction entière de ces dernières pour les jeux de mutations

- Piston : synonyme de champignon.

- Plate-face : Partie du buffet d’orgue qui désigne un compartiment de la façade où les tuyaux sont alignés de façon rectiligne.

- Plein-jeu : C’est le mélange de jeux le plus caractéristique de l’orgue. Le plein-jeu, c’est le mélange de tous les jeux de fond et des doublettes avec les fournitures et les cymbales. On nomme aussi plein-jeu, le registre sur lequel la fourniture et la cymbale sont réunies.

- Point de bourdon : Harmonisation parfaite d’une trompette 8’ à laquelle l’ajout du Bourdon 8’ ne produit aucun changement audible.

- Portatif : Orgue que l'on joue posé sur la cuisse, une main jouant, l'autre actionnant le soufflet.

- Porte-vent : Conduit par lequel le vent est amené de la soufflerie aux sommiers. Ils sont généralement en bois.

- Positif : Désigne un petit instrument qui est plus important que le portatif et qui demande à être posé sur une table - souvent confondu avec l'orgue-coffre. Désigne aussi le buffet d’orgue plus petit que le grand buffet et qui est placé en avant de ce dernier. Désigne également le clavier qui correspond à ce plan sonore.

- Positif de dos : Se dit du buffet de positif quand celui-ci est placé dans le dos de l'organiste.

- Postage : Canalisation, généralement en plomb ou en étain, conduisant l’air à un tuyau individuel (il y a nécessairement un postage par tuyau) qui n'est pas posé sur le sommier. Les tuyaux alimentés par les postages (généralement montres, chamades et cornets) sont dits « postés ».

- Pression : La pression de l’air qui doit alimenter les tuyaux est obtenue par des poids posés sur les soufflets ou sur les réservoirs. La pression d’un orgue se mesure en millimètre d’eau.

- Prestant : Jeu à bouche de la famille des principaux. Il sonne une octave au-dessus du diapason normal. Il est très présent. C’est sur lui qu’on pose la partition de l'orgue.

- Principaux : Famille de jeux à bouche ouverts et de taille moyenne. Ils constituent le fondement de l’orgue.

| Fichier audio | |

| Écouter un quintaton Théodore Dubois : In Paradisum |

|

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Q

- Quarte ou « quarte de nasard » : jeu appartenant à la famille des Flûtes à l’unisson de la Doublette. Elle se trouve une quarte au-dessus du nasard, d'où son nom. Elle porte parfois le nom de « flageolet ».

- Quintaton : Jeu à bouche, semblable au bourdon, harmonisé de telle manière qu’il laisse entendre, avec force, la quinte (harmonique 3 de la fondamentale) .

R

Régale de 1580.

| Fichier audio | |

| Écouter un jeu de Régale | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

- Rangs : Le nombre de rangs d’un jeu correspond au nombre de tuyaux qui parlent ensemble sur une même note.

- Rasette : Tige métallique dont le bout supérieur a une encoche et le bout inférieur est contourné de façon qu’elle assure une pression horizontale sur la languette du tuyau d’anche. Elle sert à accorder le tuyau.

- Récit : Désignation d’un plan sonore qui correspond généralement au clavier positionné au-dessus du clavier « grand orgue » . À l'époque classique, les jeux qui le composent sont destinés à chanter en soliste. Le rôle de ce clavier se diversifie au XIXe siècle.

- Régale : Nom donné à un ensemble de jeux d’anche à corps très raccourci à la sonorité pittoresque comme la « voix humaine ». Désigne aussi des petits instruments qui sont composés uniquement de jeux d’anche corps très courts.

- Registre : Pièce de bois coulissante permettant l’admission de l’air dans un jeu de tuyaux. Ce sont les règles de bois mobiles, percées de trous, qui se situent dans la partie supérieure du sommier. Leur fonction est d’ouvrir ou de fermer le passage du vent dans la gravure au pied du tuyau. Les registres sont commandés de la console par les tirants (ou boutons) de registre.

- Relevage : Opération consistant à dépoussiérer un orgue et effectuer toutes les petites réparations. C’est un petit chantier de « remise à neuf » (voir Restauration).

- Résonateur : Partie du tuyau placée au-delà de la bouche ou de l’anche, dont la longueur détermine la note.

- Restauration : Opération très longue consistant à reconstruire un orgue en très mauvais état et si possible à le remettre dans son état d’origine. On ne restaure généralement que les instruments historiques car c’est un gros chantier qui coûte aussi cher que la construction d’un orgue neuf.

- Rouleau : Articulation essentielle de l'abrégé, le rouleau est une longue tige cylindrique fixée horizontalement, en bois ou en métal (aujourd'hui on la réalise également en matériau composite), tournant sur son axe et remplaçant une tringlerie d'au moins deux équerres. Voir l'illustration à Abrégé, ci-dessus.

S

Soubasse, bourdon en bois placé à la pédale.

- Salicional : Jeu à bouche de taille intermédiaire entre le principal et la gambe.

- Servo-transmission : Traction électronique haute performance où le mouvement d’ouverture de la soupape accompagne exactement le mouvement de la touche du clavier. C’est une technologie très récente qui offre simultanément les avantages de la sensibilité du toucher mécanique et la légèreté de la traction électrique, supprimant en théorie les inconvénients de l’un et de l’autre.

- Sesquialtera : Jeu de mutation à deux rangs, à timbre de principal, composé d’un rang de quinte 2 2/3 et d’un rang de tierce 1 3/5.

- Sifflet : Jeu de Principal de 1 pied.

- Sommier : Il est composé, généralement, de bas en haut : d’une laye, réserve d’air étanche qui contient les boursettes et les soupapes ; d’un châssis composé de gravures séparées par des barrages, elles correspondent aux notes du clavier. Sur le châssis est fixé la table sur laquelle coulissent les registres entre les faux registres qui leur servent de guide; le tout est surmonté de chapes qui reçoivent les pieds des tuyaux. Il y a généralement autant de sommiers que de claviers, mais sur les très gros instruments, les jeux d’un même clavier peuvent être répartis sur plusieurs sommiers.

- Soubasse : Bourdon en bois que l’on trouve à la pédale. Il est construit en 32 ou 16 pieds.

- Soufflerie : Ensemble des éléments qui apportent le vent dans les sommiers. (Moteur ou soufflet, réservoir, porte-vent, etc.).

- Soufflet : Instrument qui sert à produire du vent. Les soufflets peuvent avoir des formes différentes : le soufflet cunéiforme (en forme de coin); le soufflet à table parallèle ou « à lanterne ».

- Soupape : Mécanisme d’admission de l’air commandé par chaque touche du clavier ou du pédalier. Les soupapes sont disposées dans la laye du sommier. Elles commandent l’entrée de l’air dans les gravures.

- Synthèse : Son résultant de l’orgue lorsque tous les jeux sont tirés. Certains jeux sont traditionnellement hors synthèse : unda maris, voix céleste, voix humaine et chamades. La qualité de la synthèse dépend de l’harmonisation. Une belle synthèse doit être stable, sans vibration, non stridente, claire et agréable. La synthèse est peu différente du tutti ; généralement le facteur d'orgue d'orgue appelle synthèse ce que l'organiste appelle tutti, néanmoins le tutti contient toujours les chamades alors qu'on ne les mets pas dans la synthèse, ces dernières étant très puissantes et masquant beaucoup des autres jeux.

T

| Fichier audio | |

| Louis Marchand, Récit de tierce en taille | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Production du son dans le tuyau à bouche.

| Fichier audio | |

| Jean-François Dandrieu : Duo de trompettes | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

- Taille : La taille d’un tuyau est le rapport de son diamètre en fonction de sa longueur. On en distingue principalement trois : les tailles larges (les flûtes), les tailles moyennes (les principaux) et les tailles étroites (les gambes).

- Tampon : Pièce de bois garnie de peau qui sert à fermer le haut des tuyaux bouchés en bois, notamment les bourdons.

- Tempérament : Le tempérament est la manière de répartir les 12 demi-tons dans une octave. Si l’octave est divisée en 12 demi-tons égaux, on dit que le tempérament est égal. Si au contraire les demi-tons ne sont pas égaux, le tempérament est inégal. Les tempéraments inégaux sont très nombreux, mais presque tous rétrécissent la tierce do-mi. Le tempérament mésotonique est un exemple de tempérament inégal.

- Tierce : Jeu de mutation de la famille des flûtes. Elle donne l’harmonique 5 du 8 pieds (tierce de 1’3/5) mais elle peut aussi donner l’harmonique 5 du 16 pieds (grosse tierce de 3’1/5). C’est la tierce qui donne la couleur si particulière du cornet. La tierce peut aussi être principalisante (= harmonisée comme un principal). Dans ce cas elle peut se mélanger au plein-jeu.

- Tirant (de registre) : barre en bois de section carrée ou ronde munie à son extrémité d'un bouton ou pommette permettant en la tirant d'«ouvrir» un registre et donc de mettre en service un jeu particulier.

- Tirasse : Ensemble des éléments qui permettent de jouer avec la pédale les notes d’un ou de plusieurs claviers (voir accouplement).

- Touche : Élément principal du clavier que l’on « touche » avec la main. Le nombre des touches a varié à travers les siècles. Aujourd’hui la norme la plus commune est de 56 notes pour les claviers et de 32 notes pour le Pédalier.

- Tourelle : On appelle tourelles les parties les plus élevées d’un buffet d’orgue en forme de demi-colonnes saillantes, d’un peu plus de leur demi-diamètre. Les tourelles en tire-point ne sont pas rondes mais en forme de triangle.

- Traction : Ensemble des éléments qui relient les touches du clavier aux soupapes. La traction peut être mécanique, électromagnétique, pneumatique, et même électro-pneumatique. La meilleure des tractions est indiscutablement la traction mécanique.

- Tremblant ou Trémolo : Les tremblants ont pour but de faire varier légèrement le vent pour donner au son des tuyaux un effet de tremblement, de vibrato. Il y a deux sortes de tremblant : le tremblant doux (vent dedans) et le tremblant fort (vent perdu).

- Tringlerie : Dans l'orgue à traction mécanique, ensemble des pièces articulées allant des claviers aux soupapes.

- Trompette : Jeu d’anche dominant, fondement du grand-jeu classique.

- Tutti : Registration utilisée principalement dans l'orgue symphonique, consistant à tirer tous les jeux, tous les accouplements et toutes les tirasses pour obtenir toute la puissance de l'orgue. Seuls les jeux ondulants et les tremblants sont exclus du tutti.

- Tuyau : Élément essentiel de l’orgue puisque c’est lui qui produit le son. On en fabrique dans toutes sortes de matériaux : bois (cyprès, sycomore, sapin, érable, poirier, acajou, bambou), métal (étain, plomb, zinc, cuivre) et même des matériaux composites (plastiques, PVC, carton, carbone).

- Tuyauter : Fabriquer un tuyau d’orgue.

- Tuyautier : Artisan qui, dans l'atelier du facteur d'orgue, fabrique les tuyaux.

V

- Vent : Nom de l'air sous pression dans l'orgue. L'air est poussé par la soufflerie vers les tuyaux de l’orgue.

- Vent dedans : Manière de faire varier la pression du vent sans perte, pour produire le tremblant doux.

- Vent perdu : Manière de créer une dépression rapide et répétée de l’air pour produire le tremblant fort.

- Vergette : Longue tige de bois fine et légère utilisée dans la mécanique pour transmettre à la soupape le mouvement de la touche du clavier. Elle est rarement réalisée en métal (laiton, cuivre).

- Viola, viole, violon : Jeu à bouche de la famille des gambes.

- Violoncelle : Jeu à bouche de la famille des Gambes mais de taille légèrement plus large.

- Voix céleste : Jeu de gambe accordé un coma plus haut et destiné à être joué avec une autre gambe. Le désaccord léger des deux tuyaux provoquera une ondulation. La voix céleste ne commence généralement qu’au 2e ut.

- Voix humaine : Jeu d’anche à corps court, de la famille des régales, qui imite plus ou moins une sorte de voix humaine nasillarde.

Voir aussi

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.