La Tragédie de Mariam

La Tragédie de Mariam, sous-titré La Belle Reine des Juifs (en anglais : The Tragedy of Mariam, the Fair Queen of Jewry), est une tragédie de l'époque jacobéenne écrite par Elizabeth Cary, vicomtesse Falkland, et publiée pour la première fois en 1613. Il y a des spéculations selon lesquelles Elisabeth Cary aurait écrit une pièce avant La Tragédie de Mariam, qui aurait été perdue, mais la plupart des spécialistes conviennent que La Tragédie de Mariam est la première pièce originale en langue anglaise, écrite par une femme[1]. C'est aussi la première pièce anglaise connue à explorer de près l'histoire du mariage du roi Hérode avec Mariam[2].

| La Tragédie de Mariam La Tragédie de Mariam, la Belle Reine des Juifs | |

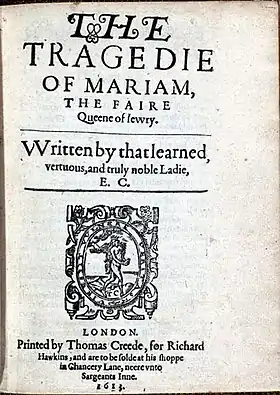

Page de titre de La Tragédie de Mariam | |

| Auteur | Elisabeth Cary |

|---|---|

| Genre | Tragédie |

| Nb. d'actes | Cinq actes |

| Dates d'écriture | (supposées) 1602-1604 |

| Version originale | |

| Titre original | 'The Tragedy of Mariam, the Fair Queen of Jewry' |

| Langue originale | Anglais moderne naissant |

| Pays d'origine | |

La pièce a été écrite entre 1602 et 1604[3]. Elle fut inscrite au Registre des Libraires en décembre 1612. L'in-quarto de 1613 fut imprimé par Thomas Creede pour le libraire Richard Hawkins. La Tragédie de Mariam appartient au sous-genre de la tragédie de vengeance sénécaine, qui est rendue évidente par la présence du chœur de style classique qui commente l'intrigue de la pièce, le manque de violence sur scène et « de longs discours sentencieux »[4]. Les sources primaires utilisées pour la rédaction de la pièce sont la Guerre des Juifs et les Antiquités Judaïques de Flavius Josèphe, dont Elisabeth Cary a utilisé la traduction de 1602 par Thomas Lodge.

Préface

L'édition imprimée de la pièce comprend une dédicace à Elizabeth Cary[5]. On ne sait pas s'il s'agit de la sœur du mari de l'auteure, Henry Cary, ou de l'épouse de son frère Philip Cary[5].

La pièce est précédée par une invocation à la déesse Diane :

Traduction libre :

Plusieurs études suggèrent que les deux dernières lignes de l'invocation, « My first was consecrated to Apollo; / My second to Diana now shall follow » [« Mon premier était consacré à Apollon; / Mon second pour Diane peut maintenant suivre » (traduction libre)] laissent entendre la possibilité qu'Elisabeth Cary ait déjà écrit une pièce avant la Tragédie de Mariam[5].

Personnages

- Mariam (Mariamne l'Hasmonéenne) : reine de Judée et seconde épouse d'Hérode

- Hérode Ier le Grand : roi de Judée

- Salomé : sœur d'Hérode

- Phéroas : frère d'Hérode

- Alexandra : mère de Mariam

- Silleus : prince d'Arabie et amant de Salomé

- Constabarus : mari de Salomé

- Graphina : amante de Phéroas

- Doris : première épouse d'Hérode et mère d'Antipater

- Antipater : fils d'Hérode et de Doris

- Ananell : grand prêtre

- Sohemus : conseiller d'Hérode

- Nuntio : messager

- Le Premier fils de Baba : caché à Hérode par Constabarus

- Le Second fils de Baba : caché à Hérode par Constabarus

- Chœur : un groupe de Juifs

- Un serviteur d'Hérode

Synopsis

La Tragédie de Mariam raconte l'histoire de Mariam, la seconde épouse d'Hérode le Grand, roi de Judée de 39 à 4 av. J. C. La pièce s'ouvre en 29 av. J. C., quand Hérode est présumé mort de la main d'Octave, qui deviendra le premier empereur romain sous le nom d'Auguste en 27 av J.C.

- Acte I

- Scène I. Mariam entre et tient un monologue sur la mort probable de son époux Hérode, qui est allé à Rome pour comparaitre devant Octave. Elle révèle que ses sentiments envers son mari sont ambigus car, même si Hérode l'aime, il a aussi assassiné son grand-père Hyrcanus et son frère Aristobulus pour assurer sa succession sur le trône.

- Scène II. La mère de Mariam, Alexandra, entre et gronde sa fille pour avoir versé des larmes pour Hérode.

- Scène III. Salomé, la sœur d'Hérode s'engage dans une joute verbale avec Mariam et sa mère quant à la fidélité, le statut de classe et l'aptitude de Mariam à être la femme d'Hérode.

- Scène IV. Après la sortie de Mariam et Alexandra, Salomé explique son dessein de divorcer de son mari Constabarus pour convoler avec son amant, le prince d'Arabie Silleus.

- Scène V. Silleus entre, puis Salomé et lui se déclarent leur amour; Salomé fait remarquer que c'est Constabarus qui se dresse entre eux et leur bonheur. Salomé voit son époux arriver et dit à Silleus de s'en aller.

- Scène VI. Constabarus entre et confronte Salomé à son infidélité et à son humeur changeante. Salomé déclare qu'elle va demander le divorce de son mari, une option seulement possible pour les hommes à cette époque.

- Chœur. Le chœur conclut l'acte en chantant les dangers des femmes qui souhaitent de la variété ou du changement dans leur vie.

- Acte II

- Scène I. Phéroas, le frère de Salomé et Hérode, entre en parlant de son amour pour Graphina, une jeune servante de la cour d'Hérode. Avant qu'Hérode soit supposé mort, Phéroas avait reçu l'ordre d'épouser la fille d'Hérode, afin de conserver des lignées de succession pures. Les sentiments de Phéroas quant à la mort d'Hérode sont contradictoires: Alors qu'il est triste pour son frère, la mort d'Hérode signifie aussi qu'il peut désormais épouser Graphina. Ils partent pour se marier.

- Scène II. Constabarus entre avec les fils de Babas. Les fils de Babas ont été condamnés à mort par Hérode douze ans avant le début de la pièce et Constabarus les a hébergés en secret pour les protéger. Les fils de Babas sont sceptiques sur le fait qu'Hérode soit vraiment mort et ils convainquent Constabarus de leur permettre de rester cachés jusqu'à ce que la mort d'Hérode soit confirmée, de peur qu'ils ne soient découverts ou que Salomé utilise cette information contre eux.

- Scène III. Doris, la première épouse d'Hérode et son fils Antipater entrent et expriment leur frustration d'avoir été écartés de la cour.

- Scène IV. Silleus défie Constabarus en duel. Silleus est blessé, mais pas fatalement. Constabarus se prend de pitié pour Silleus et l'emmène pour prendre soin de lui, tout en s'exclamant: « I hate thy body, but I love thy mind » [« Je hais ce corps, mais j'aime cet esprit » (traduction libre)][6],” exprimant ainsi son appréciation pour l'intelligence et le caractère du Prince d'Arabie.

- Chœur. Le chœur avertit qu'ils auraient dû plus sceptiques quant à la mort d'Hérode. Il déclare que les gens croient souvent ce qu'ils souhaitent voir arriver.

- Acte III

- Scène I. Phéroas et Salomé se disputent au sujet de la décision de Phéroas d'épouser Graphina, que Salomé considère comme une trahison envers leur frère.

- Scène II. Ananell les informe qu'Hérode est en réalité vivant. Salomé est enchantée d'apprendre cette nouvelle qui signifie qu'elle va pouvoir se débarraser de Mariam, mais Phéroas est malheureux car il est allé contre la volonté d'Hérode en épousant Graphina et redoute d'être puni pour cela. Salomé fait promettre à Phéroas de parler à Hérode de son divorce avec Constabarus et, en échange, elle fera en sorte qu'Hérode se montre clément envers Phéroas et sa nouvelle épouse. Salomé lui explique son plan pour retourner Hérode contre Mariam: elle va le convaincre que Mariam tente de l'empoisonner.

- Scène III. Mariam et Sohemus, le conseiller d'Hérode entrent. Sohemus annonce à Mariam qu'Hérode est vivant et elle déplore le retour d'Hérode.

- Chœur. Le chœur commente qu'une femme devrait faire preuve de retenue en étant chaste et en gardant son corps et son esprit uniquement pour le plaisir de son mari.

- Acte IV

- Scène I. Hérode arrive en ville et se réjouit en imaginant l'accueil de Mariam.

- Scène II. Phéroas entre et Hérode exprime son mécontentement de le voir marié à Graphina. Phéroas dit ensuite à Hérode que Salomé a divorcé de Constabarus parce que ce dernier avait hébergé les fils de Baba. Hérode ordonne leur exécution et continue de s'enquérir Mariam.

- Scène III. Mariam entre et son visage sombre met Hérode en colère. Elle refuse de dissimuler et évoque la violence d'Hérode contre son grand-père et son frère.

- Scène IV. Le majordome entre avec un verre pour Hérode, admettant que c'est du poison et affirmant que Miriam le lui a donné via Sohemus. Hérode appelle la garde royale pour emmener Mariam mais change d'avis. Il hésite à la faire exécuter.

- Scène V. Le majordome exprime sa culpabilité d'avoir accusé Sohemus et Mariam. Il révèle que Salomé est la responsable de cette ruse.

- Scène VI. Constabarus entre avec les fils de Babas, gardés. Ils sont conduits à l'échafaud et déplorent la duplicité des femmes perverses, visant ainsi Salomé.

- Scène VII. Hérode est déchiré à l'idée de l'exécution de Mariam. Salomé insinue que Mariam et Sohemus avaient une liaison. Hérode maudit sa sœur de le faire douter de l'innocence de Mariam et il ordonne l'exécution de Mariam.

- Scène VIII. Mariam est confrontée à Doris. Doris maudit Mariam et voue sa progéniture à la misère.

- Chœur Le chœur dit qu'il vaut mieux pardonner à ceux qui nous ont fait du tort que chercher à se venger, mais que si nous devons nous venger, ce doit être de la manière la plus noble. Il reproche à Mariam de ne pas pardonner à Hérode ses actions contre sa famille, car cela lui aurait sauvé la vie.

- Acte V

- Scène I. Nuntio informe Hérode que Mariam est morte. Hérode exprime un regret extrême et commence un long monologue dans lequel il exprime à quel point il est bouleversé par la mort de Mariam et sa décision de la faire décapiter.

- Chœur. Le chœur reproche à Hérode d'avoir agi sans réfléchir avant d'ordonner la mort de Mariam car il ne pourra jamais lui rendre la vie, ouis conclut par ces vers: « This day alone our sagest Hebrews shall / In aftertimes the school of wisdom call »[7].

Représentations

- The Tragedy of Mariam, mise en scène par Stephanie Wright pour le Tinderbox Theatre Co. au Bradford Alhambra Studio, du 19 au 22 octobre 1994.

- The Tragedy of Mariam, Fair Queen of Jewry, mise en scène par Liz Schafer au Studio Theatre, Royal Holloway et Bedford New College, octobre 1995 (deux représentations)[8].

- Mariam mise en scène par Becs McCutcheon pour Primavera au King's Head Theatre, Islington, 22 juillet 2007.

- The Tragedy of Mariam, Faire Queene of Jewry mise en scène par John East, 28 juin 2012, Central School of Speech and Drama, London.

- En mars 2013, The Tragedy of Mariam a été produite par Improbable Fictions à Tuscaloosa, Alabama[9]. La pièce a été mise en scène par Kirstin Bone, produite par Nicholas Helms et mettait à l'affiche Miranda Nobert, Glen Johnson, Deborah Parker, Steve Burch, Michael Witherell, et Lauren Liebe.

- The Mariam Project - Youth and Young Girlhood mise en scène par by Becs McCutcheon pour le Burford Festival 2013, 12 juin 2013 à St John the Baptist Church, Burford, Oxfordshire[10]. Avec Talulah Mason[11].

- La compagnie Lazarus Theatre Company a joué The Tragedy of Mariam au Tristan Bates Theatre à Covent Garden à Londres, dans une mise en scène de Gavin Harrington-Odedra, 12–17 Août 2013.

- L'installation Mariam Pop Up à la Gretchen Day Gallery, Peckham South London, 13 August 2013, mise en scène par Rebecca McCutcheon et conçue par Talulah Mason[12].

Réception critique

L'histoire d'Hérode et de Mariam aurait été obscure pour la plupart des publics anglais, ce qui fait du choix d'inspiration d’Élisabeth Cary un point d'intérêt pour de nombreux chercheurs[4]. La pièce n'a reçu qu'une attention marginale jusqu'aux années 1970, lorsque les universitaires féministes ont reconnu la contribution de la pièce à la littérature anglaise. Depuis lors, la pièce a reçu une plus grande attention des chercheurs[13].

Une pièce à lire

La Tragédie de Mariam est assimilée au genre du closet drama (en), des pièces écrites non pas pour être représentées sur scène mais pour être lues en silence ou à voix haute dans un petit cercle privé[2]. Comme la pièce n'a pas été prévue pour la scène, la plupart de l'action est décrite dans les dialogues plutôt que jouée[2].

Certains critiques estiment que les closet dramas tels que Mariam permettaient aux femmes d'exercer une forme d'autorité sans perturber l'ordre social patriarcal et qu'elles pouvaient utiliser les closet dramas pour participer directement au théâtre car il leur était interdit de participer aux représentations théâtrales[14]. Les liens entre le genre closet drama et le genre du conduct book ont pu déguiser des idées potentiellement plus transgressives, par exemple les idées proto-féministes de libération féminine proposées par l'antagoniste de la pièce, Salomé.

Thèmes

Les critiques se sont souvent concentrés sur le thème du mariage présent dans la pièce d'Elisabeth Cary, et notamment au fait que le mariage tumultueux de Mariam a pu être écrit comme une réponse d’Élisabeth Cary à sa propre relation avec son mari. Mariam est prise entre son devoir d'épouse et ses propres sentiments personnels, tout comme Élisabeth aurait pu l'être, en tant que catholique mariée à un protestant[4].

Le thème de l'action des femmes et du divorce est également un sujet courant pour les critiques. Par exemple, certains critiques se concentrent sur Salomé, qui divorce de son propre gré pour être avec son amant, Silleus[4]. Bien que Mariam soit le personnage principal et le centre moral de la pièce, son rôle dans la pièce ne représente qu'environ 10% de l'ensemble[15].

La tyrannie est un autre thème clé. Élisabeth Cary utilise le chœur et un ensemble de personnages secondaires pour fournir une représentation multi-vocale de la cour d'Hérode et de la société juive sous sa tyrannie[16].

En outre, bien que les aspects raciaux de cette pièce soient souvent négligés par certains critiques de Mariam, le thème de la race, à la fois en ce qui concerne les normes de beauté féminine et la politique religieuse, est un autre thème clé de cette tragédie.

Références

- Helen Hackett, A Short History of English Renaissance Drama, New York, New York, I.B. Tauris & Co. Ltd, , 184 p. (ISBN 978-1-84885-686-8).

- Frederick Kiefer, English Drama from Everyman to 1660: Performance and Print, Tempe, Arizona, ACMRS (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies), , 593–594 p. (ISBN 978-0-86698-494-2).

- Cerasano et Wynne-Davies, p. 47.

- (en) English Renaissance Drama: A Norton Anthology, New York, New York, W. W. Norton & Company, Inc., , 615–620 p. (ISBN 0-393-97655-6), « The Tragedy of Mariam ».

- (en) English Renaissance drama : a Norton anthology (Bevington, David M., Engle, Lars., Maus, Katharine Eisaman, 1955-, Rasmussen, Eric, 1960-), New York, W.W. Norton, , 1st éd., 621 p. (ISBN 0393976556, OCLC 49044771).

- 2.4.105

- 5.C.35-36.

- The Tragedy of Mariam, Fair Queen of Jewry by Elizabeth Carey, 26 janvier 2016 [présentation en ligne].

- Helms

- (en) « The Mariam Project | Rebecca McCutcheon », sur rebeccamccutcheon.com (consulté le ).

- (en) « The Mariam Project » [archive du ] (consulté le ).

- (en) « Cary: The Mariam Cycles » [archive du ] (consulté le ).

- (en) R. Wray, « Performing 'The Tragedy of Mariam' and Constructing Stage History », Early Theatre, vol. 18, no 2, , p. 149 (DOI 10.12745/et.18.2.2542

)

) - (en) Miranda Garno Nesler, « Closeted Authority in The Tragedy of Mariam », Johns Hopkins University Press, vol. 52, no 2, , p. 363–385 (DOI 10.1353/sel.2012.0013)

- Elaine Beilin, in Pacheco, p. 137.

- Falk, p. 1.

Bibliographie

- (en) Elizabeth Falkland, The tragedie of Mariam, the faire queene of Jewry (lire en ligne).

- (en) Elizabeth Falkland (préf. Stephanie Hodgson-Wright), The Tragedy of Mariam, the Fair Queen of Jewry, ON, ed. Peterborough, Broadview Press, (ISBN 9781551110431, lire en ligne).

- (en) Elizabeth Falkland (préf. Barry Weller, Margaret W. Ferguson (dir.)), The Tragedy of Mariam, the Fair Queen of Jewry, eds. Berkeley, University of California Press, .

- (en) Ferguson, Margaret, « Sidney, Cary, Wroth », dans Kinney, Arthur F., A Companion to Renaissance Drama, Malden, MA, Blackwell Publishing Ltd, (ISBN 1-4051-2179-3), p. 495.

- (en) Susan P. Cerasano, Readings in Renaissance Women's Drama : Criticism, History, and Performance, 1594-1998, Londres, Routledge, .

- (en) Cerasano, Susan P., and Marion Wynn-Davies (dir.), Renaissance Drama by Women: Texts and Documents, Londres, Routledge, .

- (en) Viona Falk, The Chorus in Elizabeth Cary's Tragedy of Mariam, Wilfrid Laurier University, (lire en ligne).

- (en) Helen Hackett, A Short History of English Renaissance Drama, New York, New York, I.B. Tauris & Co. Ltd., (ISBN 978-1-84885-686-8), p. 184.

- (en) Nicholas Helms, « IF presents "The Tragedy of Mariam" this Thursday! », .

- (en) Frederick Kiefer, English Drama from Everyman to 1660: Performance and Print, Tempe, Arizona, ACMRS (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies), (ISBN 978-0-86698-494-2), p. 593–594.

- (en) Barbara Lewalski, Writing Women in Jacobean England, Cambridge, Harvard University Press, .

- (en) Miranda Garno Nesler, « Closeted Authority in The Tragedy of Mariam », SEL: Studies in English Literature 1500–1900, Johns Hopkins University Press, vol. 52 (2), , p. 363–385.

- (en) Anita Pacheco (dir.), A Companion to Early Modern Women's Writing, Londres, Blackwell, .

- (en) Ramona Wray, « Performing 'The Tragedy of Mariam' and Constructing Stage History », Early Theatre, vol. 18 (2), , p. 149, doi:10.12745/et.18.2.2542 – via Queen's University Belfast - Research Portal.

- (en) Ramona Wray (dir.), Arden Early Modern Drama, Londres, Bloomsbury, (ISBN 9781904271598), « The Tragedy of Mariam. By Elizabeth Cary. ».