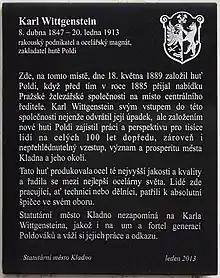

Karl Wittgenstein

Karl Wittgenstein (Gohlis, – Vienne, ) est un entrepreneur et un industriel autrichien qui fit fortune dans l'acier et la sidérurgie, devenant l'un des principaux « maître de forges » de l'Empire austro-hongrois et une figure typique du « Gründerzeit ». Il est entre autres le père du philosophe Ludwig Wittgenstein et du pianiste Paul Wittgenstein.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 65 ans) Vienne |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Père |

Hermann Christian Wittgenstein (d) |

| Mère |

Fanny Wittgenstein (d) |

| Fratrie | |

| Conjoint |

Leopoldine Kalmus (d) |

| Enfants |

Hermine Wittgenstein (d) Johannes Wittgenstein (d) Rittmeister Konrad Wittgenstein (d) Helene Wittgenstein (d) Rudolf Wittgenstein (d) Margarethe Stonborough Paul Wittgenstein Ludwig Wittgenstein Dora Wittgenstein (d) |

| Parentèle |

Friedrich Hayek (neveu) |

| Propriétaire de |

Sainte Réparate (d) |

|---|

Biographie

Le grand-père de Karl Wittgenstein, Moses Meyer, appartient à une communauté juive allemande assimilée : il vient de Laasphe, comté de Wittgenstein (situé dans l'actuelle Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Il devient le gérant (Gutsverwalter) des propriétés du comte de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, puis, il part pour Korbach avant 1802, où il ouvre un important magasin de textile en gros et devient négociant. En 1808, à la suite du décret d'assimililation et de citoyenneté promulgué dans le royaume de Westphalie, lequel était calqué sur la constitution française, Moses Meyer adopte comme patronyme le nom de sa ville de naissance, Wittgenstein. Il est connu un temps sous le nom de « Moses Meyer Wittgenstein ». Meyer eut, entre autres, un fils, Hermann Christian (Korbach, - Vienne, 1878) qui déplaça l'entreprise à Gohlis vers la fin des années 1830. Après sa conversion au protestantisme luthérien, Heinrich Christian épouse en 1839 Fanny Figdor (1814-1890), issue d'une famille de la haute bourgeoisie de Vienne, également juive convertie.

Karl naît en 1847. Il est le sixième des onze enfants qu'eurent Hermann et Fanny. Trois ans après, la famille déménage à Vösendorf, dans le district de Mödling, en Autriche. C'est là que ses quatre dernières cadettes naquirent.

La famille part ensuite pour Vienne en 1860, où Hermann travaillait dans l'immobilier. En 1865, Karl s'enfuit secrètement de la maison pour aller chercher fortune aux États-Unis, ne prenant avec lui que son violon. Là-bas, il gagne sa vie comme musicien et serveur dans les bars (il est possible que le portrait ci-contre date de cette période américaine). Il revient à Vienne en 1867 avec une grande confiance en lui, ayant durant son séjour réussi à survivre sans l'aide de sa famille, et assimilé un grand nombre de connaissances, en dilettante.

Karl s'inscrit ensuite à l'université technique de Vienne, décroche un diplôme d'ingénieur et devient dessinateur industriel. Grâce à la médiation de Paul Kupelwieser (1843-1919), qui avait épousé Bertha Wittgenstein, une sœur de son père, Karl entre au service des usines sidérurgiques implantées à Teplitz. Ce gros complexe industriel fondé par Albert Salomon von Rothschild (en) est dirigé par Paul et son frère Karl Kupelwieser : ce qui deviendra le Prager Eisenindustrie-Gesellschaft, situé en Bohême du Nord, est à cette époque le principal bassin sidérurgique de l'Empire austro-hongrois.

Karl en devient le directeur en 1877, et quelques années plus tard, l'actionnaire majoritaire. Profitant de sa position et de ses connaissances, il fait fortune dans l'industrie de l'acier[1]. Il fonde d'abord le « Böhmische Montangesellschaft » puis en 1886 le « Prager Eisenindustrie-Gesellschaft ». Entre 1887 et 1890, le cartel absorbe d'autres sociétés sidérurgiques. Il est proche du millionnaire américain Andrew Carnegie dont il importe les méthodes de management (l'intégration verticale), de production industrielle et de gestion des ressources humaines.

En 1897, il acquiert une participation majoritaire dans le consortium métallurgique Österreichisch-Alpine Montangesellschaft (ÖAMG) qu'il réorganise et rationalise, provoquant de violentes manifestations ouvrières mais aussi un début d'enquête gouvernementale sur une « possible entente sur le prix de l'acier » (dans le cadre d'une situation de type oligopolistique, le prix de l'acier risque d'être convenu entre trusts industriels, en dehors des lois du marché). Conséquemment, Karl, âgé de 52 ans, se retire en 1898 des affaires, et entreprend un tour du monde. Dès son retour, il vend l'intégralité de ses parts dans les diverses compagnies et filiales qu'il détenait : évaluée à plusieurs centaines de millions de couronnes, cette fortune est alors placée sous la forme d'obligations d'État produisant des rentes, mais aussi en Suisse, aux Pays-Bas : le « trust Wittgenstein » (en tant que portefeuille géré par diverses institutions financières) survécut au premier conflit mondial, à l'hyperinflation des années 1921-1923, puis à la crise de 1929 et même au second conflit mondial.

Sa fille Hermine et son fils Paul furent longtemps les titulaires de cette fortune, mais une partie des biens immobiliers autrichiens fut spoliée durant les années du nazisme.

Vie privée

En 1873, Karl épouse Leopoldine Kallmus, de confession catholique, sa mère étant autrichienne catholique et son père d'une famille juive convertie. Ils habitent un an à Teplitz en Bohème, puis s'installent dans une villa à Vienne dans le district de Meidling et font construire le Palais Wittgenstein sur les plans de Friedrich Schachner, où ils reçoivent toute l'intelligentsia viennoise. En 1905-1906, à Hohenberg, ils commandent à Josef Hoffmann la décoration et l'aménagement de leurs résidences d'été.

Le couple eut comme enfants[2] :

- Hermine (Teplice, 1874 - 1950), non mariée, subit entre 1938 et 1945 le statut de "demi-juif" et fut assignée à résidence ;

- Dora (Vienne, 1876), mort-née ;

- Hans (Vienne, 1877 - Chesapeake Bay, 1902), probablement suicidé par noyade ;

- Kurt (Vienne, 1878 - ), suicidé sur le front italien au moment de la reddition de l'armée autrichienne ;

- Helene (Vienne, 1879 - ), mariée au docteur Max Salzer qui fut ministre. Son fils Felix Salzer (1904-1986) était un théoricien de la musique.

- Rudolf/Rudi (Vienne, 1881 - 1904), étudiant en chimie, se suicide à Berlin ;

- Margherita/Margaret Anna Maria, dite Gretl (Neuwaldegg, - Vienne, 1958), mariée en 1904 à Jerome Stonborough, divorcée en 1923, elle commanda à son frère Ludwig les plans d'une maison à Vienne, la Haus Wittgenstein et possédait la Villa Toscana à Gmunden ;

- Paul (Vienne, - New York, ), pianiste, émigré à Cuba en 1940 puis naturalisé américain. Son fils Paul-Louis né en 1941, vit actuellement en Autriche ;

- Ludwig (Vienne, - Cambridge, ), philosophe.

Karl Wittgenstein, réputé de nature autoritaire, tant dans sa façon de gérer son empire industriel que sa famille, exerça sans doute une forme de pression sur ses fils Hans, Kurt et Rudolf, tous diagnostiqués comme souffrant de problèmes mentaux graves, et qui d'ailleurs se sont suicidés.

Un cousin, Paul Wittgenstein (1907-1979), fils d'un frère du père de Karl, fut un philosophe assez excentrique et servit de modèle à Thomas Bernhard pour son roman Le Neveu de Wittgenstein.

Mécénat

Karl Wittgenstein renonça au titre de pair de la patrie, refusa la titulature de baron. Il était sujet à de nombreuses plaisanteries d'un goût douteux sur ses origines.

Lui et son épouse furent des mécènes et des partisans des évolutions contemporaines de l'art : ils ont grandement contribué à la construction du palais de la Sécession viennoise, et soutenu de nombreux artistes, et pas seulement les sécessionnistes de Vienne. Des musiciens tels que Johannes Brahms, Gustav Mahler, Bruno Walter et Pablo Casals étaient souvent invités au Palais Wittgenstein, de même que le peintre Gustav Klimt[3].

Maladie et décès

En 1909, Karl est diagnostiqué malade d'une forme de cancer. Il suit un traitement élaboré par le médecin Emil Theodor Kocher à Berne, qui pratique jusqu'à douze interventions chirurgicales, mais se révélant incapables de prévenir une récidive de la maladie.

Il passe l'été et l'automne 1912 dans sa maison de campagne à Hochreith. Après un séjour sur la Côte d'Azur, à Noël de cette année-là, il entre à l'hôpital et ne quitte plus sa chambre.

Il est inhumé le , la cérémonie ayant eu lieu à l'église de la paroisse luthérienne. Il repose au cimetière central de Vienne dans le caveau de famille.

Notes et références

- (en) « Karl Wittgenstein, Business Tycoon and Art Patron », Frostburg State University, Maryland, États-Unis (consulté le )

- « Ludwig Wittgenstein : Die Jugendzeit », sur wikiwix.com (consulté le ).

- (en) Anne Marie O'Connor, The lady in gold : the extraordinary tale of Gustav Klimt's masterpiece, Portrait of Adele Bloch-Bauer, Knopf, (ISBN 978-0-307-26564-7, 0-307-26564-1 et 978-1-101-87312-0, OCLC 727702774, lire en ligne), p. 18.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Karl Wittgenstein, Business Tycoon and Art Patron

- (de) Ludwig Wittgenstein: häusliches Milieu

- (de) Leipzig-Gohlis - Karl Wittgenstein

- (en) Wittgenstein Archiv, Cambridge