Kétou

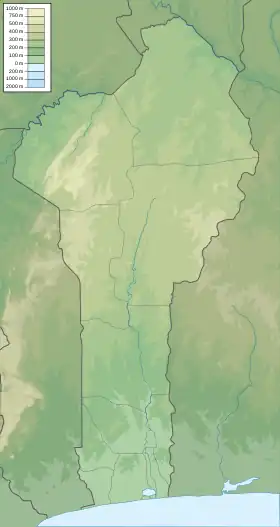

Kétou (ou Ketu) est une commune et une ville du Sud-Est du Bénin, située à l’extrême nord du département du Plateau, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Cette commune regroupe 28 villages.

| Kétou | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Département | Plateau |

| Démographie | |

| Population | 157 352 hab. (2013[1]) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 7° 21′ 29″ nord, 2° 36′ 27″ est |

| Divers | |

| Langue(s) | Français, Nagot, Mahi/Fongbé, Hollis. |

| Localisation | |

Géographie

La commune de Kétou se présente comme une grande communauté rurale, encore peu développée.

La ville de Kétou se situe à 140 km au nord de Cotonou et à 100 km de la capitale Porto-Novo. La frontière avec le Nigeria, se trouve à 17 km à l’est, dans le village de Illara Kanga

Climat

Kétou possède un climat de type tropical avec deux saisons des pluies (mars-juillet et septembre-octobre) et deux saisons sèches (août et novembre-février). Au fil des années on observe cependant un décalage des saisons, la deuxième saison des pluies tendant à devenir une prolongation de la première. Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 1 073 mm en 65 jours. La température moyenne annuelle est de 25 °C avec un maximum atteignant 34,5 °C, février étant le mois le plus chaud. L'humidité permanente élevée diminue un peu en décembre et janvier du fait de l'harmattan[2].

Relief

Le territoire de la commune se trouve sur un plateau de faible altitude (entre 100 et 200 m), incliné vers le sud, parfois coupé de dépressions et encadré de quelques hauteurs au nord et au nord-est[2].

Végétation

La végétation est dominée par la savane arborée et la forêt, qui couvre 47 000 hectares. En font partie les forêts classées de Kétou et de Dogo (ou Guézou) et la forêt sacrée d’Adakplamè[2].

- Spécimens de Légumineuses collectés dans la commune.

Cajanus scarabaeoides (Odometa).

Cajanus scarabaeoides (Odometa). Indigofera paniculata récolté (Odometa).

Indigofera paniculata récolté (Odometa). Tephrosia nana (Ewe).

Tephrosia nana (Ewe).

Démographie

La population de la commune s’élève à 157 352 habitants selon le recensement général de la population de 2013[1].

Le recensement de 2002 (RGPH3) a établi que la commune était peuplée majoritairement par les Nagot (48,9%), suivis par les Hollidjè (26,2%), les Fon (16,7%) et les Mahi (3,9%), auxquels s'ajoutent, en plus faible proportion, les Adja (0,2%), les Goun (0,7%), les Yoruba (0,4) et les étrangers (0,6%)[3].

Économie

L’essentiel de l’économie de Kétou repose sur l’agriculture et le commerce. L’achèvement des axes routiers Kétou – Ilara et Pobè – Kétou devrait désenclaver la ville et en faire un carrefour commercial important. La ville est électrifiée et l’eau courante y est disponible ainsi que la liaison téléphonique (filaire et mobile).

Administration

En tant que chef-lieu de la commune de Kétou, on trouve en ville un certain nombre de services, dont un poste de police, un poste de douanes, un camp militaire, un hôpital, une recette PTT, une recette-perception (démembrement du Trésor public) de l'État, une institution de micro crédit (CLCAM), plusieurs écoles primaires et deux collèges.

Le maire de Kétou

Depuis les élections communales de mai 2020, le maire de la commune est Lucie Ablawa Sessinou. Ainsi, elle reprend les fonctions de maire qu'elle avait déjà occupées de 2003 à 2008[4].

Histoire

La ville est le siège d’un très ancien royaume Yoruba, retraçant ses origines directement au berceau du peuple Yoruba, à Ilé-Ifè. Le souverain actuel, le roi Adedun Loyé, a été couronné 51e Alaketu et présenté à la population le dimanche .

Les origines – de Ife à Kétou

Les différents groupes Yoruba retracent tous leurs origines jusqu'à la ville d’Ilé-Ifè dans le Nigeria actuel et à son fondateur Oduduwa. La dispersion et les migrations des Yoruba sont le fait des sept petits enfants de Oduduwa, chacun d’entre eux ayant créé ce qu'il est convenu d’appeler les grands royaumes Yoruba, dépositaires légitimes de la couronne Yoruba. Selon la tradition, Kétou est clairement considéré comme un membre aîné de la famille Yoruba. En effet, à sa mort, Oduduwa laissa sept princes et princesses, ancêtres des différents groupes constituant le peuple Yoruba. Parmi eux, le deuxième enfant, une princesse, devint la mère d’Alaketu, l’ancêtre du peuple de Kétou.

D’après les traditions de Kétou, un certain Shopashan (Şopasan) serait à l’origine de la fondation du royaume. Il aurait quitté Ile-Ife avec sa famille et d’autres membres de son clan, pour se diriger vers l’ouest, avant de s’installer finalement à Aro, au nord-est de Kétou. Rapidement, Aro devint trop petit pour la population grandissante du clan, et la décision fut prise de chercher un lieu plus adapté aux besoins du groupe.

Le nouveau roi Ede chercha donc conseil auprès d’un vieux chasseur du nom de Alalumon, qui lui indiqua l’emplacement de ce qui allait bientôt devenir Kétou. Le roi Ede, quitta donc Aro avec 120 familles et s’installa sous l’arbre du chasseur Alalumon autour duquel la ville fut construite et dont l’emplacement est marqué jusqu’à ce jour.

Le périple qui conduisit Ede jusqu'à Kétou, est aujourd’hui encore très présent dans les mémoires et les traditions de Kétou, puisque chaque nouveau roi se doit de le répéter avant son intronisation.

Ainsi, fut fondé le royaume de Kétou, tel qu’il existe aujourd’hui. Le roi Ede, bien que fondateur de la ville, n’est que considéré comme étant le septième Alaketu, puisqu’il a été précédé par six souverains du temps de Aro.

Les premiers rois de Kétou

Il n’existe aucune date précise concernant la fondation de Kétou et les estimations varient du XIe au XIVe siècle. L’histoire de Kétou, comme de l’Afrique dans son ensemble, repose essentiellement sur les traditions orales, souvent imprécises et contradictoires. Ainsi, pas grand-chose n’est connu sur l’évolution de Kétou avant le règne du roi Ede.

Il semble pourtant clair que les Yoruba n’étaient pas les premiers à s’établir à Kétou. La tradition indique la présence antérieure d’un peuplement autochtone dans la région, dans le village de Kpankou, à quelques kilomètres de Kétou. Les premiers arrivants Yoruba leur sont d’ailleurs redevables, puisqu'ils allumèrent leur premier feu grâce à la charité d’une certaine Iya Kpankou. Ce geste est resté dans la mémoire de Kétou, à travers un « rituel du feu » qui se déroule lors du décès de l’Alaketu. À l’annonce de la disparition du roi, tout feu doit être éteint dans la ville, pendant qu’un ministre du roi se rend à Kpankou demander du feu afin de rallumer tous les foyers à Kétou.

Bien que relativement pacifique, l’histoire ancienne de Kétou est ponctuée de tensions et de conflits. La défense du royaume était assurée en partie par l’existence d’impressionnantes fortifications, encore visibles aujourd’hui. Les murailles et la porte gardée, unique accès à la ville, furent l’œuvre du roi Sa, quatorzième souverain de Kétou.

La chute de Kétou

À partir du XVIIIe siècle, l’histoire de Kétou entre dans une période de troubles et de conflits, avec pour toile de fond la rivalité qui oppose les royaumes Fon du Dahomey et Yoruba d’Oyo. Faisant effet de « zone tampon » entre les deux grandes puissances, Kétou subit de plein fouet l’agressivité des souverains dahoméens et se trouva engagée dans de nombreuses batailles avec les rois d’Abomey.

Un premier incident d’importance majeure se déroula près de Kétou en 1858, avec l’assassinat du roi Ghézo dans le village d’Ekpo, une dépendance de Kétou. L’événement provoqua une grande agitation à Kétou. Craignant une riposte dahoméenne, le roi Adegbede hésita, s’attirant ainsi la foudre de ses sujets. La confusion générale, ajoutée à l’impopularité du roi, entraîna une fin tragique puisque Adegbede se vit contraint de se suicider.

Avec l’accession au trône du roi Glélé, les ardeurs dahoméennes se portèrent alors sur les autres royaumes Yoruba. De part et d’autre, on accusait Kétou de complicité avec l’ennemi et il semble en effet que l’armée dahoméenne avait l’habitude de se ravitailler à Kétou.

.jpg.webp)

En 1883, une banale dispute d’approvisionnement entraîna la fureur de Glélé qui se jura de briser Kétou. En août, profitant d’une querelle opposant Kétou et Ibadan, Glélé lança ses troupes sur Kétou sans défense. Le roi Ojeku fut aussitôt capturé et décapité, alors que son royaume était mis à feu et à sang par l’armée de Glélé.

Malgré cette écrasante victoire, le roi Glélé, n’avait pas mis fin à son hostilité à l’égard de Kétou. Avec le redressement de Kétou, il chercha d’autres moyens pour définitivement défaire son ennemi. Apprenant par un informateur que la nouvelle stratégie militaire de Kétou était essentiellement défensive, il lança en 1886 une offensive d’envergure contre Kétou. L’attaque fut de courte durée et particulièrement meurtrière pour les troupes dahoméennes, puisque la muraille de Kétou s’avéra être infranchissable. Il fut donc décidé de cerner la ville et de l’affaiblir par le blocus et la famine. Au terme d’un siège de trois mois, Glélé supervisa personnellement la destruction totale de Kétou. La ville fut pillée, les temples et autels furent détruits et toutes les maisons brûlées. La majorité des soldats et gens de Kétou furent conduits attachés jusqu’à Abomey pour endurer la honte et la cruauté, tandis que leurs chefs étaient impitoyablement exécutés.

Il faut attendre huit ans et la défaite dahoméenne aux mains des troupes françaises du général Dodds, pour voir la renaissance de Kétou. C’est donc en 1894, sous le règne du roi Oyingin que Kétou se relève définitivement. Depuis lors, Kétou a connu cinq souverains, dont le dernier, Adedun Loyé, successeur de Aladé Ifè, décédé le .

Aladé Ifè, 50e roi de Kétou

À la fin du règne du 49e roi Adétutu le , et après consultation de l’oracle Ifa, le choix fut porté sur le dénommé Basile Gbotché, pour assumer la fonction royale. Né à Kétou vers 1948, il avait fait carrière dans l’administration publique en tant que statisticien au Ministère du Plan et du Développement. Il fut couronné le sous le nom de règne de Aladé Ifè – le « porteur de la couronne d’amour ».

Il tira sa révérence le lundi , à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie[5].

Son successeur, présenté aux populations de Kétou le dimanche , a pour nom Anicet Adédjouman Adéchinan. Marié et père de plusieurs enfants, il est inspecteur des douanes en service à Kaboua dans la commune de Savè[6].

Comme tous les rois avant lui, pendant plus de trois mois, il se sacrifiera au rituel du pèlerinage, reprenant l’itinéraire qui a conduit le premier roi du Nigéria jusqu’à Kétou. Ainsi il se rendra, pour effectuer les sacrifices d’usage, à Idofa, Imeko, Illikimou, Idigny, Irokogny et Odometa avant d’entrer à Kétou par la porte Akaba Idena[7].

Avant d’être couronné, le roi doit également se familiariser avec les secrets de sa fonction. Ainsi, il sera initié durant plusieurs retraites royales aux sciences divinatoires et aux affaires religieuses lui permettant d’exercer sa charge. Une fois ces étapes effectuées, le roi peut officiellement entrer en fonction.

Liste des rois de Kétou

Cinquante souverains se sont succédé à la tête de Kétou depuis l'établissement à Aro. Le 51e, Adedun Loyé, a été présenté à la population le dimanche [6].

Il est à noter que Kétou a été dirigé par deux régents au cours de son histoire : Agidigbo Hungbo (1883 - 1886), puis Ida, une femme (1893 - 1894)[8].

| Rang | Nom | Fils de | Famille | Règne |

|---|---|---|---|---|

| Avant l'arrivée sur le site de Kétou (Aro)[9] | ||||

| 1 | Şopasan | Paluku & Olu-wunku | ||

| 2 | Owe | Adeyomu & Asebi | ||

| 3 | Ajoje | Ademunle & Odere | ||

| 4 | Ija | (Père inconnu) & Ofinran | ||

| 5 | Erankikan | Adebiyi & Oju | ||

| 6 | Agbo-Akoko (Agbo I) | Adekambi & Oliji | ||

| Rois à Kétou[9] | ||||

| 7 | Ede | Parents inconnus | ||

| 8 | Okoyi | Atonsi & Oniyi | ||

| 9 | Esu | Aro-bada-Isa & Agba | ||

| 10 | Apanhum | Adunu & Awopa | ||

| 11 | Daro | Anepo & Orere | ||

| 12 | Ogo | Adimu & Asanu | Alapini | |

| 13 | Agbo-keji (Agbo II) | Ajido & Oduola | ||

| 14 | Sa | Aguro & Asabi | ||

| 15 | Epo | Lilaja & Iroku | ||

| 16 | Ajina | Asubo & Abesu | ||

| 17 | Ara | Akambi & Ofere | ||

| 18 | Odiyi Koyenikan | Parents inconnus | ||

| 19 | Olukadun | Adekambi & Ajaro | ||

| 20 | Arugbo | Ajagbe & Ijaku | ||

| 21 | Odun | Atişe & Ajǫke | ||

| 22 | Tete | Ajido & Adufȩ | ||

| 23 | Ajiboyede | Iroro & Awele | ||

| 24 | Arowojoye | Akoni & Kobolu | ||

| 25 | Epo Otudi | Omowoye & Ajini | Mesa | |

| 26 | Etu | Ondofoyi & Awopȩ | Mefu | |

| 27 | Ekoshoni | Agbaka & Abero | Alapini | |

| 28 | Emuwagun | Adisa & Aşakȩ | Magbo | |

| 29 | Asunu | Aşotan & Iyamo | Aro | |

| 30 | Agodogbo | Ileju & Asabo | Mesa | |

| 31 | Agasu | Ajagbe & Ayinke | Mefu | |

| 32 | Orubu | Aşuloye & Agbekȩ | Alapini | |

| 33 | Ileke | Adike & Koraye | Magbo | |

| 34 | Ebo | Adiro & Anikȩ | Aro | |

| 35 | Osuyi | Akande & Aşakȩ | Mesa | |

| 36 | Oniyi | Ojugbele & Abȩşe | Mefu | |

| 37 | Abiri | Aşotan & Awȩle | Alapini | |

| 38 | Oje | (Père inconnu) & Ilufȩ | inconnu | 1748 - 1760 |

| 39 | Ande | Adeyi & (Mère inconnue) | Magbo | 1760 - 1780 |

| 40 | Akebioru | Ibajȩ & (Mère inconnue) | Aro | 1780 - 1795 |

| 41 | Ajibolu | Orubu & Aşabi | Mesa | 1795 - 1816 |

| 42 | Adebiya | Orubu & Adubo | Mefu | 1816 - 1853 |

| 43 | Adegbede | Asunu & Owuaji | Alapini | 1855 - 1858 |

| 44 | Adiro | Obaleke & Obasi | Magbo | 1858 - 1867 |

| 45 | Ojȩku | (Père inconnu) & Wenfolu | Aro | 1867 - 1883 |

| 46 | Oyingin | Abido & Oluwofe | Mesa | 1894 - 1918 |

| 47 | Ademufȩkun | Odewena & IlemQle | Mefu | 1918 - 1936 |

| 48 | Adegbitȩ | Ogun & Alaye | Alapini | 1937 - 1963 |

| 49[10] | Adetutu | Magbo | 1965 - 2002 | |

| 50 | Aladé Ifè | Aro | 2005 - 2018 | |

| 51 | Adedun Loyé | Mesa | 2018 - | |

Culture

.jpg.webp)

On trouve sur place un grand nombre de danses et de cérémonies religieuses yoruba (culte Orisha), comme les masques gueledes (classés au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO), les Eguns, etc.

Également, les traditions de Kétou influencent fortement les religions africaines du Brésil. On trouve notamment le Candomblé Ketu dans la région de Salvador de Bahia.

Le patrimoine touristique et artisanal

Cité historique, Kétou possède plusieurs sites d’intérêt. L’industrie touristique n’y est pas du tout développée bien qu’il y ait plusieurs hôtels et auberges, dont un de bon standing. La visite de Kétou s’articule autour des sites suivants :

- le Palais Royal, où il est possible de rencontrer le roi ;

- le musée Akaba Idena (la porte magique), où on retrouve les fortifications de la ville, l’ancienne entrée unique du royaume ainsi que de nombreux autels religieux et sculptures Yoruba ;

- le fétiche Aïtan-Ola, enterré sous un tas d’ordures sacré, du haut duquel on a une vue imprenable de la ville ;

- les marchés de la ville, très animés et dont le plus grand est le marché Assena.

.jpg.webp) Aïtan-Ola, tas d’ordures sacré à Kétou

Aïtan-Ola, tas d’ordures sacré à Kétou

Jumelage

Kétou bénéficie d’un jumelage avec la ville française de La Mothe-Achard (Vendée) depuis 1997, et depuis , avec la ville de Vauréal (Val-d'Oise).

Notes et références

- INSAE, Effectifs de la population des villages et quartiers de ville du Bénin, (RGPH-4, 2013), février 2016, p. 71

- Gassi Bani, Monographie de la commune de Kétou, Afrique Conseil, , p. 2-4

- Monographie de la commune de Kétou, op.cit., 2006, p. 11

- « Carnet noir: Le roi de Kétou Aladé Ifè s'est éteint », sur La Nation (consulté le )

- « Anicet Adédjouman Adéchinan, nouveau roi de Kétou », sur 24heures au Bénin (consulté le )

- « Royauté béninoise: Anicet Adédjoumon Adéchinan, nouveau roi de Kétou », sur La Nation (consulté le )

- (en) « Benin traditional polities », sur www.rulers.org (consulté le )

- (en) Parrinder, E.G., The Story of Kétu, (lire en ligne), p. 99 - 100

- Kadya Emmanuelle Tall, « DES ROIS, DU PATRIMOINE ET DE LA DÉMOCRATIE AU BÉNIN », Anthropologie et sociétés, Québec: Département d’anthropologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval, , p. 11 (lire en ligne)

- Musée africain de Lyon

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Gassi Bani, Monographie de la commune de Kétou, Afrique Conseil, , 53 p.

- Edouard Dunglas, Contribution à l'histoire du Moyen-Dahomey (Royaumes d'Abomey, de Kétou et de Ouidah), Institut français d'Afrique noire, Porto-Novo, 1958, 118 p.

- Félix Iroko et Ogunsola John Igue, Les villes yoruba du Dahomey : l'exemple de Ketu, 1975 (2e éd.), Université du Dahomey, 48 p.

- (en) Samuel Johnson, The History of the Yorubas. From the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate, 1921, réédité en 2011 par Cambridge University Press, 740 p. (ISBN 978-1108020992)

- Geoffrey Parrinder, Les vicissitudes de l'histoire de Ketu (traduit de l'anglais par Toussaint Sossouhounto), Éditions du Flamboyant, Cotonou ; Agence de la francophonie (ACCT), Paris, 1997, 151 p. (ISBN 978-2-909130-72-9)

- Adédíran, ’Bíódún. Kings, traditions and chronology: The case of the Kétu Kingdom. Afrika Zamani Nos. 18-19, 1987

- (en) Lorelle D. Semley, Mother is gold, father is glass : gender and colonialism in a Yoruba town, Indiana University Press, Bloomington, 2011, 235 p. (ISBN 978-0-253-22253-4)