Jules Dervelle

Jules Dervelle est le personnage principal et éponyme de L'Abbé Jules (1888), roman de l’écrivain français Octave Mirbeau.

| Jules Dervelle | |

| Personnage de fiction apparaissant dans L'Abbé Jules. |

|

| Activité | Prêtre |

|---|---|

| Caractéristique | Révolte |

| Entourage | Église catholique Albert Dervelle |

| Ennemi de | « T’z’imbéé… ciles ! » |

| Créé par | Octave Mirbeau |

Carrière

Jules Dervelle est né dans un village du Perche, Viantais, d’un père violent et alcoolique et d’une mère dévote. Quoique bon élève, il fait rapidement preuve de violence et d’un goût caractérisé pour les mystifications cruelles. À l’étonnement général, il décide un beau jour de se faire prêtre, « nom de Dieu ! » Une fois terminées ses études de théologie, il est nommé secrétaire de l’évêque de S..., un prélat faible dont il ne tarde pas à exploiter la confiance. Devenu tout-puissant dans le diocèse, à la faveur de son emprise sur l’évêque, il y fait régner la terreur parmi ses collègues et multiplie les provocations et les scandales, dont l’un met en alerte les chancelleries européennes et vaut à l’évêque une vive réprimande du régime du Second Empire. Un soir, il tente aussi de violer une jeune paysanne, qui le repousse sans mal.

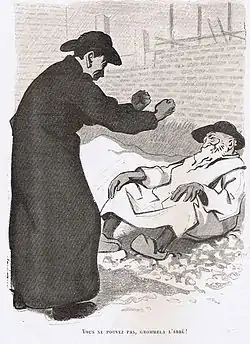

Chassé de l’évêché il obtient une modeste cure à Randonnai et y passe dix ans, à s’ennuyer mortellement. Pour s’occuper, il se lance dans divers projets sans lendemain. Puis il disparaît un beau jour à Paris, où il passe six années dont les lecteurs ne sauront rien, ce qui suscitera bien des questions parmi les gens de Viantais. Sans s’expliquer, il finit par rentrer dans son village natal, mais il refuse de loger chez son frère, le Dr Dervelle, et aménage une maison isolée, les Capucins, où il s’enferme souvent dans sa bibliothèque, près d’une mystérieuse malle. Dans l’espoir que son fils Albert puisse hériter de son oncle Jules, le Dr Dervelle propose à son frère de se charger de l’éducation de son neveu. Mais Jules, partisan de l’« éducation négative » préconisée par Jean-Jacques Rousseau, ne lui apprend rien, ce qui ne l’empêche pas de lui faire lire du Spinoza et du Pascal. Malade, il finit par mourir, au terme d’une longue agonie fort peu édifiante, au cours de laquelle il prononce « des mots abominables » et se livre « à des actes obscènes ». Par un testament daté du et qui constitue une manière d’expérimentation posthume, il lègue sa fortune au premier prêtre du diocèse qui se défroquera, se réjouissant par avance des belles bagarres que cette disposition ne devrait pas manquer de susciter ; quant à sa malle, bourrée de livres et d'illustrations pornographiques, elle est, à sa demande expresse, brûlée en petit comité.

Un révolté métaphysique

L’abbé Jules est un révolté métaphysique en proie à des doutes lancinants, mais avide d'absolu, et déchiré par des « postulations » contradictoires, tantôt vers le ciel, le bien, le pur et le juste, tantôt au contraire vers le bas, le mal, l'impur, le sale, et il souffre en permanence de cet écartèlement de son être, sans jamais être capable de contrôler ses impulsions. La chasteté ecclésiastique, qu’il juge dangereusement contraire aux besoins sains et naturels de l’homme, lui pèse terriblement et il se livre à des pratiques solitaires et compulsives, qui choquent en lui le désir de pureté et d’élévation, car il n'y voit que des « cochonneries », et dont les effets sont aggravés par des tendances clairement hystériques[1]. En révolte contre son Église, contre ses dogmes abêtissants et contre ses confrères ensoutanés qui ne se soucient que de disposer d'une mangeoire bien garnie, il ne parvient pas pour autant à se défroquer définitivement et, comme « prêtre libre », il est même en droit de continuer à dire la messe et à conférer aux mourants les derniers sacrements.

.jpg.webp)

En révolte également contre une société étouffante et oppressive et contre ses congénères, tous taxés de « T’z’imbéé… ciles ! », il ne parvient pas pour autant à donner une cohérence à ses bouffées de révolte et de dégoût et se contente de « tirades d’un anarchisme vague et sentimental ». Il pousse à l’extrême les contradictions vécues par tous les hommes, et ses déchirements font de lui « un damné », selon l'expression de Guy de Maupassant[2]. Mais son cas, bien qu’exceptionnel, n’en est pas moins éclairant pour la compréhension de l’humaine nature.

Pour imaginer l'abbé Jules, le romancier s'est souvenu d'un de ses oncles, Louis-Amable Mirbeau, prêtre libre, à l’agonie duquel il a assisté vingt ans plus tôt[3]. Mais il lui a aussi donné beaucoup de lui-même : ses emballements, ses déchirements, son amour de la nature, ses alternances d'exaltation et de dépression, sa violence verbale, son goût de la mystification, sa conception tragique de la condition humaine, sa révolte métaphysique, son éthique naturiste, son aspiration à l’anéantissement de la conscience, sa révolte contre toutes les structures sociales oppressives et aliénantes, sa dénonciation des idéaux mystificateurs et criminogènes. Mais le romancier se refuse pour autant à faire de son personnage son porte-parole et il lui prête des actions choquantes et des discours incohérents qui nuisent à sa crédibilité et qui obligent le lecteur à s’interroger.

Notes et références

- Voir Pierre Michel, « Mirbeau et l’hystérie », in Écrire la maladie – Du bon usage des maladies, Actes du colloque d’Angers, Imago, 2002, p. 71-84.

- Lettre de Maupassant à Mirbeau de la fin mars 1888, citée par Pierre Michel, « Maupassant et L’Abbé Jules », Cahiers Octave Mirbeau, n° 11, 2004, p. 229-234.

- Voir Max Coiffait, « L’Oncle Louis Amable dans la malle de l’abbé Jules », Cahiers Octave Mirbeau, n° 10, 2003, p. 204-214.

Bibliographie

- Serge Duret, « Portrait en négatif - Jules, l'abbé à la triste figure », dans Un moderne : Octave Mirbeau, Eurédit, 2004, p. 83-96.

- Claude Herzfeld, « L'abbé Jules : une exception ? », Cahiers Octave Mirbeau, n° 19, 2012, p. 25-38.

- Yannick Lemarié, « L’Abbé Jules : de la révolte des fils aux zigzags de la filiation », Cahiers Octave Mirbeau, n° 16, 2009, p. 19-33.

- Yannick Lemarié, « Enquête littéraire sur la malle de l’abbé Jules », Cahiers Octave Mirbeau, n° 18, 2011, p. 19-34.

- Yannick Lemarié, L'Abbé Jules : quel personnage ! », Préface, La Piterne, 2017.

- Pierre Michel, « Aux sources de L'Abbé Jules », Littératures, université de Toulouse, n° 30, , p. 73-87.

Liens externes

- Max Coiffait, « L’Oncle Louis Amable dans la malle de l’abbé Jules », Cahiers Octave Mirbeau, n° 10, 2003, p. 204-214..

- Céline Grenaud, « Les Doubles de l'abbé Jules, ou comment un hystérique peut en cacher un autre », Cahiers Octave Mirbeau, n° 13, 2006, p. 4-21.

- Sándor Kálai, « Les possibilités d’une bibliothèque idéale (L’écriture, le livre et la lecture dans L’Abbé Jules) », Cahiers Octave Mirbeau, n° 13, 2006, p. 22-35.

- Yannick Lemarié, « L'Abbé Jules et Ovide Faujas : deux curés en enfer », Cahiers Octave Mirbeau, n° 6, 1999, pp. 100-121.

- Pierre Michel, « Mirbeau et l’hystérie », loc. cit..