John Harrison (horloger)

John Harrison (né le à Foulby dans le comté de Yorkshire, mort le à Bloomsbury à Londres), est un artisan ébéniste de son état, et horloger autodidacte britannique du XVIIIe siècle.

| Naissance | Foulby (en) |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) Londres |

| Sépulture |

St John-at-Hampstead (en) |

| Domicile | |

| Activités | |

| Enfant |

William Harrison (en) |

| Distinction |

|---|

Il est l’inventeur du chronomètre de marine. Son invention a marqué l’histoire de la marine en permettant d’améliorer la précision des approches et de diminuer sensiblement le risque d’échouement, et l’histoire de l’horlogerie par l’invention de nombreux dispositifs.

Il fut un personnage à la fois délaissé et jalousé, avant d’être finalement récompensé par le roi George III.

Biographie

John Harrison est né à Foulby, près de Wakefield dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre, d’un père menuisier. Il est l’aîné de cinq enfants.

Vers 1700, sa famille déménage à Barrow upon Humber dans le Lincolnshire. Une légende raconte, que lorsqu’il aurait été malade de la varicelle à l’âge de six ans, une montre lui aurait été offerte pour le distraire, et qu’il aurait passé des heures à essayer de comprendre son fonctionnement. Il aime la musique, qu’il pratique en chantant dans le chœur de l’église de la paroisse de Barrow[1].

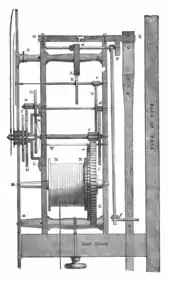

Harrison devient ébéniste et construit des horloges entièrement en bois. La première, créée en 1713, est actuellement conservée au Worshipful Company of Clockmakers' Collection à Guildhall ; une autre, faite en 1715, est au Science Museum ; et une troisième, de 1717, est au Nostell Priory dans le Yorkshire, elle porte l’inscription « John Harrison Barrow ».

Au début des années 1720, Harrison reçoit une commande pour faire une nouvelle horloge pour la ville de Brocklesby Park, dans le North Lincolnshire. L’horloge fonctionne encore. Elle est en bois de chêne et de gaïac. Elle possède un « échappement de sauterelle », une invention d'Harrison pour un contrôle du mouvement pas à pas, sans friction et ne nécessitant donc pas de lubrification.

Entre 1725 et 1728, John et son frère James, qui est aussi ébéniste, fabriquent au moins trois horloges à pendule, de type horloge comtoise en chêne et gaïac. À cette occasion, Harrison invente le pendule, appelé gridiron pendulum (en) en anglais, ayant des tiges de métaux différents pour être moins sensible aux variations de température. On pense que ces trois horloges furent les plus précises de leur époque. La première fut conservée au Time Museum, aux États-Unis, jusqu’à sa fermeture en 2000 et son acquisition en 2004 par un collectionneur privé. La deuxième fait partie des collections des Leeds Museums and Galleries dans le West Yorkshire. La troisième est conservée par la Worshipful Company of Clockmakers.

Puis, à partir de 1730 et jusqu’à la fin de sa vie, Harrison se consacre à la création de chronomètres de marine pour la détermination de la longitude, avec le soutien financier et moral de George Graham et d'Edmond Halley.

Il meurt à Red Lion Square, dans le quartier de Bloomsbury, à Londres, le jour de son 83e anniversaire. On l'enterre dans le cimetière de l’église St. John à Hampstead où reposent aussi sa seconde épouse, Elizabeth, et leur fils William.

Chronomètres de marine

Depuis le temps des grandes explorations maritimes menées par les Européens (Christophe Colomb, etc.), le problème de la détermination de la position est-ouest (la longitude) avait pris beaucoup d’importance et plusieurs États européens avaient lancé des prix pour récompenser le premier qui trouverait un moyen pratique d’y parvenir. C’est le cas du gouvernement britannique qui vote le Longitude Act en 1714, offrant une récompense de 20 000 livres (300 000 francs-or). Deux types de solutions théoriques avaient été présentées depuis longtemps : soit par l’étude de la position d’un corps céleste, par exemple la Lune comme l’avait préconisé Jean-Baptiste Morin en 1634 ; soit par l’utilisation d’une horloge de précision embarquée comme l’avait préconisé Gemma Frisius en 1533.

John Harrison apprend que l’horloger anglais, Henry Sully, invente une « montre de la mer » qu’il présente en 1716 à l’Académie des Sciences française, et qu’un mémoire est publié à son sujet en 1726 intitulé Une horloge inventée et exécutée par M. Sulli.

En 1730, John Harrison dessine les plans d’un chronomètre de marine et se rend à Londres pour trouver le financement nécessaire à sa fabrication. Il arrive à convaincre l’astronome Edmond Halley et l’horloger George Graham de l’aider un peu. Harrison met cinq ans pour réaliser son premier chronomètre, qui s’appellera plus tard H1. En 1736, Harrison va en bateau à Lisbonne sur le HMS Centurion et revient sur le HMS Orford. Le calcul manuel réalisé par le commandant en second indique une position fausse de 60 miles vers l’est, alors que la position calculée par Harisson avec son H1 est exacte. Il ne s’agissait pas du voyage transatlantique requis par le Board of Longitude, mais cela impressionne suffisamment le jury pour lui octroyer une bourse de 500 livres. Harrison commence alors à construire son second chronomètre, le H2, qui est plus compact. En 1741, après trois ans de fabrication et deux ans de mise au point sur terre, le H2 est prêt. Mais la guerre de succession d’Autriche entre l’Angleterre et l’Espagne empêche l’expérimentation sur un voyage transatlantique. En attendant la fin de la guerre, le bureau des longitudes lui offre à nouveau 500 livres pour l’aider. Et comme Harrison découvre une erreur de conception des balanciers, il se met à travailler sur son troisième chronomètre, le H3, mais sans arriver à obtenir un résultat qui le satisfasse pleinement.

En 1758, Harrison va à Londres, et s’aperçoit avec surprise que l’horloger Thomas Mudge, le successeur de George Graham, a réussi à faire une montre aussi précise que ses chronomètres. Mudge a tiré profit du nouvel acier de Sheffield élaboré par Benjamin Huntsman. Harrison, de son côté, a aussi conçu une montre de précision qu’il a fait fabriquer par John Jefferys (en) vers 1752-53. Cette montre possède un nouvel échappement. Il s’en inspire pour son quatrième chronomètre, le H4. Il le réalise en six ans, avec l’aide de quelques-uns des meilleurs ouvriers-horlogers de Londres. Harrison y grave son nom, le numéro 1, et la date de 1759. Cette « montre de mer » se présente dans deux coques en argent d’un diamètre de 13,2 cm (5,2 pouces) avec un petit remontoir. Le mouvement a un nouveau type d’échappement. Il y a cinq battements par seconde.

Harrison, maintenant âgé de 68 ans envoie son fils William faire le voyage transatlantique requis. Donc, en 1761, William s’embarque sur le HMS Deptford qui part pour la Jamaïque. Arrivé là-bas, le calcul montre que le chronomètre H4 est en retard de 5 secondes, soit une erreur de longitude de 1,25 minute, environ un mille marin. Harrison pense que ce résultat lui permettra d’obtenir le prix, mais le jury le lui refuse, estimant qu’il a eu de la chance. L’affaire est portée devant le Parlement qui accepte de n’accorder qu’une compensation de 5 000 livres, laquelle est refusée par Harrison.

Un nouveau voyage est décidé pour apporter une preuve supplémentaire. Le HMS Tartar part pour l’île de la Barbade. Le chronomètre H4 montre un temps décalé de 39 secondes, donnant une erreur de position d’une quinzaine de kilomètres. Le révérend Nevil Maskelyne, qui a fait aussi le voyage, calcule la longitude par la position de la Lune et arrive à une erreur de 48 km. Les résultats sont présentés à la commission des longitudes en 1765, qui estime encore que la chance a joué un grand rôle. Le Parlement offre la moitié du prix, promettant l’autre moitié quand d’autres mesures aussi précises auront pu être réalisées par des copies du chronomètre H4. Maskelyne devient astronome royal et obtient ainsi une place au bureau des longitudes. Il convainc les autres jurés de ne pas faire faire de copies du H4.

Pendant que le H4 est aux mains du jury pour examen, Harrison commence à travailler à un nouveau chronomètre, le H5. Au bout de trois ans, Harrison en a assez d’attendre, et il s’adresse directement au roi George III. Il lui confie son H5 pendant dix semaines, de mai à , au cours desquelles des mesures sont prises quotidiennement qui montrent que le H5 fait une erreur d’environ un tiers de seconde par jour. Le roi est impressionné. Il demande au Parlement d’accorder le prix. En 1773, le Parlement verse une prime de 8 750 livres (qui n’est qu’une partie du prix, mais qui est déjà une grosse somme d’argent) au vieil Harrison, maintenant âgé de 80 ans. Il meurt trois ans plus tard.

Les chronomètres H1, H2, H3 et H4 sont conservés et exposés à l’observatoire de Greenwich à Londres.

James Cook utilisa le chronomètre K1, lors de son deuxième et de son troisième voyage, après s’être servi du calcul de la position de la Lune lors de son premier voyage. Le K1 est une copie du H4, réalisée par Larcum Kendall, qui fut apprenti chez John Jefferys.

Procédés d’horlogerie inventés

Au cours de ses recherches, il invente des procédés encore utilisés de nos jours, tels que :

- le roulement à rouleaux ;

- le balancier bi-métal ayant une longueur insensible aux changements de température ;

- le premier élément bi-lame : deux fines lames de deux matériaux ayant des coefficient de dilatation différents collées entre elles se déforment sous l’action de la chaleur. Ce dispositif est utilisé de nos jours dans les thermostats.

Il s’est intéressé très tôt au problème de la lubrification des mécanismes d’horlogerie et a réalisé vers 1720 une pendule dans laquelle les pivots des roues tournaient dans des paliers façonnés dans du padouk (Pterocarpus soyauxii Taub), une essence d’arbre exotique dont le bois exsude naturellement une huile fine.

Ses travaux d’horlogerie lui valent la médaille Copley en 1749.

À partir du XIXe siècle, l’industrie horlogère effectuera des progrès spectaculaires qui permettront la production en série de montres abordables et de précision suffisante pour calculer facilement et rapidement la longitude.

Hommage

- L'astéroïde (20314) Johnharrison a été nommé en son honneur.

Notes et références

- Dava Sobel, Longitude.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « John Harrison » (voir la liste des auteurs).

Sources

- (en) Sobel, Dava, Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time, New York, Penguin, (ISBN 0-14-025879-5).

- Dava Sobel (trad. Gerald Messadié), Longitude : l'histoire vraie du génie solitaire qui résolut le plus grand problème scientifique de son temps [« Longitude. The true story of a lone genius who solved the greatest scientific problem of his time »], Paris, JC Lattès, , 195 p. (ISBN 978-2-7096-1743-7, BNF 35854235).

- (en) Dava Sobel et William J.H. Andrewes, The illustrated longitude, Londres, Fourth Estate, , 224 p. (ISBN 978-1-84115-233-2, OCLC 59455018).

- (en) Rupert Gould, The Marine Chronometer. Its History and Development, Londres, J. D. Potter, 1923. (ISBN 0-907462-05-7) ; Rééd. : Londres, 1971 ; reprint, Holland Press, Londres, 1976 ; reprint, Antique Collectors' Club Ltd, 2006.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :