Johann Gottfried Eckard

Johann Gottfried Eckard (Eckhardt) (Augsbourg, – Paris, ) est un compositeur et pianiste allemand. Ses prénoms sont francisés en Jean Godefroy sur les publications.

Biographie

Né à Augsburg, Eckard est dans sa jeunesse graveur sur cuivre professionnel, acquérant sa formation musicale en autodidacte, sur son temps de loisirs, avec pour guide l’Essai sur la vraie manière de jouer du clavier (Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1753) et les six « Probesonaten » qui les suivent, de C.P.E. Bach. Il pratique le piano pendant son temps libre et rapidement développe une grande facilité.

Paris

En 1758, le facteur de piano et d'orgue, Johann Andreas Stein l’emmène à Paris, en passant par Strasbourg, où Stein visite son ancien maître, Johann Andreas Silbermann. Ce dernier note dans son journal :

« Monsieur Stein, à l'heure actuelle installé à Augsbourg, nous a rendu visite. Il avait avec lui un jeune homme d'une vingtaine d'années, nommé Eckart, qui joue du clavier à merveille. Ce dernier nous a montré de très belles miniatures qu'il a peintes lui-même. Il est sûrement aussi fort au pastel. Il a l'intention de se rendre à Paris mais il ne sait pas encore s'il veut choisir comme profession la peinture ou la musique. »

Eckart restera à Paris, où il vit le reste de sa vie. Au début, il subvient à ses besoins par la confection de miniatures, métier dans lequel il possédait apparemment une habileté considérable.

Leopold Mozart fait connaissance d'Eckard lors de son séjour parisien pendant l'hiver de 1763–64, et exprime la haute estime qu'il a pour lui dans une lettre de . Le jeune Mozart et sa sœur jouent les sonates opus 1, éditées depuis le printemps 1763. Grimm, dans sa Correspondance littéraire, qualifie Eckard comme « le plus fort » de tous les compositeurs parisiens, déclarant qu'« il a du génie, les plus belles idées, avec un jeu plein de sensibilité et une légèreté surprenante ». Et ce ne fut pas seulement un enchantement momentané des milieux musicaux parisiens. À la mort de Schobert en 1767, le même Grimm écrit :

« Il n'avait pas autant de génie que notre Eckart, qui reste toujours le premier maître de Paris, mais Schobert avait plus d'admirateur qu'Eckart, parce qu'il était toujours agréable et qu'il n'est pas donné à tout le monde de sentir l’allure du génie. Les compositions de Schobert étaient charmantes. Il n’avait pas les idées précises de son émule, mais il connaissait supérieurement les effets et la magie de l'harmonie et il écrivait avec beaucoup de facilité, tandis que Mr. Eckart ne fait que difficilement les choses de génie. C'est que ce dernier ne se pardonne rien et que Schobert était en tout d'un caractère plus facile. »

En atteste aussi Jean-Benjamin de La Borde, qui déclare dans son Essai sur la musique ancienne et moderne (1780) que l'exécution de Eckard au clavier était « la plus brillante et agréable » et qu'« il excelle surtout à préluder pendant des heures entières qu'il trouve moyen de faire passer pour des moments pour ceux qui l'écoutent ». Charles Burney donne un témoignage supplémentaire de la haute estime que ressentait pour lui ses contemporains :

« Il y a beaucoup de grands musiciens allemands dispersés dans toute l'Europe, dont le mérite est peu connu en Angleterre, ou même dans leur pays natal ; parmi ceux-ci se trouve Eckard, qui est depuis cinquante ans à Paris. Ce musicien a peu publié ; pourtant, pour ce qui est paru, il est évident qu'il est un homme de génie et un grand maître de son instrument. »

Eckart est le champion de la sonate pour clavier seul, lorsque la mode était à la sonate avec accompagnement de violon[1].

Eckard meurt, âgé de 74 ans à Paris. À sa mort, le Mercure de France note qu'il était « le plus célèbre claveciniste de l'Europe ».

Œuvres et style

.jpg.webp)

.jpg.webp)

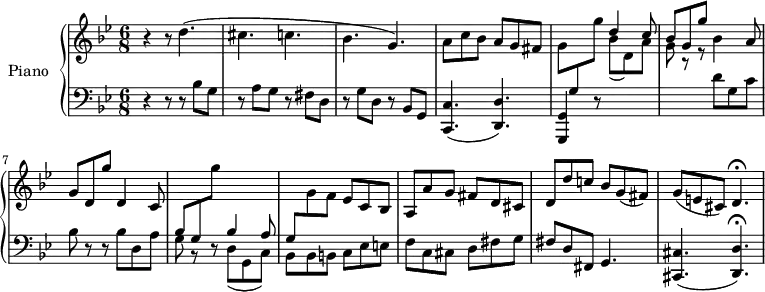

Eckard peut revendiquer deux innovations de portées historiques : il est le premier compositeur à Paris à concevoir des sonates pour le piano, et il prévoyait que le piano jouirait d'une grande vogue, plusieurs années avant que cet instrument ait été accepté dans les salons et les salles de concert de parisiennes. Malheureusement, seuls trois opus ont été publiés, soit huit sonates : les six sonates op. 1 (1763, dédié à Pierre Gaviniès)[2], deux sonates op. 2 (1764, dédié à la marquise de Barbantanne)[3] et une série de variations (1764) sur le « Menuet d'Exaudet »[4] - [5], sans numéro d'opus.

Bien que la page de titre de opus 1 ne spécifie que le clavecin, la préface d'Eckard étend l'exécution des œuvres au piano ; et ses indications méticuleuses de nuances dynamiques (par exemple le second mouvement de la sonate no 6), une pratique jusqu'alors inconnue à cette période, montre clairement sa préférence pour le nouvel instrument.

« J'ai tâché de rendre cet ouvrage d'une utilité commune au clavecin, au clavicorde et au forté piano. C'est par cette raison que je me suis cru obligé de marquer aussi souvent les doux et les forts, ce qui eut été inutile si je n'avais eu que le clavecin en vue. »

— Eckard, préface de l'opus 2.

Les deux instruments, piano et clavecin, sont indiqués sur la page de titre de son opus 2 et la musique révèle une plus grande considération pour les caractéristiques idiomatiques du piano. Mais « les trois premières étant de loin les plus riches[6]. »

Formellement, les sonates d'Eckard ne suivent aucun modèle d'ensemble : la moitié sont en trois mouvements, deux sont constitués de deux mouvements et deux autres n'ont qu'un mouvement unique, plutôt développé (op. 1 nos 4–5). Contrairement aux sonates de ses compatriotes émigrés à Paris, Eckard ne demande aucun instrument d'accompagnement, pour accroître l'expression. La texture musicale est animée, parfois avec la participation contrapuntique de la main gauche ; et dans un effort pour donner une plus grande signification musicale à l'accompagnement, Eckard ne se borne pas aux motifs de basse d'Alberti – « dont il fait grande consommation » dit Guy Sacre[6] – mais l'utilise comme un dispositif parmi d'autres : octaves brisées, traits en zigzag sur tout le clavier[6]... Bien que le matériel thématique ne pas en rien distinct de ses contemporains, par sa capacité aux développement, Eckard anticipe les œuvres de maturité de Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart (par exemple le premier mouvement de l'opus 1 no 2). Son style montre l'influence de C.P.E. Bach (premier mouvement de l'opus. 1 no 3) et est similaire à celui de son compatriote expatrié Johann Schobert (comparer les premiers mouvements de l'opus 1 no 3 d'Eckard et opus 14 no 3 de Schobert). Il a également exercé une influence considérable sur le jeune Mozart qui admirait ses œuvres et a adopté un certain nombre de ses traits dans sa musique de clavier des années 1762-64 (l'accompagnement de la sonate K.6 est un dérivé des premier et troisième mouvements de l'opus 1 no 1 d'Eckard). En outre, Mozart a transcrit en 1767 une des sonates en un mouvement d'Eckard (l'opus 1 no 4) dans le mouvement lent de son Concerto pour piano K.40. Mais Eckard lui-même a déjà quelque chose de son cadet autrichien, notamment dans l'épisode en mineur de la deuxième sonate de l'opus 2 : « si mozartien, parlant d'avantage ce langage où sens et cœur sont réunis à la raison[7] ».

Début du Presto de la Sonate II, de l'opus 1.

Discographie

- Sonates et menuets pour pianoforte, op. 1 nos 3 et 4, op. 2 no 1 - Arthur Schoonderwoerd, piano-forte C. Clarke (1993) d'après modèle de Sébastian Lengerer 1793 (, ZigZag Territoires ZZT9806 01)[8]

- Œuvres pour clavier - Miklós Spányi, clavicorde d'après Gottfried Joseph Horn, Dresde 1785 et piano à tangentes d'après Baldassare Pastori, Milan 1799 (22–, 2CD Hungaroton 32313/4)

Bibliographie

Éditions

- Jean-Amédée Lefroid de Méreaux, Les clavecinistes de 1637 à 1790, Paris, 1864–1867 (lire en ligne)Donne la partition de la première sonate de l'opus 1.

- Œuvres Complètes pour le Clavecin ou le Pianoforte. Éd. Eduard Reeser, Bärenreiter 1956.

- Six Sonates, op. I, Deux Sonates, op. II, Menuet D’Exaudet avec des Variations. Facsimilé J. M. Fuzeau, 1992.

Ouvrages anciens

- (de) P. von Stetten, Kunst-, Gewerb- und Handwerks-Geschichte der Reichs-Stadt (Augsbourg, 1779–88)

- (de) Christian Friedrich Daniel Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (Vienne, 1806)

- Friedrich Melchior Grimm, Correspondance littéraire, philosophique, et critique (Paris, 1812–14) ; éd. M. Tourneux (Paris, 1877–82)

Études et monographies

- T. de Wyzewa et G. de Saint-Foix, W.-A. Mozart : sa vie musicale et son œuvre (Paris, 1912–46)

- (de) H.T. David, Johann Schobert als Sonatenkomponist (Borna, 1928)

- (de) E. Hertz, Johann Andreas Stein (Würzburg and Wolfenbüttel, 1937)

- (de) Eduard Reeser, De klaviersonate met vioolbegeleiding in het Parijsche muziekleven ten tijde van Mozart (Rotterdam, 1939)

- (de) W.A. Bauer, O.E. Deutsch et J. Eibl, éds., Mozart: Briefe und Aufzeichnungen (Cassel, 1962–75)

- (en) Herbert C. Turrentine, Johann Schobert and French Clavier Music from 1700 to the Revolution (thèse, Université of Iowa, 1962)

- (de) Eduard Reeser, Ein Augsburger Musiker in Paris: Johann Gottfried Eckard (1735–1809) (Augsbourg, 1984)

- Guy Sacre, La musique de piano : dictionnaire des compositeurs et des œuvres, vol. I (A-I), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 2998 p. (ISBN 2-221-05017-7), p. 1046–1048.

- (en) I-Fang Chiang, The Sonatas of Johann Gottfried Eckard (1735-1809) and the Evolution of Keyboard Instruments Between 1760 ans 1785 (Thèse), University of North Texas, , 55 p. (lire en ligne [PDF])

Articles

- (nl) Eduard Reeser, « Johann Gottfried Eckard, 1735–1809 », Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis (TVNM), vol. 17, no 2, , p. 89–127 (ISSN 0921-3260, lire en ligne)

- (en) David Fuller, « A New French Harpsichord Source of the Mid-18th Century with an Eckard Connection », Early music, vol. 21, no 3, , p. 423–427 (ISSN 0306-1078, OCLC 5556168558, lire en ligne)

- (en) Herbert C. Turrentine, The New Grove Dictionary of Music and Musicians (édité par Stanley Sadie) : Eckard, Johann Gottfried, Londres, Macmillan, seconde édition, 29 vols. 2001, 25000 p. (ISBN 978-0-19-517067-2, lire en ligne)

Notes discographiques

- Arthur Schoonderwoerd (piano-forte) (trad. Clémence Comte), p. 2–4, ZigZag Territoires ZZT9806 01, 1997.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Johann Gottfried Eckard » (voir la liste des auteurs).

- Sacre 1998, p. 1046

- Sonates opus 1 sur Gallica

- Sonates opus 2 sur Gallica

- Toutes ces œuvres sont édités par E. Reeser dans J.G. Eckard, Œuvres complètes, Amsterdam et Cassel 1956 ; les fugues et les concertos indiqués par Schubart se sont perdus.

- Le menuet provient des Trios, op. 2 (1751) de Joseph Exaudet qui connurent un grand succès.

- Sacre 1998, p. 1047

- Sacre 1998, p. 1048

- Lors de sa sortie, cet enregistrement a reçu un 8 dans le magazine Répertoire no 119.

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (de) Bayerisches Musiker-Lexikon Online

- (en) Carnegie Hall

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (de) Biographie sur deutsche-biographie.de