Joaquin Ferrer

Joaquín Ferrer, né le à Manzanillo (Cuba) et mort le [1] dans le 14e arrondissement de Paris[2], est un artiste peintre, dessinateur et graveur lié au mouvement de l'abstraction lyrique.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Joaquin Ramon Ferrer |

| Nationalité |

Française |

| Activité | |

| Formation |

Ecole des Beaux-Arts, La Havane, Cuba |

| Mouvement | |

| Site web |

Le vide et la présence (1959), Le prédestiné est visible (1969), Mirage (1972), Intervalle blanc (1987), Éclipse (1992), Le 1er cri de l'aube (1999), L'aube inespérée (2003), La jungle de la mémoire (2007), Crépuscule (2013) |

Après avoir étudié à l’École des Beaux‐Arts de La Havane, il fait l’objet chaque année, entre 1954 à 1958, d’une exposition personnelle au salon annuel du Musée d’Art moderne de la capitale cubaine. En 1960, le Ministère de l’Éducation lui accorde une bourse pour aller étudier l’art à Paris. Son voyage prend un caractère décisif, car l’artiste décide de s’y installer et y réside toujours. En 1968, sa première exposition parisienne préfacée par Max Ernst a lieu à la galerie Le Point Cardinal qui va désormais présenter régulièrement son travail.

« […] Quant aux jeunes, je les plains. Comment n’ont-ils pas l’impression que tout a été fait avant eux ? On a tort d’en faire des dieux avant même qu’ils aient eu le temps de s’exprimer. L’un d’eux, Ferrer, est un peu ma découverte. Loin du Pop Art, du Mec’Art et de leurs succédanés, il me paraît profondément authentique […] »

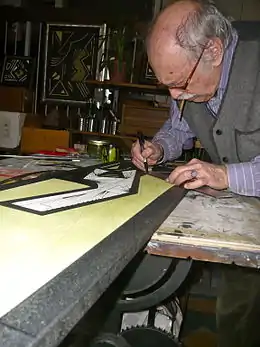

Il est exposé en France à la Fondation Maeght, au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et en Europe (Belgique, Suisse…). En complément de son travail de peintre, Joaquin Ferrer a aussi développé un œuvre important de graveur en illustrant de nombreux ouvrages de poètes et d’écrivains. Le style de Joaquin Ferrer tend vers l'abstraction lyrique, avec des figures construites comme des casse‐têtes qui ne sont pas sans rappeler les arts premiers[4].

Biographie

Naissance (1928)

Joaquín Ferrer Marquines est né le 4 octobre 1928 à Manzanillo, petit port de pêche de la pointe orientale de Cuba. Par suite d’une erreur administrative, cette date de naissance est parfois donnée comme le 4 juillet 1929. Son père, Joaquín Ferrer Herrera, exerce, comme ses ancêtres, le métier de tailleur. Sa mère, Altagracía Marquinez López, élève une famille de quatre enfants, deux garçons et deux filles[5].

Jeunesse (années 1930-1940)

Le jeune Joaquín va à l’école primaire puis à l’école supérieure de Manzanillo. Très jeune, il se plaît à dessiner et à copier des tableaux. La présence américaine à Cuba se traduit par un clivage avec le reste de la population plus pauvre, mais les enfants n’en souffrent guère. Son père souhaite que l’adolescent reprenne la tradition familiale mais celui-ci est de plus en plus attiré par les arts. En 1948, il travaille à la Compagnie des chemins de fer. Fasciné par l’aviation, il prend des cours de pilotage mais il y renonce dès ses premières expériences pratiques[5].

La Havane (années 1950)

Avec l’appui de son oncle, contre le gré de ses parents, il s’inscrit à l’École des beaux-arts de San Alejandro à La Havane. Il se lie à un autre étudiant, Agustín Cárdenas. Avec quelques autres élèves, il est hébergé et nourri à la prison du Castillo del Príncipe, près de l’école, commodité réservée aux étudiants impécunieux. À cette époque, il fréquente déjà, à l’extérieur de l’école, un autre futur peintre, Jorge Camacho. Leur aîné, Wifredo Lam, lui conseille de renoncer aux cours de l’École des beaux-arts, selon lui peu utiles. Joaquín Ferrer suit cet avis. En 1954, il montre ses œuvres pour la première fois au Salon de peinture du Musée d’art moderne de La Havane, et dans d’autres capitales latinoaméricaines. Il épouse Gina Pellón Blanco dont il se séparera et divorcera officiellement en 1971. Première exposition personnelle en 1955 à la galerie La Rampa, à La Havane puis en 1956 à la galerie Lyceum et en 1957 à la galerie Color Luz. Il travaille au Musée d’art moderne avec Cárdenas et Estopeñan et dans une petite galerie, Centro de Arte Cubano, en face de la cathédrale. Il réalise des gravures et, au Musée d’art moderne, une mosaïque dont une coquille dépare la signature en Ferret. La révolution de 1958-1959 à Cuba fait grand bruit dans le monde. En 1959, il reçoit une bourse du ministère de l’Éducation pour lui permettre d’étudier à l’étranger. Embarqué sur la « Reina del Mar », il arrive à La Rochelle le 8 décembre et se rend à Paris[5].

Paris (années 1960)

À Paris, le monde intellectuel est en pleine effervescence pro-cubaine. Il loge à la Cité universitaire ; Lam et Cárdenas l’accueillent et le conseillent. La bourse mensuelle de 100 dollars est irrégulière mais la Maison de Cuba est tolérante. Il visite avidement les musées et les galeries de Paris et prend des cours de français à l’Alliance française. En 1961, il expose parmi les « Artistes cubains contemporains » à la galerie du Dragon puis à la galerie Epona. La Maison des jeunes de Clichy expose « Cuba et Cubains » et en 1962 dans l'exposition collective « Art latino-américain » au Musée d’art moderne, à Paris. En 1963, il participe à la IIIe Biennale de Paris au Musée d’art moderne. Lors d’une exposition collective au cinéma-galerie Le Ranelagh, premiers contacts avec le surréalisme. Il s’installe dans un atelier à Pigalle. Pendant près de deux ans, un groupe d’amateurs lui verse individuellement de quoi survivre. Première exposition à la galerie Maya à Bruxelles, et aux Pays-Bas. Il expose dorénavant régulièrement à la galerie du Dragon et dans de nombreuses expositions collectives et des salons : Réalités nouvelles, Grands et jeunes d’aujourd’hui, Comparaisons, etc. Il revoit fréquemment d’autres Cubains de Paris dont Alejo Carpentier. Il rencontre André Breton, Jean Benoît et Édouard Jaguer à la galerie L’Œil lors de l’exposition « L’Écart absolu ». Il rencontre Alain Bosquet par l’intermédiaire duquel Max Ernst demande à le connaître. En 1967, participant à l’exposition « Artistes solidaires d’Israël », il entre en contact avec les membres du Comité d’honneur, Max Ernst, Joan Miró, André Masson et Marc Chagall. Ernst visite son atelier et achète trois peintures puis invite chez lui Jean Hugues, Alexandre Iolas et Bertie Urvater. Hugues lui demande rendez-vous le lendemain et lui propose une exposition dans sa galerie, Le Point cardinal. L’exposition du Point cardinal est préfacée par un dessin-collage légendé de Max Ernst. Les révoltes étudiantes de ce mois de mai n’entravent pas le succès commercial de l’exposition. C’est le début d’une fructueuse collaboration. Il sera mensualisé et régulièrement exposé pendant dix ans. Sa fille Monia naît en décembre 1968[5].

Années 1970 - 1980

L’existence du peintre est désormais égale. Installé boulevard Brune depuis 1977, il épouse Anne Jézéquel (décédée en 1993), la mère de sa fille, en 1978. En 1979, il est naturalisé français. Il se passionne pour l’art extra-européen. Son quotidien se passe dans son atelier ou en contact avec ses amis : Lam, Ernst, Camacho, Cárdenas, Matta, Miró, Luca, Bosquet toujours fidèle, et beaucoup d’autres. Il voyage (Mexique, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas) et passe fréquemment les vacances d’été chez Urvater à Palma de Majorque. Les expositions personnelles se succèdent : au Point cardinal, mais aussi à Genève (Engelberts), Bruxelles (Epsilon), Lima (Camino Brent)[5]…

Années 1990 - 2000

Sa fille Aïa naît en 1992. Il se marie avec Christiane Créteur en 1996, mère de sa fille[5].

La monographie Joaquín Ferrer, l’imaginaire absolu dont le texte est dû à Lionel Ray paraît en 2001 aux éditions Palantines. L’organisation d’une exposition rétrospective de l’œuvre de Joaquín Ferrer est décidée à l’initiative de la Maison de l’Amérique latine en 2016[5].

Expositions notables

- 1974 - Phases, Musée d'Ixelles, Bruxelles (acquisitions d'œuvres par le musée en 72)

- 1991 - 20 ans d'activité 71-91, Galerie Editart, Genève

- 1993 - International Art Exposition, Miami, Floride

- 2017 - Rétrospective à La Maison de l'Amérique Latine, Paris, France

Citations

« J. Ferrer est, à 35 ans, de ces peintres venus s’installer à Paris qui se montrent peu, s’habituent à la vie française dont bientôt ils ne peuvent plus se passer et qui, avec probité et en silence, construisent une grande oeuvre. Méconnus, isolés dans la foule, plus soucieux d’indépendance spirituelle que de gloire rapide, ils sont fidèles à eux-mêmes, sans se préoccuper du reste. Il arrive alors que Paris les découvre soudain, avec un rien de honte, car ils lui font honneur. Il faut souhaiter que tel sera le cas de J. Ferrer, qui garde, dans son studio du boulevard de Clichy, depuis les quatre ans qu’il a débarqué de Cuba, certaines des toiles les plus riches, les plus fines et les plus originales de sa génération. Il les montre à quelques rares amis ; le moment est mûr, toutefois, pour une découverte de J. Ferrer qui, il ne faut pas en douter, fera sensation. Elle aura lieu aussi à une époque propice, à la fois du point de vue de l’évolution de la peinture et du point de vue de l’évolution intérieure de Ferrer »

« Forêts mentales aussi, où le cheminement s’est fait mental, délié du savoir des sens et de leurs pulsions immédiates. Ferrer, je veux le croire, a connu, accueilli d’abord sans trop de réticences, les sollicitations tumultueuses de l’en-bas. Mais l’onirisme délibéré où certains prétendaient s’établir lui est vite apparu dans sa précarité, et, plus encore, dans sa nature résolument répétitive, à mesure que le rôle de l’artiste se bornait à enregistrer les messages – quitte à les ressasser demain, quand l’écoute devenait moins sûre… André Breton s’est insurgé, à juste titre, contre les poncifs qui adultèrent si souvent l’entreprise figurative. Mais la figuration du modèle intérieur – pour employer les propres termes du Censeur – ne risque-t-elle pas, à son tour, de sacrifier aux mêmes démons discursifs ? On nous propose, ici et là, tant de prolixes relations des Limbes… Ferrer n’est pas de ces ingénus qui se racontent et croient émerveiller en images toujours fulgurantes. S’il a soumis son art à une matière d’économie crispée, cruelle par moments pour lui et pour les autres, c’est moins pour juguler le rêve que pour le faire s’aviver au fort des contraintes les plus étrangères, les plus excentriques, dirait-on, à son essence évasive. Comme si, au lieu même de l’aridité, parmi les diagrammes et les épures, l’imaginaire pouvait mieux fleurir. Un ascétisme, si l’on veut, une macération de l’oeil et de la main, mais surtout une investigation passionnée des ressources inhérentes aux figures. Le graphisme, toujours présent dans les oeuvres de Ferrer, bien qu’offusqué naguère encore par de grandes plages chromatiques, gouverne en maître désormais l’étendue frémissante de la toile »

Notes et références

- Mort de l'artiste Joaquín Ferrer

- État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970

- Max Ernst, Paris-Presse, Paris,

- Jean-Pierre Thiollet, « Le chantre de l'abstraction lyrique salué par Max Ernst », in 88 notes pour piano solo, Neva Editions, 2015, p. 248 (ISBN 978 2 3505 5192 0).

- Fauchereau 2017.

- Alain Bosquet, Combat, Paris,

- Claude Esteban, Préface de l'exposition "L'espace assiégé", Le Point Cardinal, Paris,

Annexes

Bibliographie

- Serge Fauchereau, Joaquin Ferrer, Rétrospective Maison de l'Amerique Latine 2017, Paris, Hermann, (ISBN 978 2 7056 9379 4, présentation en ligne).

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (es + en) Musée du Prado

- (nl + en) RKDartists