Informatique ubiquitaire

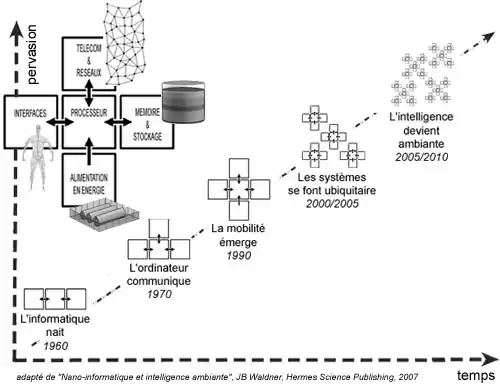

L'informatique ubiquitaire (ou plus succinctement "ubicomp")[2] est la troisième ère de l'histoire de l'informatique[3], qui succède à l'ère des ordinateurs personnels et celle des ordinateurs centraux.

Description

Dans cette ère, l'utilisateur a à sa disposition une gamme de petits appareils informatiques tels que le téléphone multifonction ou l'assistant personnel, et leur utilisation fait partie de sa vie quotidienne. Ces appareils facilitent l'accès à l'information pour tout le monde, n'importe où et n'importe quand. Les utilisateurs ont alors la possibilité de s'échanger des données facilement, rapidement et sans effort, quelle que soit leur position géographique[4]. Cette omniprésence de l'accès à l'information a un fort impact sur la société et modifie les habitudes de travail et de vie privée[4].

La Commission européenne utilise les mots « intelligence ambiante » pour décrire le milieu créé par les appareils. Les États-Unis privilégient les mots « informatique ubiquitaire », tandis que le Japon parle de société des réseaux omniprésents[5].

Caractéristiques

L'informatique ubiquitaire est la troisième ère de l'histoire de l'informatique[6], qui succède à l'ère des ordinateurs personnels et celle des ordinateurs centraux, ou macroordinateurs. Durant l'ère des ordinateurs centraux, un grand ordinateur était utilisé collectivement par plusieurs personnes. Dans l'ère suivante – celle des ordinateurs personnels – un ordinateur appartient et est utilisé exclusivement par une seule personne. Dans l'ère de l'informatique ubiquitaire, l'utilisateur a à sa disposition une gamme de petits appareils informatiques tels que le smartphone ou l'assistant personnel, et leur utilisation fait partie de sa vie quotidienne[6].

C'est une ère de convergence où une gamme d'appareils disparates communiquent discrètement à travers un tissu de réseaux hétérogènes. Cet agencement crée un milieu composé de machines « intelligentes », qui surveillent nos faits et gestes, nos habitudes et anticipent les demandes. Dans ce milieu, les gens sont entourés d'écrans incrustés dans des objets du quotidien, qui communiquent discrètement, de manière non intrusive et presque invisible. De minuscules pièces informatiques telles les puces RFID incrustent de l'intelligence un peu partout dans les objets du quotidien : sur les habits, les murs ou le portemonnaie. Dans ce milieu, un téléphone devient un terminal capable de lire des vidéos, de naviguer sur le Web, d'écouter de la musique, de prendre des photos, de participer à des visioconférences et bien d'autres choses.

Durant l'ère des ordinateurs centraux et celle des ordinateurs personnels, se servir d'un ordinateur signifiait s'asseoir devant un écran et utiliser le clavier et la souris ; toute l'attention de l'utilisateur était tournée vers la machine, et il était solitaire, déconnecté du monde qui l'entoure. Durant l'ère de l'informatique ubiquitaire, l'utilisation des différents appareils fait partie du quotidien et n'est pas considérée comme une activité à part, à tel point que l'utilisateur finit par ne plus penser que c'est un ordinateur qu'il utilise[6].

Il existe une grande variété d'expressions utilisées pour décrire cette ère dont beaucoup sont associées à un but précis. Certaines sont générales : « informatique omniprésente » (pervasive computing), « calcul physique » (physical computing), l'Internet des objets, les choses qui pensent (things that think) et le « spime (en) ».

Histoire

Le mot ubiquitous computing (en français, « informatique ubiquitaire ») a été utilisé la première fois en 1988 par Mark Weiser du Xerox PARC pour désigner sa vision du futur[6] - l'informatique du XXIe siècle telle qu'il l'a imaginée. Dans son idée, les outils informatiques sont embarqués dans des objets de la vie quotidienne. Les objets sont utilisés aussi bien au travail qu'à la maison[6]. Selon lui « les technologies les plus profondes sont celles qui sont devenues invisibles. Celles qui, nouées ensemble, forment le tissu de notre vie quotidienne au point d'en devenir indissociables »[6]. Bien qu'imaginée avant la montée d'Internet, son idée comporte une forme de réseau omniprésent.

Dans les années 1990, de nombreuses entreprises commerciales ont embrassé cette vision du futur et exploré le potentiel économique de services ubiquitaires et d'appareils innovants. Une décennie plus tard, le smartphone est devenu la figure emblématique de l'informatique ubiquitaire : l'appareil informatique le plus populaire et le plus omniprésent qui ait jamais existé[6].

Mark Weiser s'est rendu compte que la prolongation de la capacité de traitement dans les scénarios de tous les jours obligeait à comprendre les phénomènes sociaux, culturels et psychologiques au-delà de son propre domaine. Weiser a été influencé par de nombreux champs en dehors de l'informatique, y compris « la philosophie, la phénoménologie, l'anthropologie, la psychologie, le post-modernisme, la sociologie de la science et la critique féministe ». Il était explicite au sujet des origines humanistes de l'idéal invisible de la pensée post-moderniste[7], mettant en référence ironiquement également le roman contre-utopique Ubik de Philip K. Dick.

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a également contribué de manière significative aux recherches dans ce domaine, notamment Hiroshi Ishii avec Les choses qui pensent (Things That Think) pour le consortium au laboratoire médias[8] et l'effort de CSAIL, connu sous le nom de projet oxygène (en)[9]. On retrouve parmi les autres contributeurs principaux l'Institut de technologie de Géorgie, NYU ITP (en), Microsoft Research, Intel Recherche et Equator.

Technologie

À l'ère de l'informatique ubiquitaire, l'utilisateur a à sa disposition une gamme de petits appareils informatiques dont l'utilisation fait partie de sa vie quotidienne[4]:

- des appareils mobiles en complément des ordinateurs personnels : smartphones, assistants personnels, tablettes.

- des téléphones intelligents qui permettent l'accès sans fil aux services d'information n'importe où dans le monde.

- des cartes à puce qui servent de pièce d'identité pour permettre l'accès aux informations confidentielles.

- des petits appareils domestiques qui peuvent être manipulés avec un navigateur web.

- les décodeurs, les télévisions interactives et les consoles de jeu qui permettent l'accès à des services en ligne.

- des appareils embarqués dans les véhicules : ordinateur de bord, système de navigation, de diagnostic ou téléphone incorporé.

C'est une philosophie diamétralement opposée à celle des ordinateurs personnels : au lieu de simuler une activité du monde réel à l'aide d'un ordinateur, un appareil informatique dédié est utilisé dans le cadre de cette activité. Par exemple, au lieu de se servir d'un ordinateur pour lire un document, qui donnera à l'écran l'aspect d'un livre, l'utilisateur se sert d'un appareil dédié – la liseuse – qu'il pourra porter dans les mains comme un vrai livre et qui ressemble à du papier[6].

Les systèmes informatiques de cette ère sont décentralisés, diversifiés, fortement connectés et simples d'emploi :

- décentralisés : dans les systèmes de l'informatique ubiquitaire, les calculs sont distribués entre une variété de petits appareils, chacun ayant une fonctionnalité qui lui est propre. Comparativement à l'ère des ordinateurs centraux, un ordinateur central unique, très puissant, effectuait tous les calculs et était connecté à une batterie de terminaux passifs, avant que les calculs ne soient déportés en vue d'utiliser la puissance de calcul des ordinateurs personnels[4].

- diversifiés : dans les systèmes de l'informatique ubiquitaire, les fonctionnalités sont apportées par une gamme d'appareils, où chacun est destiné à un certain usage et un certain public. Ce qui contraste avec les systèmes basés sur les ordinateurs personnels, où une machine universelle – l'ordinateur personnel – est utilisée et où les fonctionnalités sont assurées essentiellement par les logiciels. La diversité des plateformes matérielles et logicielles des systèmes ubiquitaires contraste également avec le marché des ordinateurs personnels où la majorité des appareils sont estampillés du logo de Microsoft Windows et du label « Intel Inside »[4].

- fortement connectés : les appareils de l'informatique ubiquitaire s'intègrent de manière transparente dans une infrastructure informatique. Ils utilisent l'infrarouge la technologie bluetooth, les câbles et la technologie Wi-Fi pour communiquer avec différents systèmes backend tels que le courrier électronique. L'utilisation nomade et internationale est possible grâce à l'exploitation des réseaux de téléphonie mobile et des accords d'itinérance entre les opérateurs. Pour citer le directeur général d'IBM, cette connectivité offre la possibilité d'utiliser n'importe quelle application sur n'importe quel appareil en utilisant n'importe quel réseau. Le respect des standards industriels permet d'éviter d'éventuels problèmes d’interopérabilité liés à cette diversité d'appareils[4].

- simples d'emploi : chaque appareil de l'informatique ubiquitaire est destiné à un certain public et à un certain usage, ce qui permet d'éviter la complexité due à l'universalité d'un ordinateur personnel. Les appareils sont faits pour être utilisés par intuition et la lecture du mode d'emploi n'est pas nécessaire[4].

Les appareils informatiques des années 2010 sont fortement limités en termes de puissance de calcul et de capacité de stockage. Ils fonctionnent souvent sur batterie et doivent être conçus en vue de ne pas souffrir d'une coupure de courant. La situation est cependant appelée à évoluer vers une puissance de calcul supérieure, pour une taille et un prix inférieurs[4].

Les améliorations des technologies de télécommunication, en particulier les technologies sans fil tels que le GSM, accroissent l'accessibilité des informations. En 2010, la bande passante des technologies sans fil se rapproche de plus en plus de celles des télécommunications par câble et Internet évolue vers une technologie universelle pour accéder à des services en ligne[4].

Exemples

Un des premiers systèmes ubiquitaires a été celui de l'artiste Natalie Jeremijenko, « fil de phase » (Live Wire), également connu comme « fil pendouillant » (Dangling String), installé par Xerox PARC pendant le temps de présence de Mark Weiser. C'était un morceau de ficelle fixé à un moteur pas-à-pas et contrôlé via une connexion au réseau local (RLE) ; l'activité de réseau est générée par les mouvements saccadés du fil, lequel rapporte une indication périphériquement apparente du trafic. Weiser a désigné ce phénomène comme exemple de technologie calme[10].

Plus récemment, les dispositifs ambiants ont produit un corps rond (orb), un tableau de bord et une balise de suivi météo (weather beacon) : ces dispositifs anodins reçoivent des données d'un réseau sans fil et rapportent les événements courants, tels que des cours d'actions et le temps. Un autre exemple est la fontaine de données (Datafountain[11]) créée par Koert van Mensvoort (en) : une fontaine d'eau connectée à Internet et utilisée pour montrer les cours de change des devises.

Recherches actuelles

L'informatique ubiquitaire enveloppe un large éventail de thèmes de recherche, comprenant l'informatique distribuée, l'informatique mobile, les réseaux de capteurs, l'interaction homme-machine et l'intelligence artificielle. Pour une liste des laboratoires de recherches s'intéressant au développement de ce champ, voir la liste des centres de recherche en informatique ubiquitaire (en).

Bibliographie

Une introduction appropriée de ce domaine pour le plus grand nombre est le livre Everyware d'Adam Greenfield : L'Âge de la naissance de l'informatique ubiquitaire (The Dawning Age of Ubiquitous Computing, (ISBN 0-321-38401-6)). Greenfield décrit le paradigme d'interaction de l'informatique ubiquitaire comme le « traitement de l'information se dissolvant dans le comportement ».

- (en) S. Berger, H. Schulzrinne, S. Sidiroglou, et X. Wu (2003) « Ubiquitous com-puting using SIP ». InNOSSDAV ’03 : Proceedings of the 13th internationalworkshop on Network and operating systems support for digital audio and video, pages 82–89, New York, NY, USA. ACM.

- (en) A. Greenfield, Everyware: the dawning age of ubiquitous computing, (2006), pages=11–12

Notes et références

- (en) Jean-Baptiste Waldner, Nano-informatique et intelligence ambiante : Inventer l'ordinateur du XXIe siècle, Londres, Hermes Science, , 302 p. (ISBN 978-2-7462-1516-0 et 2-7462-1516-0), p. 120.

- (en) « Ubicomp 2017 », sur ubicomp.org (consulté le ).

- https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00869385/file/THEBAULT_-_Pierrick.pdf

- (en)Uwe Hansmann,Pervasive Computing: The Mobile World,Springer - 2003, (ISBN 3540002189)

- (en) Pasi Ahonen,Safeguards in a World of Ambient Intelligence, Springer, 2008, (ISBN 1402066627)

- (en)John Krumm, Ubiquitous Computing Fundamentals, CRC Press - 2009, (ISBN 1420093614)

- Mark Weiser, « Ubiquitous computing », (consulté le )

- « MIT Media Lab - Things That Think Consortium », MIT Press (consulté le )

- « MIT Project Oxygen: Overview », MIT Press (consulté le )

- (en) Mark Weiser, Rich Gold et John Seely Brown, « The origins of ubiquitous computing research at PARC in the late 1980s », IBM systems journal, vol. 38, no 4, (lire en ligne, consulté le ).

- datafountain.nextnature.net

Articles connexes

- Accessibilité du web

- Mobiquité

- Informatique sensitive (en)

- Ordinateur vestimentaire (en)

- Systèmes pervasifs sensibles au contexte (en)

- Intelligence ambiante

- Domotique

- Informatique humain-centrée (en)

- UbiSoc (en) : implications sociales de l'informatique ubiquitaire

- Ubimedia