Impi

Impi (ou iMpi, pluriel iziMpi[1]) est un terme de la langue zoulou qui signifie « guerre » ou « combat » et, par analogie, désigne les personnes regroupées pour faire la guerre ; ainsi impi ya mashosha signifie « une armée ». Cependant, la plupart du temps, pour les Occidentaux, le terme impi désigne soit un régiment zoulou, appelé ibutho dans la langue concernée, soit l'ensemble de l'armée elle-même[2].

L'origine remonte aux guerres tribales d'Afrique australe, lorsque des groupes d'hommes armés, appelés impis, se combattent. Le roi Chaka, alors qu'il n'est que général dans l'armée du roi Dingiswayo, compose les régiments sur la base des impis, notamment à l'occasion de la guerre contre les Ndwandwe en 1817-1819. Il prend le pouvoir après la mort de Dingiswayo, organisant la société zouloue de manière régimentaire. Cette organisation perdure après sa mort, jusqu'à la défaite zouloue et la colonisation britannique. La société militarisée zouloue, tournée vers son armée, sert de modèle aux royaumes qui se créent au moment du Mfecane, qui imitent l'organisation sociale et les tactiques militaires zouloues.

Historique

L'impi zoulou est associé à l'ascension de Chaka, lequel est à l'origine le dirigeant d'un clan relativement mineur (celui des Zoulous) à l'intérieur de la confédération Mthethwa. Mais son origine est celle des armées du roi Dingiswayo[3]. Les innovations concernant les impis s'appuient sur des traditions préexistantes, telle celle de l'intanga. L'intanga est une organisation traditionnelle par classe d'âge, commune parmi les populations bantoues du sud du continent africain, où les jeunes gens sont organisés en groupes d'âge, chaque groupe étant chargé d'assurer certaines tâches et cérémonies. Lorsqu'ils avancent en âge, les jeunes gens sont convoqués dans les kraals des indunas pour participer aux rituels (ukubutbwa) leur permettant d'accéder au statut de guerrier et d'adulte[4]. Les indunas sont des « chefs » intermédiaires, agissant sous le contrôle et pour le compte des chefs de clan, collectant les taxes et réglant les différends entre les personnes. En temps de guerre, les indunas dirigent les guerriers de leur zone. Les intangas (groupe de jeunes gens d'une même classe d'âge), sous la direction des indunas, forment la base du système régimentaire connu aujourd'hui sous le nom d'impi[3].

Forme des guerres tribales

Avant l'ascension de Chaka, les guerres tribales sont fréquentes quoique de faible intensité. Il s'agit pour l'essentiel de raids pour se procurer du bétail, pour venger des insultes ou pour régler des litiges concernant les terres et le pâturage des animaux. Les groupes qui combattent, généralement inorganisés, sont appelés « impis ». Il n'y a pas de campagne d'extermination des ennemis vaincus. Ces derniers se déplacent simplement en un autre endroit du veld. Les arcs sont rarement utilisés. La guerre, comme la chasse, est menée par les hommes expérimentés, les meilleurs chasseurs et pisteurs. L'arme la plus couramment utilisée est la sagaie, une lance d'environ 1,8 m, que chaque homme emporte en plusieurs exemplaires. Les armes défensives comprennent notamment un bouclier en peau de vache, qui sera ultérieurement amélioré par Chaka. La plupart des batailles sont organisées, les guerriers se rencontrant dans un endroit et à un moment convenus à l'avance. Les femmes et les enfants assistent, à distance, aux combats. Les insultes ritualisées, les combats singuliers et les attaques simulées sont typiques de ce type d'affrontements. Si l'affaire n'est pas réglée de cette manière, l'une des deux parties trouve parfois assez de courage pour mener une véritable attaque afin de chasser les ennemis. Les pertes sont faibles, les vaincus payent en terres ou en têtes de bétail, les ennemis capturés font l'objet de rançons, mais les exterminations de masse sont rares. Les tactiques militaires sont rudimentaires. En dehors de ces combats ritualisés, les raids sont la forme la plus fréquente d'affrontement, où l'on brûle les kraals, saisit des captifs et s'empare du bétail. Éleveurs pastoralistes et, un peu, agriculteurs, les populations concernées ne construisent habituellement pas de fortifications permanentes pour se protéger. Un clan ou un groupe menacé remballe simplement ses possessions, rassemble son bétail et prend la fuite jusqu'à ce que les pillards aient disparu. Il est alors possible de revenir sur les pâturages abandonnés, typiquement un jour ou deux après. L'institution de ce qu'on appelle impi repose donc sur des pratiques nettement antérieures à l'arrivée des Européens et à l'époque de Chaka[3].

Dingiswayo

Au début du XIXe siècle, un ensemble de circonstances change cet état de fait, notamment l’accroissement de la population et la pénurie de terres qui en découle, l'avancée du peuplement des colons blancs et l'esclavagisme associés à la colonie du Cap et au Mozambique portugaisvol. 6124_5-0">[5] - [6]. Ce moment voit l'émergence d'un homme ambitieux, appelé Dingiswayo, un guerrier qui se hisse à la tête de la fédération Mthethwa. L'historien Donald Morris soutient que son génie politique consiste à instaurer une domination relativement modérée. Il parvient au faîte du pouvoir par une combinaison de diplomatie et de conquêtes, n'usant ni de l'extermination ni de l'esclavage, privilégiant les conciliations stratégiques et l'usage raisonné des armes. Sa domination permet de réduire les querelles et les batailles parmi les petits clans qui composent la fédération Mthethwa, canalisant leurs énergies vers des forces militaires plus centralisées. Sous le règne de Dingiswayo, les hommes, regroupés par classe d'âge, commencent à être considérés comme des forces militaires et sont plus fréquemment déployés pour maintenir l'ordre. Chaka est issu de ces petits clans, eLangeni et Zoulou, le concernant[3].

Innovations de Chaka

Chaka devient l'un des meilleurs guerriers de Dingiswayo lorsqu'il est en âge de servir dans les forces Mthethwa. Il combat avec son régiment, appelé iziCwe, mais, dès le début, il adopte une stratégie particulière. Il met en place son propre style et sa propre méthode, créant notamment la fameuse lance iklwa ainsi qu'un bouclier plus grand et plus résistant et abandonnant les sandales en cuir qui ralentissent les guerriers. Ces innovations prouvent leur efficacité à petite échelle, mais il est réfréné par son roi, car sa conception de la guerre est beaucoup plus extrême que les méthodes plus conciliantes de Dingiswayo. Chaka cherche à emporter la décision par des actions rapides et sanglantes, à l'inverse de la pratique des duels entre champions, des raids dispersés et des escarmouches qui causent des pertes beaucoup plus faibles. Tant que Dingiswayo est en vie, les méthodes de Chaka sont peu appliquées ; mais, après la disparition du roi, la domination zouloue s'accroît, amenant à la création du royaume zoulou (premier tiers du xixe siècle). C'est sous la férule zouloue que les guerres tribales deviennent beaucoup plus dures. Ce changement vers la force brutale exige des changements dans les armes, dans l'organisation et dans les tactiques[3].

Armes et équipement

On attribue à Chaka l'introduction d'une nouvelle variante de l'arme traditionnelle, qui consiste à remplacer la longue lance effilée, destinée à être lancée, par une lance à lame lourde et à manche court ; ce n'est plus une arme de jet, mais une arme d'hast, utilisée pour frapper l'ennemi à courte distance. On lui attribue aussi l'usage généralisé d'un bouclier en peau de vache plus grand et plus lourd (isiHlangu)[7], plus efficace pour le corps-à-corps auquel il entraîne ses troupes[8] - [9]. Ces armes s'intègrent mieux à une nouvelle organisation tactique fondée sur la mobilité et l'agressivité[3].

L'armement du guerrier zoulou consiste donc en une sagaie iklwa et un casse-tête en bois dur, appelé iwisa (knobkerrie en anglais et knopkierie en afrikaans), utilisé comme une masse d'armes[10]. Les officiers portent aussi souvent une hache à la lame en demi-lune, mais il s'agit plus d'un symbole de rang que d'une arme[11]. L'iklwa doit son nom, prétend-on, au bruit de succion qu'elle produit lorsqu'elle est retirée d'un corps humain[12]. Elle supplante la lance, appelée, quant à elle, « pa-pa », en imitation du bruit qu'elle fait lorsqu'elle vole dans les airs. Chaka interdit à ses guerriers de jeter leur lance, ce qui les désarme, donne à l'ennemi une arme à lancer en retour et empêche le combat au corps-à-corps[13].

Les guerriers portent en outre un bouclier ovale en peau de vache, avec un raidisseur central en bois, qui sert de poignée. Les boucliers sont la propriété du roi[14] ; lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils sont stockés dans des structures isolées du sol, afin de les mettre à l'abri des nuisibles en tous genres[15]. Le grand bouclier isihlangu de l'époque de Chaka fait à peu près 1,5 m de haut[8] ; il est ultérieurement, vers 1850, remplacé progressivement par un plus petit[16], l'umbumbuluzo, fabriqué de la même manière, mais faisant environ 1 m[17]. Le combat rapproché repose sur la coordination entre l'utilisation de la sagaie et du bouclier. Le guerrier cherche à placer le bord de son bouclier derrière celui de son adversaire afin de l'écarter de manière à pouvoir lui porter un coup avec la sagaie, dans la poitrine ou l'abdomen[12].

Dès le début du règne de Chaka, quelques armes à feu, souvent obsolètes, sont achetées par les Zoulous auprès des Européens. La défaite de l'armée britannique à la bataille d'Isandhlwana, en 1879, fait que de nombreux fusils Martini-Henry se retrouvent en possession des Zoulous, ainsi qu'une grande quantité de munitions. Cependant, l'avantage apporté par ces armes semble restreint[18] ; les Zoulous sont réputés fermer les yeux lorsqu'ils tirent avec ces armes. La tactique militaire ne change d'ailleurs pas, l'armée zouloue continuant à privilégier une approche rapide afin d'engager l'ennemi en combat rapproché[19].

Le successeur de Chaka, son demi-frère Dingane, réintroduit ultérieurement l'usage généralisé de la lance de jet, sans doute pour contrer les armes à feu des Boers.

Logistique

Une armée en campagne nécessite des fournitures. Elles sont apportées par les jeunes garçons, attachés à une unité militaire, et qui transportent rations, marmites, matelas, armes supplémentaires[20]… Le bétail est parfois utilisé comme garde-manger sur pied. Cette organisation systématisée apporte de grands avantages lorsque l'armée est engagée dans des opérations de type raid ou razzia.

Système régimentaire fondé sur l'âge

Les regroupements par classe d'âge sont fréquents dans la culture Nguni de l'époque, et encore de nos jours. Les groupes de jeunes gens sont responsables de diverses tâches, garder les camps et le bétail par exemple, ainsi que de certaines cérémonies et certains rituels. Il est courant dans la culture zouloue que les jeunes assurent un service limité auprès des chefs locaux jusqu'au moment où ils se marient. Chaka utilise ce système, transformant le service coutumier bénéficiant au chef local en un service rendu à sa personne, renforçant ainsi son emprise sur la société. Ces regroupements par classe d'âge ne forment pas une armée permanente et rémunérée au sens occidental du terme, ils fournissent cependant une base stable pour une mobilisation militaire, plus efficace que la conscription ad hoc.

Les guerriers sont enrôlés dès l'âge de six ans, devenant gardiens du bétail[21] - [22] puis, vers quatorze ou quinze ans, ils rejoignent l'armée en tant qu'udibi, servant de porteurs et de serviteurs à leur aînés. Finalement, ils se rendent à l'ikhanda et deviennent cadets[23]. Ils passent leur temps à s'entraîner jusqu'à ce qu'ils soient officiellement enrôlés par le roi. Ils se mettent souvent au défi, et les combats doivent être acceptés sous peine de déshonneur. Ils travaillent aussi pour le roi, cultivant ses terres et élevant son bétail. Ils sont regroupés par âge, le regoupement s'appelant donc intanga[24]. Un ibutho (iButho, pluriel amaButho) c'est-à-dire un régiment, dispose d'un nom et d'un emblème distinctifs. Les jeunes gens d'un même régiment bâtissent leur ikhanda, habituellement un groupe de huttes entourant un espace destiné au bétail[23], qui sert de lieu de rassemblement lorsqu'ils sont convoqués pour le service actif. Le service actif se poursuivit jusqu'à l'âge du mariage, pour lequel seul le roi peut donner une permissionvol. 6122_25-0">[25].

Certains historiens prétendent que cette organisation affecte l'économie zouloue et nécessite des raids ainsi qu'à conduire une politique expansionniste, car de nombreux jeunes gens sont distraits de leurs occupations habituelles et de l'activité économique (jusqu'à 25 % des jeunes hommes d'un clan donné peuvent être rassemblés à un instant donné[26]). Mais, quel qu'en soit l'impact économique, ce système régimentaire est fondé sur des traditions antérieures et est adapté à une politique expansionniste. L'amabutho, fondé sur l'âge plutôt que sur l'origine, permet de renforcer le pouvoir centralisé du roi au détriment des allégeances claniques ou tribales. Les jeunes gens jurent fidélité au roi de la nation zouloue et à leur régiment[8].

Mobilité, entraînement et insignes

Chaka enlève les sandales de la dotation militaire afin que ses guerriers courent plus vite[27]. C'est à l'origine une initiative impopulaire mais les récalcitrants sont tués pour frapper les esprits. La tradition prétend que Chaka endurcit les pieds de ses soldats en leur faisant piétiner des branches épineuses et des buissons. Chaka entraîne ses troupes fréquemment, leur faisant parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour[28]. Il les entraîne aussi à pratiquer les techniques d'encerclement. Leur grande mobilité confère aux Zoulous une supériorité significative dans leur région et au-delà. Le système régimentaire et les entraînements continuent après la mort de Chaka, quoique les défaites infligées par les Boers et l'emprise croissante des colons britanniques limitent fortement les opérations de raid avant la guerre de 1879. En 1850, sous le règne du roi Mpande, les guerriers du régiment uThulwana mènent un raid au Swaziland[29].

Depuis l'époque de Chaka, les guerriers portent souvent des coiffures élaborées et des insignes lorsqu'ils partent au combat. Mais, au combat, ils portent une tenue simple, peignant le haut de leurs corps et leur visage avec de la craie et de l'ocre rouge. La tradition qui fait du soldat zoulou un guerrier portant une tenue élaborée se réfère uniquement à la tenue de cérémonie. Chaque ibutho (régiment) a une tenue particulière, coiffure et ornements, et on peut donc dire que l'armée zouloue possède un uniforme régimentaire[30]. Les hommes mariés arborent en outre une coiffe en forme d'anneau, appelée isicoco, attestant de leur statut matrimonial. Les boucliers sont diversement colorés, les régiments « juniors » étant sombres tandis que ceux des « seniors » portent des couleurs plus claires[16]. Le régiment personnel de Chaka, Fasimba, est équipé de boucliers blancs avec une petite tache de couleur plus sombre. L'uniformité des boucliers est facilité par l'habitude de séparer les troupeaux en fonction de la couleur de la robe des animaux[31].

Certains insignes sont attribués individuellement aux guerriers ayant fait preuve d'un courage remarquable. Il s'agit de lourds bracelets en laiton (ingxotha)[32] et de colliers composés de chevilles en bois imbriquées (iziqu)[19].

Tactique

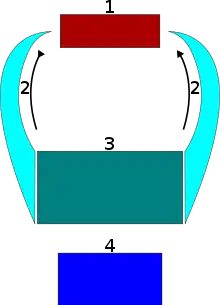

Les Zoulous sont portés à l'offensive, déployant la célèbre formation « en cornes de buffle » (zoulou : impondo zenkomo). Elle est composée de trois éléments. Les « cornes » sont formées de troupes attaquant en pointe, sur les deux côtés de l'ennemi. Elles regroupent généralement les guerriers les plus jeunes et les moins expérimentés. La « poitrine » ou le « crâne » sert à l'attaque en masse et, autant que possible, à porter le coup de grâce. Les meilleurs guerriers en font partie. Les « reins » ou « réserves » sont composés des guerriers les plus âgés, au-delà de quarante ans. Ils sont parfois disposés le dos à la bataille, afin de ne pas s'exciter inutilement[33].

Cette tactique d'encerclement n'est pas unique dans l'histoire militaire, et les historiens font remarquer qu'elle existait même dans le cadre des guerres ritualisées d'antan. Ce qui est unique chez les Zoulous, c'est le degré d'organisation, la cohérence avec laquelle ils utilisent cette tactique et la rapidité avec laquelle ils l'exécutent. Après le décès de Chaka, des développements et des perfectionnements ont probablement eu lieu, comme en témoigne l'utilisation de régiments plus nombreux lors de la guerre de 1879. Les missions, la main-d'œuvre disponible et les ennemis varient, mais, que ce soit face à une lance indigène ou à une balle européenne, les impis utilisent généralement le modèle classique en cornes de buffle[34] - [35] - [36] - [37].

Organisation et commandement des forces zouloues

Les forces armées sont généralement divisées en trois niveaux : régiment, corps de plusieurs régiments et « armée », la plus grande formation, quoique les Zoulous n'utilisent pas ces termes au sens moderne. Indépendamment de la taille des effectifs, tout groupe d'hommes participant à une mission peut être appelé impi ; un raid peut impliquer 100 ou 10 000 hommes. Les effectifs de chaque composante sont variables, un régiment peut ainsi compter 400 ou 4 000 hommes. Les unités tirent leur nom de celui du kraal militaire où les hommes sont rassemblés, parfois c'est celui du régiment principal de la localité. On distingue quatre grades : les gardiens de troupeau, les guerriers, les indunas et les chefs de rangs supérieur pour certaines missions particulières[38] - [39].

Un induna commande un régiment. Un ou plusieurs indunas aînés accompagnent et dirigent l'armée en campagne, parfois, quoique rarement, le roi lui-même[38]. Il n'existe pas l'équivalent d'un commandant en chef ou d'un field marshal dans l'armée zouloue. Les indunas, comme les sous-officiers d'aujourd'hui ou les centurions romains, sont extrêmement importants pour maintenir le moral et la discipline des troupes. Durant la bataille d'Isandhlwana, malgré le feu nourri des Britanniques, les régiments zoulous tiennent bon, encouragés par les exhortations des indunas, réussissant, en un ultime effort, à avancer sur leurs ennemis affaiblis[40].

Rayonnement, évolution et fin des impis

L'impi, sous sa forme instituée par Chaka, est célèbre chez les Occidentaux du fait de la guerre anglo-zouloue de 1879 et notamment de la victoire zouloue à la bataille d'Isandhlwana, mais son développement date de soixante ans avant cette date. Les premières batailles impliquant les impis sous la forme typique due à Chaka sont des guerres inter-africaines[41], contre les Ndwandwe de Zwide à Gqokli Hill, les Ndébélé de Mzilikazi et les Nguni/Tsonga de Soshangane[42]. Le Mfecane verra la création de royaumes[43] dont l'organisation sociale et militaire est inspirée de celle des Zoulous de Chakavol. 685_44-0">[44], tel, par exemple, le royaume de Gaza créé vers 1824 dans le sud des actuels Mozambique et Zimbabwevol. 6132-133Chap._5._Le_royaume_de_Gaza_45-0">[45].

En termes d'effectifs, avec la mise en place du système de Chaka, les opérations militaires passent de l'équivalent occidental d'une petite compagnie et d'un bataillon à des effectifs regroupant entre 10 000 et 40 000 hommes. La victoire remportée par le roi Cetshwayo à Ndondakusuka, par exemple, deux décennies avant l'invasion britannique, implique le déploiement de 30 000 hommes[46]. Néanmoins, ces quantités représentent l'essentiel des forces zouloues, estimées à un maximum de 42 000 hommes, dont 25 000 pleinement opérationnels, à l'époque de Cetshwayo[47] ; en pratique peu de formations atteignent ce niveau d'effectifs pour une seule bataille. Les ressources en hommes sont relativement limitées — malgré l'image populaire de hordes d'hommes armés de lances déferlant sur l'ennemi[48] — et cela handicape les Zoulous lorsqu'ils affrontent des puissances technologiquement avancées comme les Britanniques.

L'avènement des armes à feu à chargement par la culasse[note 1] a un impact notable sur les champs de bataille africainsvol. 6833_49-1">[49], car les organisations basée sur l'impi ignorent largement les armes à feu et leur usage. Et même, stratégiquement, lorsqu'elles affrontent un ennemi muni de fusils plutôt que de lances, les armées organisées à base d'impis, inspirées par les techniques de Chaka, continuent à combattre comme à l'époque de ce dernier, du Zoulouland au Zimbabwe, et du Mozambique à la Tanzanie[42]. Les troupes zouloues ne disposent à l'origine que d'armes à feu obsolètes, mais, même lorsqu'elles se procurent des fusils modernes à la bataille d'Isandhlwana (mille fusils Martini-Henry et un demi-million de munitions), elles n'en font jamais un usage efficace, ne sachant pas s'en servir et les considérant comme des armes de lâches, préférant, même face aux armes à feu, privilégier la classique tactique d'encerclement et le corps-à-corps avec la sagaie[18]. Cette tactique trouve ses limites contre le feu concentré des Boers organisés en laager, notamment à la bataille de la Blood River (1838)[50], et, ultérieurement, contre la puissance de feu des Britanniques[51] (batailles de Rorke's Drift et d'Ulundi (1879) qui signent la fin du royaume zoulou)[52].

La colonisation de l'Afrique australe par les Européens marque la fin des armées fondées sur les impis et des sociétés militarisées. Ainsi en est-il de l'institution du mariage. Le guerrier zoulou ne peut se marier qu'après quinze ans de service environ, lorsqu'il devient réserviste ; il doit prendre femme dans les amaButho féminins (les femmes sont souvent nettement plus jeunes que leurs époux). Dans un ultimatum, prétexte à la guerre anglo-zouloue, Henry Bartle Frere, haut-commissaire pour l'Afrique australe, exige que les hommes soient « libres de se marier quand ils veulent », demande qu'il sait inacceptable pour les Zoulous[53] - [47] - [30]. D'autres armées organisées de manière similaire connaissent des victoires sur les colonialistes avant d'être défaites, telle, par exemple, celle des Hehe ; ces derniers vainquent les Allemands à la bataille de Lugalo (en actuelle Tanzanie) en 1891, à l'occasion des guerres relatives à la mise en place de l'Afrique orientale allemande[54].

L'organisation et la bravoure des impis zoulous ont laissé des traces dans les mémoires[55], parfois admiratives (Rudyard Kipling y fait allusion dans son poème Fuzzy-Wuzzy (en), le musicien Johnny Clegg est l'auteur de la chanson impi, souvent entonnée dans les enceintes sportives[note 2]…), parfois négatives : « Le zoulou apparaît […] comme l'incarnation de la sauvagerie barbare[trad 1] - [57] »[58].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Impi » (voir la liste des auteurs).

Notes

Références

- Laband 2009, p. 329.

- Paul Coquerel, L'Afrique du Sud des Afrikaners, Editions Complexe, 1992, p. 40

- Morris 1998, p. 32-67.

- Bernardi 1985, p. 115.

- vol. 6124-5" class="mw-reference-text">Histoire générale de l'Afrique, vol. 6, p. 124.

- (en) Elizabeth Eldredge, « Sources of Conflict in Southern Africa c. 1800–1830: the 'Mfecane' Reconsidered », dans Carolyn Hamilton (éd.), The Mfecane Aftermath: Reconstructive Debates in Southern African History, Pietermaritzburg, University of Natal Press, (ISBN 978-1-86814-252-1), p. 122–161

- Lock et Quantrill 2015, p. 51.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 30.

- Morris 1998, p. 48.

- Morris 1998, p. 38.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 35.

- Lock et Quantrill 2015, p. 52.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 34.

- Shaw et Van Wermelo 1972, p. 328.

- Lock et Quantrill 2015, p. 63.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 33.

- Shaw et Van Wermelo 1972, p. 327-334.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 41.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 42.

- Lock et Quantrill 2015, p. 130.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 20.

- Laband 2009, p. 327.

- Laband 2009, p. 25.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 8-9.

- vol. 6122-25" class="mw-reference-text">Histoire générale de l'Afrique, vol. 6, p. 122.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 18.

- Morris 1998, p. 47.

- Morris 1998, p. 51.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 82.

- (en) « Zulu Warriors, 1879 », sur military-history.org, (consulté le )

- Oosthuizen 1996, p. 105-115.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 8.

- Sutherland et Canwell 2004, § Introduction.

- Drame 2007, p. 213.

- Tidiane N'Diaye, « Les Bantous : entre dispersion, unité et résistance », sur africultures.com, (consulté le )

- Morris 1998, p. 50.

- Laband 1992, p. 66.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 32.

- Morris 1998, p. 361.

- Morris 1998, p. ??.

- Knight 2015, p. 3-49.

- Omer-Cooper 1966, p. ??.

- Fauvelle 2013, p. 220-221.

- vol. 685-44" class="mw-reference-text">Histoire générale de l'Afrique, vol. 6, p. 85.

- vol. 6132-133Chap._5._Le_royaume_de_Gaza-45" class="mw-reference-text">Histoire générale de l'Afrique, vol. 6, Chap. 5. Le royaume de Gaza, p. 132-133.

- Morris 1998, p. 195-196.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 31.

- (en) Bruce Vandervort, Wars of Imperial Conquest in Africa : 1830–1914, Indiana University Press, , p. 39.

- vol. 6833-49" class="mw-reference-text">Histoire générale de l'Afrique, vol. 6, p. 833.

- Fauvelle 2013, p. 252.

- Sutherland et Canwell 2004, p. 39.

- Fabrice Folio, « Construction géohistorique du KwaZulu-Natal (Afrique du Sud) », sur EspacesTemps.net, (consulté le )

- Drame 2007, p. 212.

- (en) Alison Redmayne, « Mkwawa and the Hehe Wars », The Journal of African History, vol. 9, no 3, , p. 409 (DOI 10.1017/S0021853700008653, JSTOR 180274)

- (en) Frédéric Giraut, Said Boujrouf et Benoît Rey, « Le référent zoulou omniprésent », EchoGéo, (lire en ligne, consulté le )

- Anne Demoulin, « Décès de Johnny Clegg : ses cinq chansons les plus emblématiques », 20 minutes, (lire en ligne)

- (en) Michael Lieven, « A victorian genre: military memoirs and the anglo-zulu war », Journal of the Society for Army Historical Research, vol. 77, no 310, , p. 106-121 (p. 109) (JSTOR 44225864)

- Jean-Pierre Richard, « « Chaka » de Jean Sévry. Un pouvoir noir en Afrique du Sud », Le Monde diplomatique, (lire en ligne)

Textes originaux

- (en) « the zulu appeared […] as the epitome of barbaric savagery »

Bibliographie

- (en) Ian Knight, The Anatomy of the Zulu Army : From Shaka to Cetshwayo 1818-1879, Frontline Books, (1re éd. 1995), 282 p. (ISBN 978-1-84832-911-9, présentation en ligne).

- (en) Ron Lock et Peter Quantrill, Zulu Victory : The epic of Isandlwana and the cover-up, Frontline books, .

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Seuil, coll. « L'univers historique », (1re éd. 2006).

- (en) John Laband, Historical Dictionary of the Zulu Wars, Scarecrow Press, (présentation en ligne).

- Pape Drame, « La bataille anglo-zoulou d’Isandhlwana, 1879. Une réponse indigène à un défi militaire colonial », Stratégique, no 88, , p. 207-230 (DOI 10.3917/strat.088.0207).

- (en) Jonathan Sutherland et Diane Canwell, Zulu kings and their armies, Barnsley, Pen & Sword Military, , 197 p., ebook (ISBN 978-1-84415-060-1)

- (en) Donald R. Morris, The Washing of the Spears : The Rise And Fall Of The Zulu Nation, Da Capo Press, , 650 p. (ISBN 0-306-80866-8).

- Jacob Festus Adeniyi Ajayi (dir.), Histoire générale de l'Afrique, vol. 6 : L’Afrique au XIXe siècle jusque vers les années 1880, UNESCO, .

- (en) Marguerite Poland Oosthuizen, Uchibidolo : The abudant herds. A descriptive study of the Sanga-Nguni cattle of the Zulu people with special reference to colour-pattern terminology and naming-practice (thèse de PhD), Pietermaritzburg, Durban, Department of Zulu, University of Natal & Centre for Oral Studies, University of Natal, (lire en ligne).

- (en) John Laband, Kingdom in Crisis : The Zulu Response to the British Invasion of 1879, Manchester University Press, .

- (en) Bernardo Bernardi, Age class systems. Social institutions and polities based on age, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Studies in Social Anthropology », (lire en ligne).

- (en) E. M. Shaw et N. J. Van Wermelo, Annals of the South African Museum, vol. 58 : The material culture of the Cape Nguni. Part I. Settlement, Le Cap, (lire en ligne).

- (en) John D. Omer-Cooper, The Zulu Aftermath. A Nineteenth-Century Revolution in Bantu Africa, Londres, Longman, Green and Co, , 208 p.

Bibliographie complémentaire

- (en) Harold E. Raugh Jr., Anglo-Zulu War 1879 : A Selected Bibliography, Lanham, Md., Scarecrow PressPress, , 666 p. (ISBN 978-0-8108-7227-1 et 0-8108-7227-7).

- (en) Julian Whybra, England's Sons, Billericay, , 7e éd..

- (en) Roy Dutton, Forgotten Heroes : Zulu & Basuto Wars including Complete Medal Roll, Infodial, , 470 p. (ISBN 978-0-9556554-4-9, lire en ligne).

- (en) Saul David, « The Forgotten Battles of the Zulu War », BBC History Magazine, vol. 10, no 2, , p. 26–33.

- (en) Paul Singer Thompson, Black Soldiers of the Queen : The Natal Native Contingent in the Anglo-Zulu War, University of Alabama Press, (ISBN 0-8173-5368-2).

- (en) Edward M. Spiers, The Scottish Soldier and Empire, 1854–1902, Édimbourg, Edinburgh University Press, , 244 p. (ISBN 978-0-7486-2354-9).

- (en) Ian Knight et Ian Castle, Zulu War, Osprey, , 222 p. (ISBN 1-84176-858-8).

- (en) Ian Knight, The Anglo-Zulu War, Osprey, (ISBN 1-84176-612-7).

- (en) Ian Knight, Isandlwana 1879 : The Great Zulu Victory, Osprey, , 96 p. (ISBN 1-84176-511-2).

- (en) Michael Barthorp, The Zulu War : Isandhlwana to Ulundi, Weidenfeld & Nicolson, , 181 p. (ISBN 0-304-36270-0).

- (en) John Laband et Ian Knight, The Anglo-Zulu War, Stroud, Sutton, (ISBN 0-86985-829-7).

- (en) James O. Gump, The Dust Rose Like Smoke : The Subjugation Of The Zulu And The Sioux, Bison Books, , 178 p. (ISBN 0-8032-7059-3, lire en ligne).

- (en) Ian Knight, Brave Men's Blood : The Epic of the Zulu War, 1879, Londres, , 222 p. (ISBN 1-84415-212-X).

- (en) Ian Knight, The Zulus, Osprey Publishing, .

- (en) Edgar H. Brookes et Colin de B. Webb, A History of Natal, Brooklyn, University of Natal Press, , 382 p. (ISBN 0-86980-579-7).

- (en) John Martineau, The Life and Correspondence of Sir Bartle Frere, John Murray, .

- (en) Frances E. Colenso et Edward Durnford (assistant), History of the Zulu War and Its Origin, Londres, Chapman & Hall, (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- (en) « Zulu Impi », sur historyofwar.org