Histoire du transport des vélos en train en France

L'histoire du transport des vélos en train en France est celle du remplacement d'un service universel en bagage enregistré, très utilisé et très commode jusqu'à sa dégradation dans les années 1970 et sa suppression en 1998, par le placement direct de la bicyclette par le voyageur avec ou sans réservation. Cependant, cette possibilité souffre de restrictions sur les parcours à longue distance, particulièrement sur les relations internationales où seuls les vélos démontés placés sous housse sont acceptés. L’intervention des associations de cyclistes auprès des compagnies ferroviaires autour de 1900 puis auprès de la SNCF dans les années 1990 et 2000 a permis d’améliorer le service ou au moins de limiter sa dégradation.

De 1870 aux années 1960-1970

Service universel de transport en bagage enregistré

Depuis l’origine, les cahiers des charges ont imposé aux Compagnies ferroviaires le transport gratuit (ou moyennant une taxe très modique de 10 centimes) de 30 kg de bagages enregistrés en plus des bagages à main pouvant être emmenés par le voyageur dans les compartiments dans une limite raisonnable (l’article 65 de l’Ordonnance du interdit « l’entrée des voitures à tous individus porteurs de paquets qui par leur nature, leur volume ou leur odeur pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. ») Le supplément de poids des bagages enregistrés au-delà de la franchise de 30 kg par voyageur était taxé au tarif des colis à grande vitesse. Tous les trains comportaient des fourgons pour les bagages et la messagerie avec un agent de service pour assurer la manutention. Les vélos ont été considérés comme des bagages depuis la réponse de du Directeur de la Compagnie de l’Ouest à un voyageur, publiée dans le Vélocipède Illustré. « J’ai l’honneur de vous informer que c’est à tort que la gare de Vannes a taxé votre vélocipède comme marchandise encombrante. Nous lui donnons des instructions pour qu’à l’avenir elle ne taxe les Vélocipèdes comme bagages que d’après leur poids réel et nous l’autorisons à vous rembourser sur votre demande, et moyennant un bon de retenue que vous voudrez bien lui signer, la somme qui a été perçue en trop sur vous. » Commentaire du Vélocipède illustré : « nous croyons que ce précédent est de nature à lever les difficultés qui pourraient se présenter à l’avenir. » [1]. Le Touring Club de France rappelle dans sa revue du que « par la doctine et par la jurisprudence, que le voyageur doit être admis à présenter comme bagages les objets quels qu’ils soient, qu’il lui convient de transporter avec lui. Dans ces conditions, on ne saurait contester le caractère de bagage à une bicyclette » [2]

D’après le cahier des charges, les bagages, qui devaient être remis 15 minutes avant le départ, (le Touring Club de France ayant demandé que ce délai soit réduit à 5 minutes[3]), étaient amenés par des agents de la gare au fourgon sur des chariots, certains munis de crochets. Dans des stations secondaires, le voyageur amenait parfois lui-même au fourgon la bicyclette préalablement enregistrée au guichet-bagages qui existait dans les plus petites gares. Le vélo voyageait donc dans le même train et la distribution se faisait à l’arrivée dans la salle des bagages ou au fourgon. Il était cependant possible d’expédier la bicyclette isolément sans billet de voyageur au tarif du supplément modique du supplément bagage (au-delà de 30 kg) soit 0,80 F jusqu’à 40 km, 1,30 F jusqu'à 200 km, 1,60 F. jusqu'à 500 km et 2 F au-delà de 500 km. À ces prix s'ajoutent 35 cents de timbre et 10 cents d'enregistrements[4]

La réception d'un vélo abîmé lors du transport ou égaré pendant une journée est une cause de dommages-intérêts[5].

Cependant, le voyageur n’était pas tenu de prendre le train indiqué sur son bulletin de bagages. En cas d’absence du voyageur à l’arrivée du train, les bagages étaient gardés à la gare. Le voyageur n’était pas tenu de venir les retirer en personne et pouvait remettre le bulletin de bagage à qui lui plaît.

Action du TCF

Au cours des années 1890 et 1900, le TCF (Touring Club de France) a beaucoup œuvré avec efficacité, par ses contacts avec les responsables politiques, ses interventions auprès des Compagnies ferroviaires et ses actions juridiques, pour améliorer ce service qui fut très souple et commode pour l'usager jusqu'aux années 1970. En 1895 et 1896 certaines Compagnies ont demandé que les bicyclettes soient emballées ou que soit apposée la mention sans garantie sur les billets de bagages. Le TCF s’est opposé à cette exigence en rappelant que la bicyclette n’est pas une marchandise mais un bagage, estimant, de plus, que l’employé serait en droit de mentionner sur le billet de bagages les défauts constatés à la remise pour éviter toute contestation. Le Ministère des Travaux publics par avis du a invité les Compagnies à supprimer la mention « sans garantie » [6] La question a été tranchée par un arrêt de la Cour de Cassation du : « les tarifs homologués appliqués aux voyageurs ne contiennent aucune clause qui permette à la Compagnie de chemin de fer d’exiger que les bagages soient emballés ou qui l’autorise, faute d’emballage, à se décharger de l’obligation de garantie que le droit commun met à sa charge, aux termes de l’article 103 du Code du Commerce. »

Une taxe spéciale frappant le transport des bicyclettes avait été envisagée en 1897, ce que les Compagnies justifiaient par des frais d’aménagement d’installations spéciales. Le TCF s’est opposé à ce projet estimant que le seul aménagement nécessaire serait « de tenir prêts aux lieux, jours et heures où se produit habituellement de l’encombrement, un ou deux fourgons de supplément qu’on réservera aux bicyclettes et qu’en un tour de main on ajoutera au train. » Le TCF fait valoir que toute l’année, sauf au cœur de l’hiver, sa section à Paris organise « des excursions comprenant de 60 à 80 participants. Ceux-ci prennent régulièrement le train le samedi soir, se font transporter à 50 ou 60 km de Paris, excursionnent dans la journée et rentrent à Paris de nouveau par le train. Ce que fait le TCF, 15 sociétés vélocipédiques en font autant. Nos sections de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Lille ont suivi cet exemple et on nous annonce pour l’année prochaine de nombreuses organisations sur cette base. Combien d’excursionnistes isolés en font autant ? C’est par milliers qu’on pourrait en chiffrer le nombre et ce par toute la France. Qui donc profite de ce supplément sinon les chemins de fer ? » À la suite des interventions du TCF, la gratuité a été maintenue[7]. Un service d’enlèvement et de livraison à domicile a été mis en place dès 1898 à Paris à la demande du TCF[8] - [9]. Ce service étendu ensuite à toute la France resta peu coûteux jusqu’aux années 1980.

Adaptation du matériel à la croissance du trafic

Les Compagnies ferroviaires ont accompagné le développement du cyclotourisme autour de 1900. Ainsi la gare de Lyon a été outillée en 1901 pour pouvoir transporter 4000 bicyclettes par jour dans la banlieue. Des fourgons ont été aménagés par le PLM pour le transport des bicyclettes accompagnant les voyageurs entre Paris-Montereau, Paris-Moret, Paris-Fontainebleau, Paris-Montargis, Paris-Sens[10].

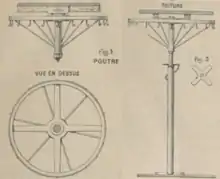

« Chaque wagon aménagé peut contenir 60 machines accrochées par la roue d’avant à des poutrelles fixées au toit du wagon. Le système paraît simple, la manœuvre facile et rapide. Une équipe spéciale pour le chargement des bicyclettes est disponible à chaque départ de trains contenant des fourgons ad hoc. En semaine, 11 trains montants comportent un fourgon. Le dimanche, le samedi et veilles de fêtes, le nombre est proportionné aux besoins du public. »[11]. Certains jours fériés de 1898, 3000 bicyclettes ont été enregistrées dans certaines gares parisiennes[12].

Le cahier des charges des anciennes Compagnies a été imposé à la SNCF à sa création en 1938 et les conditions de transport des vélos n’ont pas varié jusqu’aux années 1960. La SNCF a fait face dans les années 1940 à un fort accroissement de trafic qui a ensuite décliné à partir des années 1950. Le service n’était plus gratuit mais le tarif restait très modique. Des éléments automoteurs sans fourgons sont apparus à partir des années 1920 mais ces matériels comportaient un compartiment où un employé était chargé de placer les bagages.

Cependant, à partir des années 1950, des exceptions au service universel de transport de bagages enregistrés ont été apportées sur certains autorails et un petit nombre de trains de la banlieue parisienne aux heures de pointe[Note 1].

Des années 1970 aux années 2000

Dégradation du service

La suppression dans les années 1970 du service de transport en bagage enregistré dans la grande majorité des trains de banlieue, à une époque où le placement direct de la bicyclette par le voyageur n'était pas autorisé, a interdit de fait aux cyclistes parisiens la plupart des balades à vélo à la périphérie de l’Ile-de-France.

Cette situation a motivé l’organisation par l’association cycliste francilienne MDB des premières grandes randonnées Paris-Chartres à partir de 1979 à l’initiative de son animateur Jacques Essel. Le train spécial du retour comportait plusieurs fourgons (jusqu’à 250 participants en 1982 et 1983) [13]. Le MDB a également organisé annuellement de 1979 à 1984 plusieurs autres randonnées moins ambitieuses « Chaînes amitié-vélo » (de 20 à 80 participants) en train avec places réservées.

À la suite de ces actions, la SNCF a autorisé à partir de 1979 l’accès au transport des vélos en bagages à main sans enregistrement ni supplément. à quelques trains de banlieue le week-end. En 1983, le logo vélo est apparu sur les indicateurs indiquant certains trains omnibus et de rares trains de grandes lignes autorisés au transport des vélos. Les trains de la banlieue parisienne ont été accessibles dans ces conditions les samedis, dimanches et mercredis[14].

Au cours des années 1970 et 1980, le transport en bagages enregistrés s’est dégradé. La suppression de fourgons dans un grand nombre de trains a allongé les délais d’acheminement et les guichets bagages de nombreuses gares, petites puis moyennes, ont été fermés. En 1989, seules 260 gares assuraient ce service pour 250 000 bicyclettes transportées[15]. Cette dégradation s’est accompagnée d’une hausse considérable du prix (4 F en 1977 pour une distance inférieure à 100 km, 7,5 F au-delà, 13 F tarif unique en 1979, 90 F en 1989 et 180 F en 1992[Note 2]. Le service a été finalement supprimé le . Le cahier des charges (décret du 13/9/1983 en application de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs), de rédaction permettant des interprétations larges, ne semblait cependant pas autoriser cette suppression totale : « la SNCF définit les conditions dans lesquelles l’admission de certains bagages se fait après enregistrement et moyennant la perception d’une taxe. Elle détermine les trains dans lesquels l’admission des bagages enregistrés peut être soumise à condition particulière. » [16]. Cette disposition a d'ailleurs été abrogée avec toutes celles du précédent cahier des charges par le décret du relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs de SNCF Mobilités [17].

Intervention des associations d'usagers

À la suite de la dégradation du service, l’association MDB a adressé en aux principales directions de la SNCF un important dossier en demandant une rencontre avec les organisations représentatives des cyclistes, FFCT, FUBICY (actuellement FUB), section vélo du CIHM et Cyclocamping international. Une première réunion s’est déroulée le en présence du Président de la SNCF Jacques Fournier [15]. Ces échanges entre la SNCF et les associations d’usagers où la FNAUT était également représentée se sont poursuivis par des rencontres périodiques jusqu’en 2014.

Résultats de la concertation

Un des résultats positifs de cette concertation est l’aménagement d’emplacements-vélos dans tous les matériels commandés par les régions à partir des années 1990 ce qui permet l’accès aux cyclistes dans les trains régionaux et dans les voitures Corail rénovées des trains Intercités. Dans certaines voitures Corail un compartiment vélo est créé par suppression des sièges.

L’accessibilité des rames TER récentes à plancher bas et portes larges est améliorée par rapport aux matériels anciens. Des espaces-vélos ont été prévus dans une partie des rames TGV. Par contre, les fourgons et espaces demi-fourgons figurant jusqu’au début des années 2000 dans la composition de certains trains (il en existait encore 300 au début des années 1990), ont été supprimés ou vendus à des réseaux étrangers. Leur capacité permettait le transport d’un grand nombre de vélos. L'aménagement d'espaces vélos dans les TGV à deux niveaux qui avait été annoncé aux associations pour 2016 n'est pas effective en 2018. L’information avait été améliorée : édition d’un guide train-vélo, pictogramme vélo sur tous les documents horaires.

La réservation-supplément des places vélos TGV et Intercités par internet et automates, auparavant disponible uniquement au guichet, demandée de longue date par les associations a finalement été mise en place en 2015. À la suite des demandes associatives d’amélioration de l’accessibilité des gares, des rampes ou des goulottes en bordure d’escaliers ont été aménagées. Ces réunions de concertation associations-SNCF ne se sont pas poursuivies après 2014.

Situation en 2018

En 2018, le transport des vélos non démontés est autorisé dans la plupart des trains régionaux et de banlieue sauf quelques restrictions aux heures de pointe. Certains trains à grand parcours les acceptent également gratuitement ou moyennant un supplément-réservation mais non la plupart des TGV Sud-Est et des trains internationaux. Seuls les vélos démontés placés dans une housse peuvent être transportés dans ces trains ce qui ne convient qu’aux vélos de course et exclut ainsi les randonneurs itinérants, notamment les cyclotouristes des pays d’Europe centrale (Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche etc.)

Article connexe

Références

- Richard Lesclide, « le Vélocipède Illustré », Le Vélocipède illustré, no 121, (lire en ligne)

- Paul Dauvet, « La bicyclette est-elle un bagage ? », Revue du Touring Club de France, , p. 203 (lire en ligne)

- Paul Dauvet, « Enlèvement et enregistrement des bagages à domicile », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Bagages non accompagnés », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- L. Bonnard, « Poignée de jurisprudence », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- Le Ministre des travaux publics et Le conseiller d'État, directeur des chemins de fer, Lethier, « lettre du 6 avril 1897 », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Transport des bicyclettes. Aménagement de fourgons », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Transport des bicyclettes à domicile », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Enlèvement et enregistrement des bagages à domicile », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Transport des bicyclettes. Aménagement de fourgons », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Transport des bicyclettes. Aménagement de fourgons », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- « Transport des bicyclettes en chemin de fer », Revue du Touring Club de France, (lire en ligne)

- Paris-Chartres - Les pèlerins de la petite reine, Le Monde, 8 octobre 1983

- Odile Vigneron Laroza, « dossier : le transport des bicyclettes par voie ferrée », Roue Libre,

- Pierre Gerber, « dossier : SNCF : le dialogue retrouvé », Vélocité,

- « Décret 83-817 du 13 septembre 1983 article 10 », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )

Notes

- D'après consultation de la série d'indicateurs Chaix

- D'après consultation des indicateurs Chaix puis SNCF