HVDC Inter-Island

HVDC Inter-Island est une ligne haute tension à courant continu bipolaire reliant l'Île du Nord et l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Elle est parfois également appelé Cook Strait cable, appellation trompeuse, la majorité de la ligne étant aérienne. Elle appartient et est gérée par le gestionnaire de réseau public néo-zélandais Transpower New Zealand.

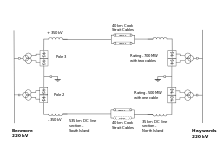

Longue de 610 km, elle relie les postes de Benmore et Hayward. Le premier est situé à côté du barrage éponyme sur la rivière Waitaki dans la région de Canterbury ; le second est situé à Lower Hutt. La ligne traverse les régions de Canterbury et Malborough de manière aérienne jusqu'à la Fighting bay, puis emprunte un câble sous-marin sur 40 km pour enjamber le détroit de Cook avant d'arriver dans la Oteranga Bay, près de Wellington, elle redevient aérienne sur les 37 derniers kilomètres jusqu'à Hayward.

La ligne a été mise en service en afin de transporter l'électricité depuis l'Île du Sud, riche en capacité de génération électrique, vers l'Île du Nord, où se trouve la consommation électrique. Sa puissance était à l'origine de 600 MW. La configuration des postes de conversion était le bipôle, les valves étaient constituées de diodes à vapeur de mercure. En 1992, ces deux pôles ont été rassemblés et un nouveau pôle, dit pôle 2, avec des valves à base de thyristors, a été construit. Finalement le , le pôle 1 est mis hors-service puis remplacé le par un second pôle à thyristors, dit pôle 3.

Sa puissance totale est de 1 000 MW, sa tension nominale de ±350 kV.

Contexte

La ligne Inter-Island a une fonction stratégique dans le réseau néo-zélandais : elle permet d'interconnecter les réseaux des deux îles, et d'échanger l'énergie entre les deux, assurant ainsi l'équilibre production-consommation.

Sur le plan géographique, les deux îles ont des profils différents : alors que l'Île du Sud est 33 % plus grande que la Nord, la population y est trois fois moins nombreuse. La consommation électrique de l'Île du Nord est donc supérieure en moyenne avec un taux de 62,9 % en 2011, cependant les habitants de l'Île du Sud utilisent plus d'électricité par habitant en raison du climat plus froid[1] et de la présence la fonderie d'aluminium de Tiwai Point qui a une consommation de pointe de 640 MW, ce qui en fait le premier consommateur unique du pays et la seconde charge après la ville d'Auckland[2]. Au niveau de la génération, l'Île du Sud dispose de 40,9 % des capacités en 2011, et la quasi-totalité de la puissance hydroélectrique[3].

Si toutes les capacités de génération sont disponibles, la liaison n'est pas nécessaire pour que chaque île puisse couvrir sa consommation de pointe[4]. Elle permet par contre de faire de l'optimisation :

- Quand les réserves hydrauliques sont faibles, l'Île du Sud peut acheminer de l'électricité d'origine fossile du nord.

- À l'inverse l'Île du Nord peuvent utiliser les barrages du sud pour couvrir son pic de consommation.

Autrement dit, la liaison permet de mettre en concurrence les différents moyens de production d'électricité[2].

Le choix du courant continu s'est fait à cause de la longue distance à franchir, et en particulier à cause du détroit, malgré le coût supérieur des postes de conversion. Les pertes sont ainsi réduites et aucune compensation électrique n'est nécessaire pour le câble sous-marin.

La région de Wellington est particulièrement dépendante de la ligne pour son approvisionnement électrique.

Itinéraire

Longue de 610 km, elle relie les postes de Benmore et Hayward. Le premier est situé à côté du barrage éponyme sur la rivière Waitaki dans la région de Canterbury. La seconde est située a Lower Hutt. La ligne traverse de manière aérienne les régions de Canterbury et Malborough de manière aérienne jusqu'à la fighting bay, puis emprunte un câble sous-marin sur 40 km pour enjamber le détroit de Cook avant d'arriver dans la Oteranga Bay, près de Wellington, elle redevient aérienne sur les 37 derniers kilomètres jusqu'à Hayward.

Histoire

Planification

L'idée originale de construire une liaison électrique entre les deux îles afin de parer à la croissance de la consommation électrique vient de l'ingénieur en chef de State Hydro-electric Department Bill Latta. En 1950, il fait paraître une publication où il attire l'attention sur le potentiel limité de l'Île du Nord pour la production électrique, alors que celle du sud présente encore des capacités de développement en matière d'hydroélectricité. Une ligne pour alimenter l'Île du Nord à partir de celle du sud devient alors nécessaire[5].

En 1951, le fabricant de câble British Insulated Callender's Cables (BICC) explique au State Hydro-electric Department que la traversée du détroit de Cook à l'aide d'une liaison sous-marine est possible, mais difficile, aucun précédent n'existant pour de telles conditions marines[6].

Les progrès dans la production des valves à vapeur de mercure dans les années 1950 ont conduit à la construction de plusieurs lignes HVDC dans d'autres pays : par exemple HVDC Gotland. Cette nouvelle technologie montre sa capacité à transporter de grandes puissances sur de longues distances, qu'elles soient sous-marines ou aériennes.

En 1956, le gouvernement demande à BICC de préparer un devis pour connaître la faisabilité et les coûts d'un franchissement du détroit de Cook. BICC confirme en décembre la faisabilité[7]. En parallèle, le ministre responsable de l'énergie électrique met en place une commission afin d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à la Nouvelle-Zélande pour augmenter ses capacités de production électrique. En 1957, ce comité recommande la construction d'un barrage sur la rivière Waitakir à Benmore. Le projet impliquant la construction d'une liaison électrique entre les deux îles. Des contacts sont également pris avec la compagnie ASEA qui a construit les premières lignes HVDC.

Les plans de l'heure prévoient que[5]:

- Le générateur de la centrale de Benmore doit être capable d'absorber les courants harmoniques créés par le poste de conversion HVDC.

- Ce même générateur doit avoir une tension de 16 kV, ce qui est plus haut que les générateurs déjà construits en Nouvelle-Zélande à l'époque.

- Les disjoncteurs de 16 kV seraient à la pointe du progrès.

- Les valves à vapeur de mercure seraient les plus grosses du genre et nécessiteraient une refroidissement à eau de la cathode.

- La ligne serait une des plus longues du pays et une des plus complexes techniquement.

- Le câble sous-marin serait dimensionné pour les typhons que connaît le détroit de Cook. Il nécessiterait également une gaine spéciale pour l'Oteranga Bay.

En 1958, BICC installe 800 m de câble afin d'expérimenter leur résistance aux conditions de la Oteranga Bay, en particulier en ce qui concerne l'abrasion, le pliage et les vibrations causés par le fond marin. Les essais sont clos en 1960, en octobre BICC annonce leur réussite, le prototype semble apte à affronter les conditions du détroit[5].

Dans la période allant de 1958 à 1960, des débats apparaissent quant à savoir quel est le plan le plus propice pour le développement de la génération électrique du pays. Les risques que comporte le projet de franchissement du détroit sont critiqués[6]. En 1961, le gouvernement approuve toutefois le projet afin de répondre à la hausse de la consommation électrique. ASEA remporte un contrat de 6,5 millions de livres néo-zélandaises pour concevoir, fabriquer, installer et mettre en service les postes de conversion de Benmore et Haywards, BICC obtient lui un contrat de 2,75 millions de livres pour les mêmes services appliqués au câble[5].

Construction de la première installation

La conception et la construction ont lieu de 1961 à 1965 pour le New Zealand Electricity Department. Le câble est mis en place par le navire Photinia en 1964[8]. Lors de sa mise en service en 1965, la ligne est la plus longue et la plus puissante au monde dans sa catégorie. Le câble bat également le record en matière de puissance. La puissance nominale était de 600 MW, la tension continue de ±250 kV. Initialement, la ligne est conçue pour transporter la puissance du sud vers le nord. En 1976, le schéma de commande est adapté afin de permettre l'inversion du flux de puissance[5].

La conception de la centrale hydroélectrique ayant eu lieu en même temps que celle de la liaison, les transformateurs permettant de faire la connexion entre les générateurs 16 kV et le réseau en courant alternatif ont été sous-dimensionnés par rapport à la puissance maximale de la centrale. Une partie de la puissance devant se diriger vers la liaison DC.

Première rénovation

En 1987, Electricity Corporation of New Zealand commence à étudier la possibilité d'amélioration des performances de la ligne. Pour des raisons économiques, une rénovation est préférée à un remplacement total. Le projet prévoit d'augmenter à la fois la tension et le courant de la ligne, tout en conservant les valves à vapeur de mercure. En parallèle, un nouveau pôle est construit utilisant des valves à thyristors. L'étendue des modifications à réaliser est la suivante [7]:

- Mise en place de trois nouveaux câbles sous-marin HVDC en remplacement du câble original. Chacun doit avoir une tension nominale de 350 kV et un courant nominal de 1 430 A, soit une puissance maximale de 500 MW par câble. Ils sont installés en 1991 par le navire Skagerrak de Nexans[9].

- Les postes de transition câble/ligne aérienne de Fighting Bay et Oteranga Bay doivent être reconstruits.

- Les valves à vapeur de mercure qui formaient les 2 pôles de chaque poste, doivent être mises en parallèle pour ne former qu'un unique pôle ayant donc une ampacité doublée. Ce nouveau pôle porte le numéro 1.

- La tension des valves à vapeur de mercure est élevée de 250 à 270 kV.

- Chaque poste reçoit donc un nouveau pôle, portant le numéro 2, à valves à thyristor de tension 350 kV.

- La ligne aérienne et les postes doivent être adaptés au nouveau niveau de tension : 350 kV, et au courant. Les lignes conducteurs sont adaptées pour atteindre une ampacité de 2 000 A.

Les pôles 2 et le nouveau câble sont mis en service en . La puissance maximale atteint alors 1 348 MW, soit 648+700. Toutefois, la limitation en tension de la ligne connectée au pôle 1 limite sa capacité à 540 MW, d'où un total de 1 240. Après le retrait de l'ancien câble, la puissance est réduite une nouvelle fois à 1 040 MW, le pôle 2 ne disposant plus que d'un câble pour franchir le détroit de Cook[5].

Mise hors-service du pôle 1

Le , le pôle 1 des deux postes est arrêté « indéfiniment ». En , Transpower annonce néanmoins qu'il sera redémarré avec seulement la moitié de ses valves, en veille, avant l'hiver 2008, afin de pouvoir couvrir les besoins de puissance de l'Île du Nord. Le reste du pôle 1 doit être mis hors-service[10]. Un mois auparavant, la société avait déjà annoncé que la puissance du pôle 2 allait être portée de 500 à 700 MW lors des pics de demande, grâce à l'utilisation d'un des deux câbles du pôle 1 pour le pôle 2[11].

Le , Transpower annonce que les travaux visant à restaurer la moitié des capacités du pôle 1 ont été effectués[11]. Certaines valves à vapeur de mercure ont été récupérées de la ligne HVDC Konti-Skan entre le Danemark et la Suède pour procéder à cette réparation. Le pôle ne fonctionne alors que dans la direction sud - nord afin de limiter son usure. En , Transpower utilise le pôle 1 avec une puissance de 200 MW, afin de pallier la perte d'une partie des capacités du pôle 2.

En pratique, la mise hors-service de la moitié du pôle combinée à ses restrictions d'usage font que la liaison fonctionne quasiment uniquement en monopôle. En 2010, Transpower rapporte qu'à cause de cette configuration la liaison fonctionne comme une cellule galvanique avec la terre. L'électrode de Benmore, a fonction d'anode, et s'érode rapidement, tandis que celle de Haywards, cathode, accumule un dépôt de magnésium et d'hydroxyde de calcium. Des opérations de maintenances supplémentaires sont donc requises[12].

Finalement le , les pôles 1 des deux postes sont totalement mis hors-service après 47 ans de fonctionnement[13]. Il s'agissait de la dernière installation HVDC à utiliser encore des valves à vapeur de mercure.

Pôle 3

En , Transpower présente à la commission électrique néo-zélandaise un projet de remplacement des valves à vapeur de mercure du pôle 1 par des thyristors. En , cette dernière approuve le projet[14].

Le projet porte le nom de « pôle 3 ». Un nouveau poste doit être construit, sa tension est de +350 kV, sa puissance de 700 MW, soit autant que le pôle 2. Il coûte environ 672 millions de dollars néo-zélandais. Les travaux de construction débutent le , quand le ministre de l'énergie, Gerry Brownlee, pose la première pierre. La mise en service est initialement prévue en , mais en , Transpower annonce que des retards sont à prévoir à cause des difficultés rencontrées par le fabricant. Elle est donc reportée à [15] - [16].

Le projet prévoit de remplacer le pôle 1 par le pôle 3. Son périmètre est le suivant [2]:

- Construction de nouveaux convertisseurs à base de thyristors à Benmore et Haywards.

- Livraison de nouveaux transformateurs, nouveaux filtres sur le réseau 220 kV dans les deux postes.

- Livraison de nouveaux transformateurs pour connecter les condensateurs synchrones C7 et C10, à une tension de 110 kV, de Haywards.

- Livraison de nouveaux filtres à Hayward pour le réseau 110 kV.

- Connexion du pôle 3 aux lignes électriques et électrodes existantes.

- Reconnecter le câble 5 du pôle 2 au pôle 3.

- Mise hors-service des valves à vapeur de mercure et des transformateurs du pôle 1.

- Mise hors-service des transformateurs connectés aux condensateurs synchrones à Haywards.

La mise hors-service du pôle 1 a eu lieu en , à un moment de faible consommation électrique, ce qui a permis de connecter les lignes existantes au pôle 3 et de le tester. Si le pôle 3 a une puissance nominale de 700 MW, le pôle 2 et 3 combinés sont bridés dans un premier temps à 1 000 MW au total à cause de la faiblesse du réseau AC à Haywards. La construction d'un STATCOM à Haywards en doit mettre fin à cette situation[17].

Afin de permettre la bonne coordination du système, le système de commande du pôle 2, datant des années 1980, est remplacé à la fin de l'année 2013 par un système identique à celui commandant le pôle 3. Les anciens équipements étaient par ailleurs devenus vétustes et obsolètes. Le pôle 2 doit être mis hors-service pendant une durée de quatre semaines pour permettre le remplacement. Pendant cet espace de temps un nouveau système de commande du poste est également mis en place. Le pôle 3 peut continuer son fonctionnement pendant tout ce temps.

Les travaux sur le pôle 1 ont été également l'occasion de rénover la ligne de transmission. Ainsi 100 pylônes ont été remplacés sur l'Île du Sud, afin d'augmenter la distance d'isolement dans l'air, de nouveaux conducteurs ont été installés sur l'Île du Nord et des pylônes sur la même île ont été renforcés[17].

Les transformateurs d'évacuation d'énergie de Benmore ont été remplacés à la même période. Les nouveaux sont triphasés, ont une tension de 220/16/16 kV, ils sont en effet connectés à deux générateurs, et ont une puissance de 225 MVA[18].

Nouveau câble

Des projets sont à l'étude pour mettre en place un quatrième câble dans le détroit de Cook. Il porterait alors le numéro 7 et serait connecté au pôle 2, permettant à la transmission d'atteindre les 1 400 MW. Des filtres supplémentaires devraient alors être installés à Benmore et Haywards.

Multi-terminaux

Afin d'améliorer l'alimentation électrique de la région autour de Christchurch, Ashburton et Timaru-Temuka, il a été proposé de construire un poste de conversion supplémentaire sur la ligne près de Waipara, afin d'extraire du courant à ce niveau pour l'envoyer dans le réseau AC 220 kV. Cela améliorerait la sécurité électrique autour de Christchurch en proposant un itinéraire alternatif pour l'électricité. Cette solution est cependant coûteuse et concerne le long terme[19].

Pannes et défauts subis par la liaison

La liaison Inter-Island, comme toute ligne électrique, est sujette aux défauts électriques. Son importance dans le maintien production-consommation en Nouvelle-Zélande a pour conséquence que tout déclenchement peut mettre en péril la stabilité fréquentielle de l'ensemble. L'île recevant l'électricité connaît alors une sous-fréquence, celle émettrice une surfréquence. Le marché d'échange de l'électricité s'en trouve également perturbé. Si le défaut survient, alors que la production est très faible sur l'île réceptrice, il y a un risque que les réserves ne suffisent pas à compenser la perte de la ligne. Une coupure généralisée n'est donc pas à exclure dans l'île réceptrice[20].

Afin d'assurer la sécurité du câble sous-marin, une zone de 7 km de large est définie autour de lui, où il est interdit pour les bateaux de poser l'ancre ou de pêcher. Des patrouilles maritimes et aériennes veillent au respect de la législation[21].

Comme pour tous les ouvrages électriques stratégiques, les maintenances sont programmées à l'avance afin de les effectuer à un moment où le système n'est pas essentiel au bon fonctionnement du réseau. Le fonctionnement en monopole permet également d'opérer la maintenance en conservant la moitié des capacités de transmission.

Les défauts majeurs qu'a connus Inter-Island HVDC sont:

- En 1973 : l'extrémité du câble 1 à fighting Bay connait un défaut interne[7].

- En : une tempête provoque la destruction de sept pylônes électriques, endommageant au passage la ligne. La réparation dure cinq jours[7].

- En 1976 : une jonction sous-marine du câble 1 subit un défaut interne à 15,5 km de l'Île du Sud et à une profondeur de 120 m. Elle est réparée en 1977[7].

- En 1980 : l'extrémité du câble 3 à fighting Bay connait un défaut interne[7].

- En 1981 : une fuite de gaz apparaît sur le câble 1 à Oteranga Bay. Elle est réparée durant les étés de 1982 et 1983[7].

- En 1988 : l'extrémité du câble 2 explose à Oteranga Bay et répand de l'huile dans le poste[7].

- En 2004 : en janvier trois pylônes tombent à la suite d'une tempête, en août la pollution marine sur une ligne cause des arcs électriques à la station d'Oteranga Bay et oblige à une réduction du niveau de tension. En octobre, un des câbles sous-marins connait un défaut, cela réduit la puissance du pôle 1 de 540 à 386 MW pour une durée de six mois[22].

- Le : la liaison défaille peu avant le pic de consommation d'un des jours les plus froids de l'année. Malgré la mise en route de la centrale électrique de réserve de Whirinaki et quatre postes électriques hors-service, des délestages doivent être effectués sur l'Île du Nord. Transpower déclenche officiellement l'alerte sur la fourniture d'électricité à 17h34. La liaison est rétablie peu après[7].

- Le : un pylône dans le Marlborough Sounds est trouvé penché après que ses fondations se soit dérobées. Il est renforcé jusqu'à son remplacement. Celui-ci ne pouvant avoir lieu qu'à un moment où la ligne électrique n'est pas aussi cruciale[23].

Installation actuelle

Inter-Island est une liaison HVDC en bipôle, dont les postes de conversion utilisent des thyristors commutés par les lignes. Ils sont montés en pont à 12 impulsions comme cela est usuel sur les HVDC. En cas de défaut d'un des pôles, l'installation peut fonctionner en mode monopolaire. Le courant s'écoule alors entre les deux électrodes.

Postes de conversion

Les postes de conversion comprennent :

- Les halls de conversion, équipés de leur système de refroidissement et leur salle de commande.

- Les transformateurs de conversion.

- Leurs jeux de barres et aiguillages AC à une tension de 220 kV.

- Les filtres AC à une tension de 220 kV.

- Les équipements DC, comprenant un aiguillage et des bobines de lissage. Le tout à une tension continue de 350 kV.

Les valves sont montées pour former un pont à 12 impulsions, elles sont regroupées en trois quadrivalves refroidies à eau. Les valves sont dans les deux pôles suspendus au plafond, cette configuration ayant une meilleure résistance aux séismes par rapport aux valves montées au sol[24]. Les conditions sismiques difficiles en Nouvelle-Zélande sont particulièrement contraignantes.

Les transformateurs de puissance sont monophasés et possèdent chacun deux enroulements connectés aux valves : un couplé en étoile, un en triangle.

| Pôle | Pôle 2 | Pôle 3 |

|---|---|---|

| Mise en service | 1991 | |

| Fabricant | Asea Brown Boveri | Siemens |

| Tension nominale | -350 kV | +350 kV |

| Puissance nominale | 560 MW | 700 MW |

| Puissance en surcharge continue | 700 MW | 735 MW |

| Puissance en surcharge brève | 840 MW for 5 s | 1 000 MW for 30 min |

| Type de thyristors | 4" (100 mm) de diamètre, amorcés électriquement, refroidis à eau | 5" (125 mm) de diamètre, amorcés optiquement, refroidis à eau |

| Courant maximum admissible | 2 000 A | 2 860 A |

| Tension de claquage négative des thyristors | 5,5 kV | >7,5 kV |

| Nombre de thyristors par valve | 66 | 52 |

| Nombre de thyristors par quadrivalve | 264 | 208 |

| Nombre de thyristors par poste | 792 | 624 |

| Masse des quadrivalves | 20 tonnes | 17 tonnes |

| Nombre de transformateurs de conversion | 8 au total: 3 + 1 de secours à chaque poste | 8 au total: 3 + 1 de secours à chaque poste |

| Masse des transformateurs de conversion | 324 tonnes, huile comprise | 330 tonnes, huile comprise |

| Volume d'huile par transformateur | 85 000 l | 91 000 l |

Câbles sous-marins

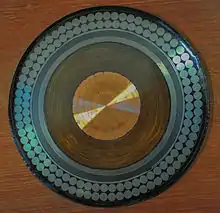

Les trois câbles sous-marin installés en 1991, ont un courant admissible maximum de 1 430 A pour une tension nominale de 350 kV. En cas de surchage, ils peuvent conduire 1 600 A pendant 30 minutes. Son conducteur en cuivre est un câble compacté. Son isolation est à papier imprégné de masse. Son écran métallique est fait en plomb. Pour sa protection mécanique, deux couches d'acier galvanisé l'entourent. Le tout est enrobé de polypropylène. Son diamètre extérieur est d'environ 13 cm[24].

Ligne aérienne

_line.jpg.webp)

La ligne aérienne est conçue et construite par le New Zealand Electricity Department et est terminée en . 1 623 pylônes en acier en treillis sont construits. Sur l'Île du Sud, elle culmine à 1 280 m d'altitude. La plus longue portée fait 1 119 m de long, proche de Port Underwood, non loin du poste de Fighting Bay.

Au départ sa tension nominale était de ±250 kV. En 1992, elle reçoit de nouveaux isolateurs en porcelaine spécialement conçus pour une tension continue qui permettent d'isoler ±350 kV. À l'intérieur des terres, ils ont chacun 15 assiettes, alors que proche de la côte ils en ont 33 afin de mieux résister au dépôt salin. Dans ce dernier cas, les isolateurs ont une longueur de 5 m[24].

Chaque pylône porte une paire de conducteurs en aluminium à âme d'acier de chaque côté. Ils ont un diamètre de 39,4 mm et sont espacés de 432 mm[5]. En 1992, ils ont été requalifiés pour un courant admissible de 2 000 A.

Un câble de garde protège la ligne contre la foudre sur toute sa longueur, si on excepte une section de 21 km proche du poste d'Haywards, où le câble de l'électrode remplit ce rôle. Par ailleurs, une fibre optique est installée dans le câble de garde, sur une longueur de 13 km sur l'Île du Nord et de 169 km sur celle du Sud[24].

20 nouveaux pylônes ont été construits en 1992 pour contourner une zone résidentielle au nord de Johnsonville[25]. En 2010, 92,5 % des pylônes, soit 1 503, étaient d'origine.

Électrodes

L'électrode du poste de Hayward est marine et se trouve dans la Oteranga Bay à 25 km de là. Le poste s'appelle Te Hikowhenua. Elle est actuellement constituée de 40 cellules connectées en parallèle qui sont alignées à 800 m de la plage. Ces dernières sont constituées d'un acier riche en silicium et en chrome et sont placées dans des cylindres de béton poreux. Ces cellules sont enrobées dans de la roche spécialement sélectionnée, puis dans un géotextile, l'objectif est de permettre le passage de l'eau de mer mais d'éviter la formation de vase. Sa résistance est de 0,122 Ohm, son courant permanent admissible de 2 400 A[24].

Elle a été rénovée, au départ elle n'en possédait que 25. Sa résistance était alors comprise entre 0,23 et 0,3 Ohm en fonction des conditions marines[26].

Celle de Benmore est terrestre et est située au poste de Bog Roy distant de 7,6 km du premier. Elle est constituée de différentes branches connectées en étoile qui sont réparties sur une surface d'1 km2. Ces branches sont faites de barres d'acier à faible teneur en carbone de 40 mm de long. Elles sont enterrées dans un lit de charbon d'une section de 0,26 m2 sur une profondeur de 1,5 m. Sa résistance est d'environ 0,35 Ohm[24].

Coordonnées des différents postes

- Poste d'Haywards : 41° 09′ 05″ S, 174° 58′ 54″ E

- Poste de Te Hikowhenua, pour la dérivation de la ligne : 41° 14′ 03″ S, 174° 45′ 31″ E

- Poste de Te Hikowhenua pour l'électrode marine : 41° 12′ 28″ S, 174° 43′ 11″ E

- Extrémité du câble à Oteranga Bay : 41° 17′ 37″ S, 174° 37′ 48″ E

- Extrémité du câble à Fighting Bay : 41° 18′ 35″ S, 174° 12′ 07″ E

- Électrode Bog Roy : 44° 34′ 26″ S, 170° 05′ 56″ E

- Poste de Benmore : 44° 33′ 55″ S, 170° 11′ 24″ E

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « HVDC Inter-Island » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Heating fuels -- QuickStats about Housing -- 2006 Census », sur Statistics New Zealand (consulté le )

- (en) « Annual Planning Report 2012 », Transpower, (consulté le )

- (en) « New Zealand Energy Data File 2012 », sur Ministry of Economic Development, (consulté le )

- (en) « HVDC Grid Upgrade Plan Volume 1, p10 », sur Transpower, (consulté le )

- (en) Peter Taylor, White Diamonds North : 25 Years' Operation of the Cook Strait Cable 1965–1990, Wellington, Transpower, (ISBN 0-908893-00-0)

- (en) John E Martin (dir.), People, Politics and Power Stations : Electric Power Generation in New Zealand 1880–1998, Wellington, Bridget Williams Books Ltd and Electricity Corporation of New Zealand, , Second éd., 356 p. (ISBN 0-908912-98-6)

- (en) Helen Reilly, Connecting the Country : New Zealand's National Grid 1886–2007, Wellington, Steele Roberts, , 376 p. (ISBN 978-1-877448-40-9)

- (en) « The original Cook Strait cable is hauled ashore at Oteranga Bay on Wellington's south-west coast in 1964 », sur Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand (consulté le )

- « Extending the Skagerrak », sur Ship-Technology.com (consulté le )

- (en) « Transpower Decommissions Half Of Pole 1 », Scoop, (lire en ligne, consulté le )

- « Transpower gets green light to restore inter-island link », NZ Herald, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Asset Management Plan », sur Transpower, (consulté le )

- (en) « Pole 1 decommissioned », sur Transpower, (consulté le )

- (en) « HVDC Upgrade Proposal », sur Electricity Commission, (consulté le )

- (en) « Ceremony marks start of electrical construction on Pole 3 project », sur Transpower, (consulté le )

- « Transpower Notice - Commissioning of HVDC Pole 3 », sur Transpower, (consulté le )

- (en) « HVDC inter-Island link project – Grid New Zealand », sur Transpower New Zealand (consulté le )

- « Benmore gets more with first full rebuild », Otago Daily Times, (consulté le )

- (en) « Annual Planning Report 2012 - Chapter 6 – Grid Backbone », sur Transpower New Zealand, (consulté le )

- (en) « Automatic Under-Frequency Load Shedding (AUFLS) Technical Report », Transpower New Zealand, (consulté le )

- (en) « Cook Strait Submarine Cable Protection Zone », Transpower New Zealand and Maritime New Zealand, (consulté le )

- (en) Quality Performance Report 2004-05, Transpower,

- (en) « Power supply safe, unless it's windy », The New Zealand Herald, (lire en ligne, consulté le )

- (en) M T O'Brien, D E Fletcher et J C Gleadow, Principal Features of the New Zealand DC Hybrid Link, Wellington, CIGRÉ, coll. « International Colloquium on High Voltage Direct Current and Flexible AC Power Transmission Systems »,

- (en) « OTB-HAY A Re-conductoring Project »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Transpower, (consulté le )

- (en) Compendium of HVDC schemes, t. 3, CIGRÉ, coll. « Brochure », , p. 44

Bibliographie

- (en) M T O'Brien, D E Fletcher et J C Gleadow, Principal Features of the New Zealand DC Hybrid Link, Wellington, CIGRÉ, coll. « International Colloquium on High Voltage Direct Current and Flexible AC Power Transmission Systems »,

Liens externes

- (en) « Site officiel », sur transpower (consulté le )

- (en) « Page du projet », sur ABB (consulté le )