Hôtel Bouhier de Lantenay

L'hôtel Bouhier de Lantenay est un hôtel particulier situé à Dijon, en France[1]. Il sert de préfecture au département de la Côte-d'Or et à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Hôtel de préfecture de la Côte-d'Or

_-_2022-04-18_-_3.jpg.webp)

| Destination initiale | |

|---|---|

| Destination actuelle |

Préfecture |

| Style |

XVIIIe siècle |

| Architecte | |

| Construction |

1756-1760 |

| Occupant |

Préfecture de la Côte-d'Or (d) |

| Propriétaire |

Département de la Côte-d'Or |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

49 rue de la Préfecture |

| Coordonnées |

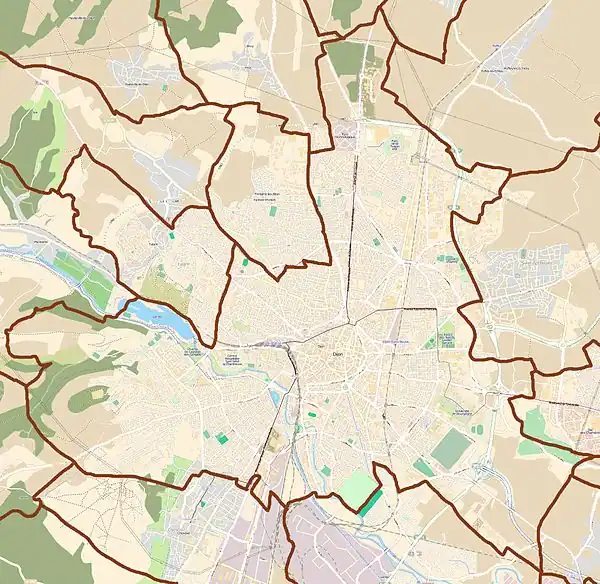

47° 19′ 30″ N, 5° 02′ 30″ E |

|---|

|

|

|

Localisation

L'hôtel est situé dans le département français de la Côte-d'Or, sur la commune de Dijon. L'hôtel est inscrit au titre des monuments historiques le . Les façades et toitures sont classées le [1].

Historique

Le lieu

À cet emplacement s'élevait depuis le début du XVIIe siècle une vaste demeure, l'hôtel de Brion. C'était une des plus grandes propriétés non religieuses de la ville. C'est dans ces lieux, le [2], que le président Philippe Giroux assassine son rival, le président au parlement Pierre Baillet.

L'hôtel est loué ensuite, au moins en partie, aux élus du clergé et de la noblesse.

La période de construction

Bénigne Bouhier, seigneur de Fontaine-lès-Dijon et Pouilly, brigadier des armées du Roi, hérite en 1756 de Jean de Berbisey, son cousin. Il utilise ce confortable legs pour l'achat de cet hôtel, dans le but d'y construire une nouvelle demeure. Il commence par raser les anciennes constructions, et fait appel à un jeune architecte parisien, élève de Blondel, Nicolas Lenoir. À Dijon, celui-ci se fait appeler Lenoir le Romain, ce qui lui permet d'éviter des problèmes d'homonymie et de rappeler qu'il vient de séjourner à Rome en tant qu'élève de l'académie. C'est sa première commande dans la capitale bourguignonne, et les premières ébauches arrivent probablement dès 1756. Cette commande est suivie de peu par la rénovation du château de Longecourt-en-Plaine. Les deux projets seront menés conjointement[3].

D'après des indications tirées de différents documents, on peut suivre l'évolution des travaux[Note 1] : de 1757 à 1759, les travaux avancent rapidement, et le , le Saint-Sacrement est installé dans son reposoir[4]. Mais le , Bénigne Bouhier meurt, après avoir habité cinq semaines seulement dans son nouvel hôtel.

Son fils Bénigne en hérite, et n'a plus qu'à faire édifier le portail, le marché de construction est passé le , avec les sieurs Perrot, entrepreneur, et Barolet, sculpteur. Ce fils, né en 1723, président au parlement, avait reçu de son cousin Antoine-Bernard Bouhier, le marquisat de Lantenay, ce qui explique le nom donné à l'hôtel. Mais il n'y habite pas, seule sa mère, Anne-Augustine Espiard y réside jusqu'à sa mort en . La demeure est alors divisée et louée en quatre appartements.

L'intendance

La Bourgogne était un pays d'"État", elle s'administrait en partie elle-même. Les États de Bourgogne se réunissaient tous les trois ans. Entre les sessions, les Élus généraux gérait la Province, sous l'œil de L'Intendant, représentant le pouvoir du Roi[5].

L'intendance de Bourgogne était située depuis 1704 au logis abbatial de l'abbé de saint-Bénigne, mais, en 1780, l'évêque de Dijon souhaite le reprendre. Bénigne Bouhier profite de l'occasion pour proposer son hôtel. D'abord partisan de cette acquisition, Charles-Henri de Feydeau (1754-1802), marquis de Brou, intendant de Bourgogne, a très vite d'autres projets, et en devient le principal opposant. On assiste alors à une lutte d'influence entre l'Intendant et le président Bouhier, qui espère réaliser une vente avantageuse. Et finalement, après avoir étudié diverses autres possibilités, les Élus de Bourgogne, qui ont accepté de prendre en charge l'achat d'une habitation pour l'Intendant, concluent l'achat de l'hôtel le , pour 150 000 livres payables en rente perpétuelle[Note 2] - [6]. Dès le , les élus chargent Charles-Joseph Le Jolivet, ancien architecte des Bâtiments des États, sous-ingénieur de la Province, de faire à la fois un état des lieux et un devis des travaux d'aménagement.

Le Jolivet ne commence sa mission que le par une visite complète de l'ensemble, en compagnie de Bernard de Chanteau, Secrétaire en chef des États. Ce retard est dû aux difficultés liées à l'Intendant Feydeau de Brou qui voulait imposer son choix pour l'architecte en la personne de Pierre-Adrien Pâris. Il occasionnera de nombreux tracas durant tout le temps des travaux dont le but est d'aménager un logement pour l'Intendant, des salles permettant des réceptions de 60 couverts, des bureaux, des remise, etc. le tout est terminé en pour la somme de 24 000 livres. En 1788, les armoiries du portail, toujours aux armes de la famille Bouhey, sont brisées et remplacées par celle de Bourgogne, réalisées par Jérôme Marlet[Note 3] - [7].

La période révolutionnaire et le Consulat

À la Révolution, l'Intendance est supprimée, et, dès , le lieu est inoccupé. Pendant quelques années, une multitude d'affectations lui sont trouvées, dont le seul point commun est la brièveté : On projette d'abord de louer cet hôtel à une anglaise, miss Hardey, mais elle ne donne pas suite. Le Jolivet prévoit des travaux de toitures et de fenêtres qui sont réalisés par l'administration départementale en 1792, dans le but de vendre l'ensemble, désormais vide de contenu. Sans acquéreurs, les bâtiments sont loués à M.. Lavirotte, qui sous-loue à un préposé aux subsistances militaires dans le but d'y stocker du grain. Puis, en , la Commission temporaire des arts et des Sciences doit y installer ses collections. Mais l'École Centrale prétend elle aussi à la place. Toujours en 1795, c'est l'armée qui parait prendre l'avantage. Un général et son état-major, suivi du général de division commandant la 18e région militaire, sans oublier le quartier général de l'armée de réserve basée autour de Dijon, que Bonaparte passera en revue le 11 messidor, an VIII[8], occupent successivement la place, lorsqu'en 1800, le premier consul prévient de sa décision d'y coucher, à son arrivée à Dijon[9].

Il faut alors remeubler, car les locaux sont vides. Les meubles, batterie de cuisine, et tout l'équipement, sont loués ou achetés aux commerçants dijonnais qui avaient alors en leurs possessions de nombreux biens provenant des émigrés. Bonaparte y passe la nuit du 17 floréal (), et dix jours plus tard, prend un arrêté consulaire qui octroie l'hôtel au préfet. C'est en 1811 que l'acte de cession au département est signé.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- « La préfecture et les services de l’État en région Bourgogne-Franche-Comté » (consulté le )

- dijon.fr, « Hôtel Bouhier de Lantenay » (consulté le )

Notes

- à propos du percement de la rue Neuve de Suzon, puis pour l'alignement le long de cette rue, sur le plan de Dijon dressé par Mikel, et enfin dans un acte de testament.

- La Révolution arrivant peu de temps après, l'affaire se révèlera très avantageuse pour la province.

- s'il faut en croire Louis-Bénigne Baudot, Bibliothèque municipale de Dijon, manuscrit 1606, cité par F. Vignier

Références

- « Hôtel Bouhier de Lantenay (ancien), actuellement préfecture de la Côte-d'Or », notice no PA00112282, base Mérimée, ministère français de la Culture

- H. Chabeuf (1977) p.421

- F. Vignier (1978) p.8-10

- F. Vignier (1978) p.11

- Yves Beauvalot, Dijon Palais des États,Publication du Vieux-Dijon p.5

- F. Vignier (1978) p.14

- F. Vignier (1978) p.18

- Duplessis (1926) p.57

- F. Vignier (1978) p.19

Bibliographie

- L'hôtel Bouhier de Lantenay et la préfecture de la Côte d'Or, Françoise Vignier, Les cahiers du Vieux-Dijon no 7, 1978.

- Dijon, monuments et souvenirs, Henri Chabeuf, Dijon, 1894, réimpression de 1977, Laffite-Reprints.

- Dijon, son passé évoqué par ses rues, Eugène Fyot, Dijon, Damidot, 1928, réimpression 1979.

- Bonaparte à Dijon, Général Duplessis, 1926, Damidot.