Hôpital militaire du Fort Moselle

L’hôpital militaire du Fort Moselle est un hôpital militaire du XVIIIe siècle à Metz. L’hôpital militaire d’instruction de Metz faisait partie, avec les hôpitaux de Lille, Strasbourg et Toulon, des établissements destinés à former des chirurgiens militaires en France.

| Hôpital militaire du Fort Moselle Hôpital militaire de Metz | |

Ancien hôpital militaire. | |

| Lieu | Metz |

|---|---|

| Fait partie de | Fort Moselle |

| Type d’ouvrage | Hôpital |

| Construction | 1732-1733 |

| Matériaux utilisés | pierre de taille |

| Utilisation | nouvelle affectation |

| Utilisation actuelle | Conseil Départemental de la Moselle - Direction des Routes et des Constructions ; Direction Départementale des Territoires de la Moselle |

| Appartient à | Conseil Départemental de la Moselle |

| Protection | |

| Coordonnées | 49° 07′ 41″ nord, 6° 10′ 13″ est |

Contexte historique

Louis XIV reconnait l’importance militaire de la ville et y envoie l’ingénieur Vauban pour examiner les fortifications[1]. Ce dernier visite la place en 1675 et conclut : « Les autres places du royaume couvrent la province, Metz couvre l’État. » Ses plans sont en partie suivis en 1676, puis repris au début du XVIIIe siècle par son élève Louis de Cormontaigne. À cette époque, une partie des portes et remparts médiévaux est démolie et remplacée par de nouveaux ouvrages fortifiés.

L’édification d’une double couronne de fortification est confiée à l’ingénieur militaire Louis de Cormontaigne[2], en sa qualité de directeur des places fortes des Evêchés, charge qu’il conserva de 1728 à 1749. La construction du fort de Bellecroix doit protéger le front de la basse Seille, alors que le fort Moselle protège le front de la Moselle au nord-ouest.

Construction et aménagements

L’hôpital militaire du Fort Moselle est construit en 1732-1733 par Louis de Cormontaigne. Prévu pour 912 lits, l’hôpital pouvait accueillir 2 000 malades ou blessés. L'édifice a été édifié « aux frais du Roi ». Il sert alors d’hôpital amphithéâtre d’instruction et de perfectionnement des officiers du corps de santé militaire. Les bâtiments qui le composent, forment un quadrilatère entourant une cour plantée d'arbres. L'hôpital est éclairé par 194 fenêtres permettant une aération optimale. Il est composé de 11 vastes salles, pouvant accueillir entre 1500 et 1800 lits[3].

Affectations successives

Dans la nuit du , un feu détruit presque entièrement l’édifice qui est reconstruit aussitôt, d’après les anciens plans. De 1792 à 1815, l’hôpital a fourni 700 chirurgiens aux armées de l’Empereur, les deux tiers succombant sur les champs de bataille[3]. En 1813, après la Campagne de Russie et Leipzig, 31 000 blessés ou malades refluent sur Metz, transformant l'hôpital en mouroir[3]. Pas moins de 7 752 militaires et 1 294 civils décéderont, notamment du typhus, entre 1814 et 1815[3]. L’hôpital cesse ses fonctions d’enseignement le , mais reste, jusqu’en 1912, hôpital de garnison de Metz. À cette époque, il est remplacé par l’hôpital militaire Legouest.

En 1946, le conseil municipal approuve le principe de cession de différents bâtiments par l’armée à la ville de Metz. Parmi ces bâtiments, figurent la caserne de cavalerie, la caserne d’infanterie et l’hôpital militaire du fort Moselle, les casernes Chambière, Féraudy et Krien, la prison militaire, et la chapelle Saint-Pierre-aux-Nonnains[4]. Les bâtiments sont ensuite désaffectés. Ils sont actuellement occupés par des services publics.

Les portes et façades sont inscrites aux monuments historiques depuis un arrêté du [5].

Façade sur le quai.

Façade sur le quai. Façade sur le quai.

Façade sur le quai. portail et fronton.

portail et fronton. Fronton du portail.

Fronton du portail. Plaque commémorative: construction (1732).

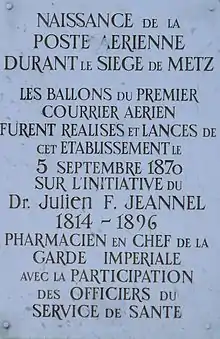

Plaque commémorative: construction (1732). Plaque commémorative: poste aérienne (1870).

Plaque commémorative: poste aérienne (1870).

Notes et références

- René Bastien, « Metz devient une ville fortifiée », p. 155-159 dans Histoire de la Lorraine, Éditions Serpenoise, 2e trimestre 1998, Metz, 224 p., (ISBN 2-87692-088-3)

- Gérard Michaux, Le siècle de Belle-Isle, in François-Yves Le Moigne, Histoire de Metz, Privat, Toulouse, 1986, (pp.265-267)

- Claude Philippe de Viville, Dictionnaire du département de la Moselle, contenant une histoire abrégée des anciens rois de Metz, de la république messine, des évêques de Metz, des monumens civils et religieux du pays, et un dictionnaire des villes, des bourgs et des villages qui composent le département de la Moselle, avec des notes historiques et statistiques sur chacun d’eux, Metz, impr. de Antoine, (BNF 31596506), (p456-458).

- François Reitel, « Metz, Capitale de la région lorraine : Une difficile réinsertion dans la communauté nationale », (dir. François-Yves Le Moigne), Histoire de Metz, Privat, Toulouse, 1986, pp. 403-404.

- « Notice n°PA00106844 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture