Guerres anglo-marathes

Les guerres anglo-marathes sont trois conflits qui ont vu s'affronter, en Inde, l'Empire marathe et la Compagnie anglaise des Indes orientales, aidée par des troupes britanniques.

L'état des lieux

Après le décès de Madhav Râo Peshwâ en 1772, son frère Narayan Râo devient le Peshwâ de l'Empire marathe. Cependant ce dernier est assassiné à la suite d'une conspiration du palais et son oncle Râghunâtha Râo devient le nouveau Peshwâ, bien qu'il ne soit pas l'héritier légal de la fonction. En effet, la veuve de Narayan Râo, Gangabai, avait donné naissance à un fils après le décès de son époux et le nouveau-né, Sawai Madhav Râo - c'est-à-dire Madhav Râo junior - est de ce fait le nouveau Peshwâ. Douze chefs marathes, conduits par Nânâ Phadnis, tentent de mettre l'enfant sur le trône et de se placer en position de régents. Râghunâtha Râo, refusant d'abandonner sa fonction, recherche l'aide des Britanniques à Bombay et signe avec eux le Traité de Surat le .

D'après le traité, Râghunâtha Râo cède les territoires de Salsette et de Bassein aux Britanniques, ainsi qu'une partie des revenus des districts de Surat et de Bharuch. En contrepartie, la Compagnie anglaise des Indes orientales fournit à Raghunath Râo une troupe de 2 500 soldats. Le Conseil britannique de Calcutta (British Calcutta Council), à l'autre bout de l'Inde, condamne le traité de Surat et envoie le colonel Upton à Pouné pour procéder à son annulation. Le colonel doit aussi faire signer un nouveau traité écartant Râghunâtha du pouvoir en échange d'une pension. Le gouvernement de Bombay rejette cette proposition et offre l'asile à Râghunâtha. En 1777, Nânâ Phadnis viole son traité avec le Calcutta Council en accordant aux Français un port sur la côte ouest. La réponse des Britanniques est l'envoi de la troupe à Pouné.

La première guerre anglo-marathe (1779-1782)

La bataille de Vadgaon

Les armées britanniques et marathes se rencontrent dans les environs de Pouné. L'armée marathe, commandée par le général Mahadjî Sindhia, est forte de 80 000 hommes tandis que les Britanniques, bien que ne comptant que 35 000 hommes, sont beaucoup mieux équipés en artillerie et munitions. Mahadjî entraîne et enferme l'armée britannique dans les ghats près de Talegaon, puis sa cavalerie harasse l'ennemi de tous côtés et attaque sa base arrière de Khopoli. Les Marathes mettent aussi en œuvre une politique de la terre brûlée, incendiant les fermes et empoisonnant les puits. Tandis que les Britanniques commencent à se retirer de Talegaon, les Marathes attaquent, les forçant à battre en retraite dans le village de Vadgaon où ils se retrouvent entourés de toutes parts et sans approvisionnement en eau et nourriture. Finalement, les Britanniques se rendent à la mi-janvier 1779 et signent le Traité de Vadgaon, qui les force à abandonner tous les territoires qu'ils avaient acquis depuis 1775.

La réponse britannique

Le gouverneur général britannique du Bengale, Warren Hastings, rejette le traité et envoie une importante force militaire à travers l'Inde sous les ordres du colonel Goddard. Ce dernier s'empare d'Ahmedabad en février 1779 et de Bassein en décembre 1780. Un autre détachement mené par la capitaine Popham capture Gwâlior en août 1780. Hastings envoie aussi une armée conduite par le général Camac contre Mahadji Sindhia et qui le défait en février 1781 à Sipri.

Le Traité de Salbai

Après sa défaite, Sindhia propose un nouveau traité entre le Peshwâ et les Britanniques, qui reconnaissent la légitimité du jeune Madhav Râo au poste de Peshwâ et accordent une pension à Raghunath Râo. Ce traité, connu sous le nom de Traité de Salbai, est signé en mai 1782, ratifié par Hastings en et par Phadnis en février 1783. Le traité retourne à Sindhia tous ses territoires à l'ouest de la Yamunâ et garantit une paix de vingt ans entre les deux parties. On revient donc au statu quo d'avant le conflit, mais le traité permet à la CAIO de se concentrer sur d'autres principautés indiennes.

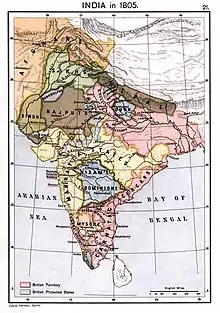

La deuxième guerre anglo-marathe (1802-1804)

Une confédération instable

Après la défaite de Tipû Sâhib, les Marathes restent les seuls à s'opposer aux visées expansionnistes britanniques en Inde. La guerre débute toutefois à cause d'un conflit interne à la confédération marathe. Le Peshwâ Baji Rao II est alors à la tête de la confédération, mais sa puissance ne se mesure pas à celles de Daulat Râo Sindhia de Gwâlior et de Jaswant Râo (en) Holkar d'Indore, et même pas à celles de dirigeants moins importants comme les Gâekwâr (en) de Baroda ou Râghojî Bhonsla (en), le râja de Berâr.

La guerre civile au sein de la confédération entraine la défaite totale des forces du Peshwâ par les Holkar à la bataille de Pune (en), le . Bâjî Râo II se met alors sous la protection britannique, et par le Traité de Bassein (en) forme une alliance avec les Britanniques, leur cédant un territoire et acceptant de ne plus traiter directement avec une autre puissance. L'influence britannique augmente alors considérablement en Inde occidentale, mais Lord Wellesley s'inquiète toujours de possibles interférences françaises, notamment au travers de Pierre Cuillier-Perron alors au service des armées marathes.

Lord Wellesley est déterminé à soutenir le Peshwâ et, son frère, Arthur Wellesley conduit une force qui réinstalle sans opposition Bâjî Râo à Pune le . Début août, les négociations avec Sindhia ayant échoué, le gouverneur général envoie contre les deux principales forces des Marathes, une armée dans le Dekkan combinant des troupes de Sindhia et du râja de Berâr, forte d'environ 50 000 hommes, dont 10 500 d'infanterie régulière, et, au Nord, l'armée principale de Sindhia, environ 35 000 hommes, et commandée par Perron. Lord Wellesley compose deux armées, une première au nord sous le commandement du général Gerald Lake, et une autre au Sud sous les ordres de son frère, 11 000 hommes soutenus par un contingent de 9 400 soldats provenant d'Hyderâbâd.

Les batailles d'Assaye et d'Argaum

Le , Arthur Wellesley reçoit les nouvelles de l'échec des négociations et marche immédiatement sur Ahmadnâgar. Le 8 août, il s'empare de la ville, la ravage et met le siège sous le fort d'Ahmadnâgar dont il accepte la reddition le 12 août. Wellesley rencontre l'armée de Sindhia et de Râghojî Bhonsla à Assaye le 23 septembre. Bhonsla est à la tête d'une troupe composée de 40 000 à 50 000 hommes, dont trois brigades d'infanterie régulière, la plus grande sous le commandement du sergent allemand Anthony Pohlmann (en). En dépit de son infériorité numérique - il n'a que 6 000 hommes, dont seulement trois régiments européens, et bien que le contingent d'Hyderâbâd commandé par le colonel Stevenson et destiné à l'appuyer soit trop loin pour intervenir à temps - Wellesley est déterminé à attaquer. Malgré de lourdes pertes intervenues au cours de leur attaque frontale - 650 Européens et plus de 900 soldats indiens - la petite armée conjointe britannique et de la CAIO remporte une victoire considérable mais est dans l'impossibilité de poursuivre son ennemi défait, qui laisse sur le champ de bataille 98 canons.

Wellesley continue son avance, jusqu'à ce qu'il rencontre l'armée du râja de Berâr, avec une grande partie de la cavalerie de Sindhia à Argaum le . L'armée marathe compte probablement entre 30 000 et 40 000 hommes, celle de Wellesley quelque 11 000 combattants, dont la partie européenne est composée des survivants d'Assaye, plus une brigade écossaise. Wellesley ordonne une attaque frontale et les Marathes se retirent, abandonnant 38 canons et subissant de lourdes pertes par la cavalerie de Wellesley durant la retraite, alors que l'armée de Wellesley ne compte que 360 pertes en tout.

Le , un assaut britannique féroce permet de s'emparer de la forteresse de Gawilghur (en). Le râja de Berâr demande la paix le jour suivant et, le 17 décembre, il cède sa province de Cuttack à la compagnie, et d'autre territoire aux alliés de celle-ci.

La troisième guerre anglo-marathe ou Guerre des Pindarî (1817-1818)

Les causes de la guerre

Sous les mandats des Gouverneurs généraux Sir George Barlow (1805-1807) et Lord Minto (1807-1813), la CAIO mène une politique non-interventionniste sur le front marathe. Cependant, les États de la confédération connaissent une période de trouble et d'instabilité. Ainsi, Jaswant Râo Holkar assassine son frère Kasi Râo et son neveu Khande Râo. Il finit par sombrer dans la folie et décède le .

Lord Hastings, qui devient gouverneur général en 1813, change complètement la politique britannique envers la confédération. En 1814, le Peshwâ commence ses manœuvres pour monter les chefs de la confédération contre les Britanniques. Il renforce son armée avec l'aide du chef Pathan Amir Khan et des Pindarî. Pendant ce temps, suivant une stratégie délibérée, les Britanniques forcent les Marathes à signer des traités de plus en plus humiliants, avec le râja de Nâgpur, le , puis le Traité de Pune avec le Peshwâ le . Daulat Râo Sindhia est également obligé de signer le Traité de Gwalior, le , suivant lequel il consent à aider les Britanniques à supprimer la menace Pindarî.

Vers 1817, les ravages causés par les bandits pindarî deviennent si importants que le gouverneur général décide de les écraser. Mais le pouvoir marathe se montre si hostile à cette campagne que l'opération de police tourne en une guerre contre le Peshwâ, les Holkar d'Indore et le râja Bhonsla de Nâgpur. Pour combattre la puissance marathe, le gouverneur général constitue deux armées et prend personnellement le commandement de la Grande armée tandis que le général Sir Thomas Hislop dirige l'armée du Dekkan. Ces deux corps d'armée comprennent des troupes provenant des trois présidences de l'Inde britannique, Bombay, Calcutta et Madras et forment la plus grande force rassemblée dans l'histoire de la CAIO, 91 000 réguliers et 24 000 auxiliaires indiens ou cipayes.

Deux des ennemis probables des Britanniques se montrent moins dangereux que prévu. Les Sindhia, tenus par le Traité de Gwalior, ne constituent pas la menace anticipée. Leur chef pindarî Amir Khan accepte les conditions imposées par les Britanniques et disperse ses forces, en échange de quoi il reçoit un territoire qui devient l'État de Tonk dans le Rajputana. Les forces Pindarî restantes sont attaquées et démantelées, un de leurs principaux chefs, Karim, se rend tandis qu'un autre, Chitu, se sauve dans la jungle où il est tué par un tigre.

La confédération est écrasée

Le jour même où les Sindhia signent le traité de Gwalior, le Peshwâ Baji Râo II met à sac et incendie la résidence britannique de Pune. Avec son armée de 27 000 hommes, il attaque ensuite les forces britanniques cantonnées à Khadki (en), 3 000 hommes sous le commandement du colonel Burr, qui lui infligent une sévère défaite le (Bataille de Khadki (en)). C'est alors que Madhav Râo Holkar II prend les armes avec le soutien du râja Mudhoji II Bhonsle (en) de Nâgpur. Mais les troupes de Nâgpur sont elles-aussi défaites à Sitabalsi le et celles des Holkar sont mises en déroute à Mahidpur (en) le 21 décembre suivant.

L'année suivante, le Peshwâ est défait à la bataille de Koregaon (en) le , puis à Ashti le . Finalement Baji Râo se rend à John Malcolm le ; il reçoit la pension annuelle de 8 lakhs de roupies contre la dissolution de son gouvernement et l'intégration de ses possessions à Pune dans le territoire de la présidence de Bombay.

La troisième guerre anglo-marathe entraîne ainsi la destruction complète de la confédération, dont seul subsiste le petit royaume de Satara, avec à sa tête Pratap Simha, un descendant de Shivâjî Bhonsla, comme chef formel mais impuissant des Marathes.