Giuseppe Castiglione

Giuseppe Castiglione, né le à Milan (Italie) et décédé le à Pékin (Chine), est un frère jésuite italien, missionnaire en Chine et peintre à la cour impériale. Parmi les artistes préférés des Empereurs de la dynastie Qing, en 1716 il prend le nom chinois de Lang Shining (郎世宁 / 郎世寧, , « Homme du monde tranquille »).

| Peintre de cour |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Prénom social |

若瑟 |

| Nationalité |

Italienne |

| Formation |

Beaux-Arts |

| Activité |

Artiste peintre de la cour, architecte |

| Ordre religieux | |

|---|---|

| Mouvements | |

| Mécène | |

| Genres artistiques |

Biographie

Formation et années en Europe

Giuseppe Castiglione naquit dans la paroisse de San Marcellino à Milan; son certificat de baptême est conservé dans les archives historiques diocésaines.

Giuseppe Castiglione entre comme novice-frère dans la Compagnie de Jésus à Milan en 1707. Ses talents artistiques sont reconnus dès ses années de noviciat. Il commence à peindre des œuvres d'inspiration religieuse (telles Saint Ignace dans la grotte de Manrèse et L'Apparition du Christ à Saint Ignace). On retrouve dans ses premières œuvres des réminiscences d'Andrea Pozzo et des plus grands maîtres italiens du début du XVIIe siècle[1]. Son talent était tel que Marie-Anne d'Autriche lui aurait demandé de faire le portrait de ses enfants.

Les jésuites de Chine ayant demandé qu’on leur envoie un artiste-peintre pour la cour impériale de Beijing, Castiglione se porte volontaire et est accepté. En 1710 il est en route pour Lisbonne (point de départ obligé de tout navire pour l’Extrême-Orient). Il passe par Coimbra au Portugal, où on le retient plusieurs années pour en décorer la chapelle Saint-François de Borgia à l'église du noviciat, aujourd'hui la cathédrale de Coimbra et une Circoncision à l'autel-majeur de la même église[2]. Il s’embarque finalement pour l’Orient le .

En Orient et Chine

Passage à Goa en et arrivée à Macao le . Il continue son voyage et entre à Pékin le . Presque aussitôt il est introduit par le père Matteo Ripa auprès de l’empereur Kangxi (1661-1722) et reçoit une charge comme ‘peintre de la Cour’. Les successeurs de Kangxi, Yongzheng (1723-1735) et Qianlong (1736-1797) lui garderont leur confiance. Castiglione sera peintre de la cour durant ses 51 ans de vie en Chine. Il y jouit sans interruption d’une grande considération et y reçoit des honneurs insignes, comme de pouvoir porter l’habit de fonctionnaire impérial. Après sa mort, il reçut le titre de « vice-ministre », c’est-à-dire fonctionnaire de premier rang[3].

L’artiste-peintre

Castiglione a été influencé par Jan Roos (1591-1638), un artiste flamand, élève de Frans Snyders et de Jan de Wael I[4] - [5].

Un strict respect de l’étiquette (jamais d’affront, ni de critique directe des conceptions chinoises) lui permet de s’assurer la collaboration des peintres de la cour impériale. Cette collaboration lui permet d’intégrer au mieux dans son art les approches orientale et occidentale. Il forme d’autres artistes jésuites à faire de même : Ferdinand Moggi, Jean-Denis Attiret et Ignaz Sichelbarth[3].

Cette faculté de compromis artistique entre le réalisme occidental et le spiritualisme de l’art chinois (éviter les ombres, adopter des motifs secondaires chinois) sont à la source de cette synthèse artistique qui le fit reconnaître par trois empereurs successifs comme le meilleur artiste de leur cour.

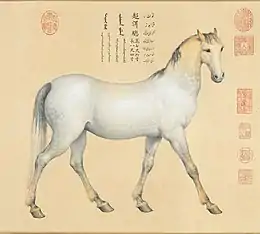

L’œuvre la plus ancienne que l’on ait de lui est une peinture florale sur soie (1723) offerte à l’empereur Yongzheng lors de son avènement sur le trône. Il peint papillons, fleurs, arbres, animaux, de manière de plus en plus chinoise. Son œuvre monumentale et la mieux connue fut peinte en 1728 : Les Cent Coursiers. Sur un rouleau de soie de huit mètres de long et un mètre de hauteur une centaine de chevaux, tous différents, sont représentés en des postures diverses.

Castiglione décore également deux églises de Pékin (il n’en reste rien) et les chapelles privées de certains riches convertis qui souhaitent ne pas publiquement pratiquer leur foi chrétienne. Les faveurs dont il jouit à la cour alors que les chrétiens sont bannis de l’empire l’embarrassent. Ces faveurs lui valent d’ailleurs d'être critiqué par ses confrères jésuites. Il tente plusieurs fois d’obtenir de Qianlong le rétablissement de la liberté de religion, mais sans succès[3].

En 1729, Castiglione fait traduire en chinois et publie l'œuvre de son maître italien Andrea Pozzo: Perspectiva pictorum et architectorum. L'ouvrage eut du succès et fut réimprimé en 1735.

Sous Qianlong, le plus artiste des trois empereurs qu’il connut, Castiglione devient également portraitiste de l’empereur et son épouse, ses concubines et enfants. Même les chevaux impériaux préférés sont immortalisés (la série des Dix coursiers, en 1743). C’est l’époque également des grandes toiles décrivant des scènes de chasse (passe-temps préféré de l’empereur mandchou) ou de guerre. Les toiles sur soie sont grandes, mais l’approche est celle d’un miniaturiste : Castiglione soigne tous les détails. L'empereur lui commande à partir de 1762 la transposition des seize peintures d'An Deyi sous la forme d'esquisses dans le cadre du projet avec la France intitulé Les Conquêtes de l'empereur de la Chine.

La correspondance qu'avait l'astronome et mathématicien jésuite Ferdinand Augustin Hallerstein (nom chinois, 刘松龄 / 劉松齡, ) avec Giuseppe Castiglione, nous renseigne sur ce dernier, notamment à propos de sa peinture de cour et de sa position à la cour des Qing, et sur la vie de la communauté jésuite à Pékin[6]. Après avoir rejoint l'église de Saint-Joseph, Hallerstein, vers la fin de 1743, vécut avec lui et d'autres missionnaires dans la même résidence[7]. Il décrit dans ses lettres Castiglione comme le peintre favori de Qianlong, et son art est mentionné dans sept lettres sur une période de 27 ans, couvrant une période depuis l'arrivée de Hallerstein à Pékin en 1739 à la mort de Catiglione en 1766[8]. Il décrit dans des lettres envoyées à son frère Weichard les travaux de Castaglione, y mentionnant les œuvres « Une centaine d'étalons », un portrait de l'Empereur et de l'Impératrice, ses plans architecturaux de différents endroits du Yuanming Yuan dans un style européen et une série de scènes de bataille destinée à être imprimée en Europe. Il dit qu'un prêtre et peintre talentueux venu de la capitale de la chrétienté était également impressionné par son travail[9].

L’architecte

En 1747, Castiglione est nommé architecte et responsable de la conception d’un parc de 400 hectares et de la construction d’un nouveau palais impérial. Il est probable que Qianlong ait été influencé dans cette décision par des gravures reçues de France, car à cette période il était en contact avec le roi Louis XV. Un autre jésuite, le père Michel Benoist, spécialiste en hydraulique, est mis à contribution pour la construction des fontaines et des jets d’eau. Ce sera le fameux palais d'été, ou Palais des délices de l’harmonie, dont la construction dura 10 ans (1747-1757) et qui sera détruit en 1861 par les troupes franco-britanniques lors de la Seconde guerre de l'opium.

Mort de l’artiste

Jusqu’à la fin de sa vie, le frère jésuite sera mis à contribution par l’empereur Qianlong. Les dernières peintures sur soie que l’on connaisse de lui (contenant des chevaux) datent de 1762. Castiglione a alors 74 ans. Il s’éteint le . Ses funérailles sont financées par l’empereur : un insigne honneur et une expression de grande estime. À titre posthume, il est nommé vice-ministre[3]. Sa pierre tombale à Pékin, disparue lors de la profanation du cimetière chrétien de Zhalan par les Boxers, fut retrouvée et remise là où elle avait été installée.

Postérité

Grâce aux œuvres de Castiglione, les peintures de la cour Qing ont commencé à montrer une influence occidentale. D'autres peintres européens ont suivi et une nouvelle école de peinture a été créée qui combinait les méthodes chinoises et occidentales. L'influence de l'art occidental sur les peintures de la cour Qing est particulièrement évidente dans la lumière, l'ombre, la perspective, ainsi que la priorité donnée à l'enregistrement des événements contemporains[10].

En 2005, Castiglione est devenu le sujet de la série télévisée Palace Artist en Chine, jouée par l'acteur canado-chinois Dashan (Mark Rowswell) et diffusée par China Central Television (CCTV). Il est brièvement dépeint à la fin du 48ème épisode de Ruyi Love in the Palace, peignant l'empereur et l'impératrice ensemble dans l'un des rares épisodes heureux de la série télévisée[11].

Images

L’Empereur Qianlong et son épouse

L’Empereur Qianlong et son épouse Empereur Qianlong inspectant les peintures

Empereur Qianlong inspectant les peintures_geschilderd_door_Giuseppe_Castiglione_(1688%E2%80%931766).gif) Prince Yinli

Prince Yinli Scène de bataille

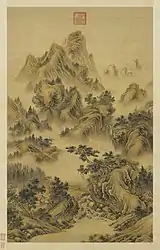

Scène de bataille Paysage

Paysage Plantes aquatiques et poissons

Plantes aquatiques et poissons Faucon blanc

Faucon blanc Faucon blanc

Faucon blanc Printemps coloré

Printemps coloré Grues et fleurs

Grues et fleurs Paon étalant sa queue

Paon étalant sa queue Faucon, pin et Ganoderma lingzhi

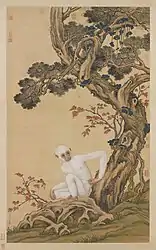

Faucon, pin et Ganoderma lingzhi Singe blanc

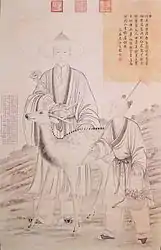

Singe blanc Qianlong récoltant des lingzhi

Qianlong récoltant des lingzhi Dix chiens de valeur

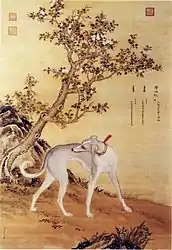

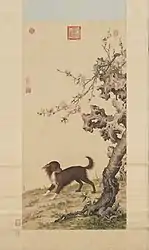

Dix chiens de valeur Chien sous les fleurs

Chien sous les fleurs

Fleurs dans un vase

Fleurs dans un vase

Bibliographie

- (it) G.R. Loehr, Giuseppe Castiglione, pittore de corte, Roma, 1940.

- (it) B. Zoratto, G. Castiglione: pittore italiano alla corte imperiale cinese, Fassano di Puglia, 1994.

- M. Beurdelay, Peintres Jésuites en Chine au XVIIIe siècle, Paris, Éditions Anthèse, 1997.

- Michel Cartier (dir.), Giuseppe Castiglione dit Lang Shining (1688-1766), Lausanne, Éditions Favre, 2004.

- Michèle Pirazzoli-T’Serstevens, Giuseppe Castiglione (1688-1766) Peintre et architecte à la cour de Chine, Thalia Édition, Paris, 2007 « Page consacrée à Giuseppe Castiglione »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- (en) Mary S. Lawton, Grove Art Online, Oxford University Press, (ISBN 9781884446054, lire en ligne)

- (en) Ian Chilvers, The Oxford Dictionary of Art, Oxford University Press, (9780191727627)

- (en) Nataša VAMPELJ SUHADOLNIK, « Ferdinand Augustin Hallerstein on Giuseppe Castiglione’s Art », Asian Studies, Ljubljana, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, vol. 3, no 2, (ISSN 2232-5131, DOI 10.4312/as.2015.3.2.33-56, lire en ligne) (CC-BY-SA 4.0)

Notes

- M. Beurdeley, Peintres Jésuites en Chine, 1997.

- « Monumentos », sur monumentos.pt (consulté le ).

- Ronnie Po-chia Hsia, Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire, Paris, Bouquins éditions, , 545-546 p. (ISBN 978-2-38292-305-4)

- (it) « Una natura morta di Jan Roos », sur omceosv.it

- « ROOS, Jan », sur Dictionnaire des peintres belges.

- Vampelj Suhadolnik 2015, p. 36.

- Vampelj Suhadolnik 2015, p. 35.

- Vampelj Suhadolnik 2015, p. 44.

- Vampelj Suhadolnik 2015, p. 44-45.

- Richard M. Barnhart, Xin Yang, Chongzheng Nie et James Cahill, Three thousand years of Chinese painting, (ISBN 0-300-07013-6, 978-0-300-07013-2 et 0-300-09447-7, OCLC 36662966, lire en ligne)

- Ruyi's Royal Love in the Palace () New Classics Media. Consulté le .

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Bridgeman Art Library

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- La plupart des œuvres de Castiglione se trouvent au National Palace Museum of Taipei (le Musée national du Palais à Taïwan)

- Giuseppe Castiglione. 1688-1766, peintre et architecte à la cour de Chine, Paris, Thalia, 2007: compte rendu de Pierre Gentelle sur Histara

- les œuvres de Giuseppe Castiglione