Génoise (architecture)

La génoise est une « fermeture d'avant-toit » (la face inférieure d'un avant-toit)[1] formée de plusieurs rangs (de un à quatre, rarement plus) de tuiles-canal en encorbellement sur le mur.

Le rôle de la génoise est d'une part d'éloigner les eaux de ruissellement de la façade comme une corniche, et d'autre part de supporter et continuer le pan versant de toit.

Origine

Comme son nom l'indique, la génoise est originaire de l'Italie et ce sont probablement des maçons venant de Gênes qui auraient apporté cette particularité d'abord en Provence puis dans tout le sud de la France, dans la zone où domine la tuile canal. La technique s'appelait « à la génoise », « à la façon génoise », genovesa en provençal. Les premiers écrits s'y rapportant datent des années 1630-1640. La génoise connaît un grand essor dès cette époque. Le nombre de rangs est parfois considéré comme un témoignage du statut social : les maisons modestes ont deux rangs, les propriétaires plus aisés en ont trois, quatre et jusqu'à cinq. Mais on peut aussi considérer qu’un plus grand nombre de rangs augmente la largeur du débord de toiture, et donc la protection, en fonction de la nécessité : une maison plus grande et plus haute, donc a priori plus « riche », nécessitant un débord plus important. Les variantes stylistiques des génoises dépendent essentiellement des modes et des usages locaux. Auparavant, et pour la plupart des constructions modestes, l'avant-toit était fait des extrémités des chevrons apparents et de planches, donc sujets au pourrissement et exposés aux risques d’incendie. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les demeures riches remplacent les génoises par des corniches de pierre plus ou moins ornementées, mais l’usage se maintient pour les constructions plus modestes.

Dans son dictionnaire, Frédéric Mistral[2] indique génouveso, ginouveso comme un « battellement », ce qui ne correspond pas exactement à la génoise, et les synonymes qu’il ajoute ne sont pas plus précis. En Gascogne, la référence à la « mode génoise » a disparu et la génoise est appelée téule-malhade[3].

Définitions

La définition de la génoise donne lieu à certaines controverses entre les auteurs, selon qu’on la considère comme un avant-toit faisant partie de la toiture, ou d’une corniche faisant partie intégrante du mur : la réalité étant qu’elle participe le plus souvent des deux.

Les tuiles-canal sont posées horizontalement dans le sens des « tuiles de couvert » (dos vers le haut)[4] et garnies de mortier par le maçon pour constituer la frise. Les oiseaux et autres animaux sont empêchés d'accès par le garnissage. La tuile supérieure visible, « tuile d'égout », fait partie de la couverture de toit et reprend la pente par le solin d'appui sur la génoise (« cette couverture peut être l'œuvre jusqu'au faîte d'un maçon qui a cette spécialité qui utilisera plutôt le mortier de pose et colmatera les joints ou d'un couvreur qui utilisera plutôt le bois et des morceaux de tuile (casseaux) pour effectuer l'élévation et les calages[5] »).

Mais la génoise n'est pas considérée seulement comme une corniche, en couronnement du mur, protégeant celui-ci (ce qui est toutefois le cas de la partie d'avant-toit « entourant » une terrasse en retrait au dernier étage sous comble[6]) : en fermeture d'avant-toit réel, elle fait partie du toit[1] et elle est construite avec le même matériau céramique ou un matériau à aspect similaire.

Variantes stylistiques

Les génoises se retrouvent dans l'architecture traditionnelle dans tout le sud de la France, de l’Aquitaine, la Saintonge, à la Provence, avec de nombreuses variations stylistiques. On les trouve aussi en Italie, au Portugal, en Espagne (où le terme genovesa désigne tout type de corniche de toiture). Les rangs de tuiles sont parfois accompagnés d'un ou plusieurs rangs de tuiles plates, ou tuileaux, ou carreaux, soit entre chaque rang de tuiles, soit à la base de la dernière rangée.

La génoise se trouve le long des murs gouttereaux, et est continue sur les bâtisses à toiture à quatre pans versants (toiture avec croupe de pavillon).

Sur les murs pignons des toitures à deux versants, elle peut suivre le rampant du toit en débord du nu de façade cette fois-ci encore, et si par une frise horizontale elle ferme le pignon en avant-corps à léger débord, elle forme un fronton triangulaire : lorsque l'espace délimité par la génoise est insuffisant (pente de toit faible) il peut ne pas y avoir de génoise sur l'arase du pignon.

Des différences de traitement sont notables dans les angles des murs : soit les angles sont pleins et vifs, réalisés avec des tuiles plates (principalement dans le Sud-Ouest), soit l'angle adouci est fait avec des tuiles creuses qui doivent alors amorcer un mouvement courbe (en Provence et vallée du Rhône). Ceci conduit parfois à avoir l'élévation des murs sans arête mais arrondi pour l'angle[7].

- Génoises en Provence

Génoise en Provence : angle arrondi.

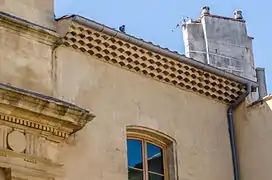

Génoise en Provence : angle arrondi. Aix-en-Provence : génoise à trois rangs formant corniche.

Aix-en-Provence : génoise à trois rangs formant corniche. Génoise à quatre rangs, chapelle des Pénitents blancs, Aix-en-Provence.

Génoise à quatre rangs, chapelle des Pénitents blancs, Aix-en-Provence. Génoise à deux rangs, fort Saint-Jean, Marseille.

Génoise à deux rangs, fort Saint-Jean, Marseille.

Les éléments de couverture, tuiles canal, tuiles romane, tuiles pannes à glissement reprennent l'onde constituée par la génoise qui ne comporte pas de gouttière traditionnellement en ligne basse du toit. Cependant, on voit des génoises dans des régions (Périgord, Bigorre) qui ont des couvertures en tuiles plates ou en ardoises. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, des gouttières ont été rajoutées.

Dans le Valentinois, on utilise souvent une génoise simple à un rang comme corniche marquant la hauteur des étages qui restent au même aplomb. La génoise est également largement employée comme couronnement d’un mur et d’une arcade surmontant un portail.

- Génoise formant couronnement d’un mur hors toiture

Chabeuil (Drôme).

Chabeuil (Drôme). Chabeuil, portail de l’ancien couvent des Ursulines.

Chabeuil, portail de l’ancien couvent des Ursulines. Hôtel de Chabrillan, Montélimar.

Hôtel de Chabrillan, Montélimar.

Dans la construction avec des matériaux modernes, des moulures préfabriquées existent, représentant la sous-face (sur environ un mètre de long) de la génoise traditionnelle. Elles sont placées en bandeau de façade d'étage plus ou moins épais (complétées par du mortier) ou en fond de banche du chaînage béton débordant le nu de façade et couronnant le mur en briques alvéolaires ou parpaings support de la toiture.

Évacuation de l'humidité

Dans les constructions traditionnelles, les génoises permettent d'absorber l'humidité présente dans le mur, et de faciliter son évaporation, grâce à leur grande surface en contact avec l'air[8].

Notes et références

- Jean-Marie Pérouse de Montclos (dir.), Architecture. Vocabulaire et méthode, Paris, Imprimerie nationale, .

- Frédéric Mistral, Tresor dou Félibrige, tome 2, art. Genouveso.

- Simin Palay, Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS, , 3e éd. (1re éd. 1932-1934), 1053 p. (ISBN 2-222-01608-8)..

- En Vendée, les tuiles formant la génoise sont dos vers le bas intercalées avec des carreaux.

- Pierre Lebouteux, Traité de couverture traditionnelle, H. Vial, .

- « Génoise : « frise » de tuiles rondes (tuiles romaines, tuiles canal) maçonnées en surplomb sur plusieurs rangs pour former la « corniche » des constructions, surtout dans le sud-est de la France (p. 430).

[une frise est une partie de l'entablement — pouvant être bombé — dans les ordres classiques (p. 415)], [par extension (une) corniche saillante sous les combles (est) dite corniche en entablement souvent (disposée) pour souligner le retrait de l'étage attique (p. 350)] », J. de Vigan, Le Petit Dicobat, Éditions Arcatures, 2005. - Georges Doyon et Robert Hubrecht, L'Architecture rurale et bourgeoise en France, Paris, Vincent, Fréal et Cie, .

- Christophe Olivier et Avryl Colleu, 12 solutions bioclimatiques pour l'habitat, Eyrolles, (ISBN 978-2-212-14102-3).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Boyer (compte rendu dans L'Architecture vernaculaire, CERAV, Paris, t. 9, 1985, p. 93-94), « L'origine de la génoise dans l'architecture provençale du XVIIe siècle », Ethnologie française, t. 14, no 4, , p. 387-392.

- Georges Doyon et Robert Hubrecht, L’Architecture rurale et bourgeoise en France, Paris, Vincent, Fréal et Cie, , 3e éd.

- Olga Fradisse, Georges-Henri Rivière (dir.), De l'utilisation dans l'architecture rurale et ancienne du motif décoratif appelé la génoise. Étude comparative, historique et ethnographique, thèse, École du Louvre, 1948 (compte rendu dans Musées de France, t. VIII, , p. 229-231).

- Jean-Marie Pérouse de Montclos (dir.), Architecture. Vocabulaire et méthode, Paris, Imprimerie nationale, .

- Charles Talon, « La “génoise” en bas Dauphiné », Évocations. Bulletin du Groupe d'études historiques et géographiques du Bas-Dauphiné, n. s., 5e année, novembre-, no 2, p. 61-65.

.jpg.webp)