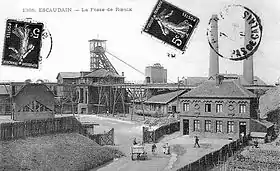

Fosse de Rœulx

La fosse de Rœulx de la Compagnie des mines d'Anzin est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Escaudain. Les deux puits sont commencés en 1854 et la fosse commence à produire quatre ans plus tard. Un terril no 161, Rœulx, est entrepris au nord du carreau. Des cités minières sont construites. La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale. Elle cesse d'extraire en .

| Fosse de Rœulx | |

La fosse de Rœulx vers 1900. | |

| Puits de Rœulx n° 1 | |

|---|---|

| Coordonnées | 50,321011, 3,339581[BRGM 1] |

| Début du fonçage | 1854 |

| Mise en service | 1858 |

| Profondeur | 559 mètres |

| Arrêt | (extraction) 1956 (aérage) |

| Remblaiement ou serrement | 1957 |

| Puits de Rœulx n° 2 | |

| Coordonnées | 50,3212, 3,339786[BRGM 2] |

| Début du fonçage | 1854 |

| Mise en service | 1858 |

| Profondeur | 550 mètres |

| Arrêt | mars 1939 (extraction) 1956 (aérage) |

| Remblaiement ou serrement | 1958 |

| Administration | |

| Pays | France |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Commune | Escaudain |

| Caractéristiques | |

| Compagnie | Compagnie des mines d'Anzin |

| Groupe | Groupe de Valenciennes |

| Ressources | Houille |

La Compagnie des mines d'Anzin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes. Elle assure l'aérage de la fosse Schneider jusqu'en 1956, les puits nos 1 et 2 sont respectivement remblayés en 1957 et 1958, et les installations de surfaces détruites. La construction de l'autoroute A21 entraîne l'exploitation intégrale du terril conique, ainsi que la destruction de nombreuses maisons, celle-ci étant situées sur son tracé.

Le carreau de fosse est devenu une zone industrielle. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits de Rœulx nos 1 et 2. Les cités restantes ont été rénovées. La zone industrielle a été étendue sur le site du terril.

La fosse

Fonçage

La Compagnie des mines d'Anzin ouvre en 1854 deux puits, au sud d'Escaudain, près des limites avec Rœulx[A 1]. Le puits no 2 est creusé à 25 mètres au nord-est[note 1] du puits no 1.

.jpg.webp)

L'orifice des puits est situé à l'altitude de 40 mètres[JD 1]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 80 mètres[JD 1] - [F 1], presque à l'affleurement de Première veine du sud[F 1].

Exploitation

La fosse commence à extraire en 1858. Les veines sont renversées, et le gisement est difficilement exploitable[A 1]. La fosse est située le long de la ligne de Busigny à Somain. Elle est sise à 3 888 mètres à l'ouest[note 1] de la fosse Enclos[A 1].

La fosse est détruite durant la Première Guerre mondiale. Elle cesse d'extraire en , après avoir remonté 8 151 545 tonnes de houille[A 1].

La Compagnie des mines d'Anzin est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Valenciennes[B 1]. À ce titre, la fosse est utilisée à partir de cette date afin d'assurer l'aérage de la fosse Schneider des mines de Douchy, sise à Lourches à 862 mètres au sud-est[note 1]. À la suite de l'arrêt de cette dernière, la fosse de Rœulx ferme à son tour en 1956. Le puits no 1, profond de 559 mètres, est remblayé en 1957, le puits no 2, profond de 550 mètres, l'est l'année suivante. L'ensemble des installations est détruit[B 1].

Reconversion

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits de Rœulx nos 1 et 2. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[1]. Il ne reste rien de la fosse[2].

.JPG.webp) Puits de Rœulx no 1, 1854-1957.

Puits de Rœulx no 1, 1854-1957..JPG.webp) Le puits no 1 dans son environnement.

Le puits no 1 dans son environnement..JPG.webp) Le puits no 1 dans son environnement.

Le puits no 1 dans son environnement..JPG.webp) Puits de Rœulx no 2, 1854-1958.

Puits de Rœulx no 2, 1854-1958..JPG.webp) Le puits no 2 dans son environnement.

Le puits no 2 dans son environnement..JPG.webp) Le puits no 2 dans son environnement.

Le puits no 2 dans son environnement.

Le terril

.JPG.webp)

- 50° 19′ 23″ N, 3° 20′ 25″ E

Le terril no 161, Rœulx, disparu, situé à Escaudain, est le terril conique de la fosse de Rœulx des mines d'Anzin. Initialement haut de 65 mètres, il a été intégralement exploité[3] - [4].

Les cités

Des cités ont été bâties à proximité de la fosse. Certaines ont été détruites à cause de la construction de l'autoroute A21.

.JPG.webp) Plaque de rue indiquant « Mines d'Anzin, Cité de Marsilly ».

Plaque de rue indiquant « Mines d'Anzin, Cité de Marsilly »..JPG.webp) Des habitations groupées par deux, situées à l'entrée d'une cité.

Des habitations groupées par deux, situées à l'entrée d'une cité..JPG.webp) Des habitations groupées par deux.

Des habitations groupées par deux..JPG.webp) Des habitations groupées par deux, situées à l'entrée d'une cité.

Des habitations groupées par deux, situées à l'entrée d'une cité..JPG.webp) Des briques vernies sont utilisées.

Des briques vernies sont utilisées..JPG.webp) L'esthétique est particulièrement soignée.

L'esthétique est particulièrement soignée.

Catastrophe du 19 janvier 1920

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Après les destructions de la Première Guerre mondiale, la Compagnie des mines d'Anzin travaillait à la reconstruction des puits démolis par les Allemands. Depuis plus d'un an c'était le cas à la fosse de Rœulx et ceci sans incidents. Un câble avait été commandé le 19 novembre 1919 pour la remise en état du chevalement. Un accident s'est produit le 19 janvier 1920 à la fosse Rœulx, de la compagnie des mines d'Anzin, à Escaudain, au moment de la descente et de la remonte des mineurs. Ces descentes et remontes se font à l'aide d'un treuil. La quatrième cage montante se trouvait à 50 mètres au-dessus de l'accrochage à 350 mètres de profondeur, lorsque l'arbre du tambour du treuil sur lequel s'enroulait le câble s'est rompu ; la cage, qui contenait une vingtaine d'ouvriers, est tombée dans le puits à 350 mètres de profondeur. La cabine se brisa au fond du puits, entraînant dans la mort les mineurs qui y avaient pris place pour remonter à la surface après leur pénible journée[5].

Après de nombreuses heures d'attente, les secouristes remontèrent 17 corps à la surface du sol : 14 habitaient à Escaudain, mais 3 vivaient à Rœulx. L'enterrement des victimes de la catastrophe eut lieu le samedi 24 janvier 1920 avec 14 cercueils exposés en l'église d'Escaudain[6].

La liste des victimes pour Escaudain : Victor Lebon, 54 ans, marié, sans enfant ; Léon Derbomez, 54 ans, marié, 4 enfants ; Charlemage Deu.., 51 ans, marié, 2 enfants ; Paul Théry, 19 ans, célibataire ; Hippolyte Hourez, 51 ans, marié, 2 enfants ; Arthur Lahure, 19 ans, célibataire ; Louis Dévémy, 19 ans, célibataire ; François Dernoncourt, 42 ans, marié, 2 enfants ; Hippolyte Dubois, 31 ans, marié, 2 enfants ; François Bézy, 26 ans, célibataire ; Florent Bézy, 53 ans (deux fils tués à l'ennemi, il ne reste que la mère) ; Lucien Dhenain, 22 ans, célibataire ; J-B Denain, 22 ans, célibataire ; Émile Dhenain, 43 ans, marié, 2 enfants. Les victimes de Rœulx sont Charles Houdari, 47 ans, marié, 8 enfants ; Joseph Monneven, 29 ans, marié, 1 enfant ; Henri Legrand, 23 ans, célibataire.

Notes et références

- Notes

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse de Rœulx des mines d'Anzin », http://minesdunord.fr/

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- « Fiche du terril no 161 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Faits divers », Le XIXe siècle : journal quotidien politique et littéraire, (<img%20src='https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k7573900k/f2/4689.781002638521,487.39709762533136,1112.2651715039565,1112.2651715039576/89,89/0/native.jpg' lire en ligne).

- « Imposantes funérailles pour les victimes de Roeulx », L'Humanité : journal socialiste quotidien, (<img%20src='https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k299560n/f2/63.643673388618055,4347.053767362589,844.1681618920419,941.1418240828789/679,757/0/native.jpg' lire en ligne).

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 25

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord, Imprimerie Quantin. Paris,

- Olry 1886, p. 259

- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris,

- Gosselet 1913, p. 154

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des fosses de la Compagnie des mines d'Anzin

- Groupe de Valenciennes

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 25.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .

- Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord : Études des gîtes minéraux de la France, Imprimerie Quantin. Paris, , 414 p. (lire en ligne), p. 259.

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris, , p. 154.