Fosse Turenne

La fosse Turenne de la Compagnie des mines d'Anzin est un ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Denain. Commencée le , elle est baptisée en l'honneur de Henri Amédée Mercure de Turenne d'Aynac. La fosse, bientôt reliée aux autres, devient une des plus productives de la commune. Un terril no 156, Turenne, est édifié à l'ouest du carreau de fosse. Deux coups de grisou mortels se sont produits, en 1865 et 1883. La fosse, qui exploite dans des conditions désavantageuses dans les années 1890, est définitivement abandonnée en 1889.

| Fosse Henri Amédée Mercure de Turenne d'Aynac | |

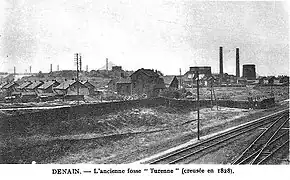

La fosse Turenne vers 1900. | |

| Puits Turenne | |

|---|---|

| Coordonnées | 50,331144, 3,38289[BRGM 1] |

| Début du fonçage | |

| Profondeur | 466 mètres |

| Étages des accrochages | ... 349, 410 et 466 mètres |

| Arrêt | 1889 |

| Remblaiement ou serrement | 1889 |

| Administration | |

| Pays | France |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Commune | Denain |

| Caractéristiques | |

| Compagnie | Compagnie des mines d'Anzin |

| Ressources | Houille |

Le terril a été conservé. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête du puits Turenne. le carreau de fosse est un espace vert.

La fosse

Fonçage

La fonçage de la fosse Turenne commence le à Denain[TH 1]. La Compagnie des mines d'Anzin l'entreprend deux ans après la fosse Villars, première fosse de la commune[A 1], et sise à 660 mètres au sud-sud-est[note 1]. L'orifice du puits est situé à l'altitude de 40 mètres[JD 1]. Le terrain houiller est atteint à la profondeur de 69 mètres[JD 1] - [A 2]. Ce n'est qu'entre 1970 et 1981 que les installations de surface sont détruites.

La fosse est baptisée en l'honneur de Henri Amédée Mercure de Turenne d'Aynac.

Exploitation

La première veine, épaisse de 1,15 mètre, est atteinte à la profondeur de 73,60 mètres. Deux autres veines, Périer et Eugénie, sont atteintes avant les cent mètres du puits[TH 1]. La machine d'extraction à vapeur de Jacques-Constantin Périer est substituée au manège à chevaux en 1829. L'approfondissement du puits, l'exhaure, et la pénurie de personnel liée à l'épidémie de choléra de 1832 et de l'émeute de 1833 ralentissent le développement de l'exploitation au début des années 1830[TH 1]. La fosse Mathilde est entreprise à 275 mètres au nord[note 1] à partir de 1831[TH 2]. La fosse Turenne est reliée en 1833 aux fosses Napoléon, Mathilde et Villars. L'année suivante, une machine d'extraction de trente chevaux est mise en place ainsi que des cages d'extraction pouvant emporter à chaque cordée quatre berlines de 400 litres[TH 3].

.jpg.webp)

Le grisou, avec une teneur élevée, a fait son apparition en 1852 dans les travaux de la fosse Turenne. La fosse Mathilde, déjà reliée à la fosse Turenne depuis 1833, l'a été avec la fosse Bayard pour que le ventilateur qui y a été installé puisse aérer les fosses Mathilde et Turenne ensembles[TH 3].

Avec son lavoir et ses fours à coke, la fosse est un des complexes industriels les plus importants de son époque, elle produit 68 091 tonnes en 1863 et l'année suivante, à 466 mètres[F 1], le niveau d'exploitation le plus bas est atteint[TH 3]. Arrêtée à l'extraction en 1869, l'activité reprend en 1872 car les ressources ont été estimées à 22 000 000 quintaux aux étages de 349, 410 et 466 mètres, ce qui permet d'espérer produite 100 000 tonnes par an pendant vingt ans. Ces informations se sont vérifiées dans les années à venir, le prix de revient élevé étant compensé par la vente des produits gailleteux[TH 3].

Le grisou rend l'exploitation plus dangereuse. De plus, le gisement est plus compliqué à exploiter étant donné qu'il est très accidenté. Les veines, dont l'ouverture moyenne est de 47 centimètres s'amincissent, et le prix de revient est décrit comme prohibitif à cause des remblais à effectuer et des galeries d'aérage à entretenir à grands frais[TH 3]. Des coups de grisou mortels ont eu lieu en 1865 et 1883[TH 3]. Cette année-là, la fosse produit 109 622 tonnes[TH 3]. L'exploitation est peu à peu réduite, et la fosse ferme définitivement en 1889[TH 3] - [1], voire 1887[A 2]. L'abandon a été prévu quelques années plus tôt[F 1].

Les installations de surface ont été détruites entre 1970 et 1981[TH 3].

Reconversion

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête du puits Turenne. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[2]. Le carreau de fosse est devenu un espace vert.

.JPG.webp) « Puits Turenne, 1828-1889 ».

« Puits Turenne, 1828-1889 »..JPG.webp) La tête de puits matérialisée en 2011.

La tête de puits matérialisée en 2011..JPG.webp) Le puits dans son environnement.

Le puits dans son environnement..JPG.webp) Le puits dans son environnement.

Le puits dans son environnement..JPG.webp) Le puits dans son environnement.

Le puits dans son environnement..JPG.webp) Le puits dans son environnement.

Le puits dans son environnement.

Le terril

.JPG.webp)

- 50° 19′ 54″ N, 3° 22′ 53″ E

Le terril no 156, Turenne, situé à Denain, est un petit terril plat situé à l'ouest de la fosse Turenne et alimenté principalement par celle-ci. Étendu sur 2,05 hectares et culminant à treize mètres, il est entièrement boisé[3] - [4].

Notes et références

- Notes

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- Jérémy Jännick, « Photographie de la plaque d'identification apposée par Charbonnages de France sur la tête de puits matérialisée Turenne », sur Wikimedia Commons

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- « Fiche du terril no 156 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 20

- Dubois et Minot 1991, p. 21

- Références à Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord, Imprimerie Quantin. Paris,

- Olry 1886, p. 255

- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris,

- Gosselet 1913, p. 160

- Références à Collectif, Denain, la ville du charbon : L'évolution du patrimoine minier des débuts à nos jours, ENTE,

- Collectif 2005, p. 64

- Collectif 2005, p. 72

- Collectif 2005, p. 65

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- (fr) « Fiche de la fosse Turenne », sur http://infoterre.brgm.fr/, BRGM

- (fr) Bernard Zurecki, « Les fosses ouvertes à Denain par la Compagnie des mines d'Anzin », sur http://bjz.perso.sfr.fr/denain/index.htm

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 20-21.

- Albert Olry, Bassin houiller de Valenciennes, partie comprise dans le département du Nord : Études des gîtes minéraux de la France, Imprimerie Quantin. Paris, , 414 p. (lire en ligne), p. 255.

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris, , p. 160.

- Collectif, Denain, la ville du charbon : L'évolution du patrimoine minier des débuts à nos jours, Valenciennes, École nationale des techniciens de l'équipement, Valenciennes, , 80 p. (ISBN 2-11-095466-3), p. 64-65, 72.