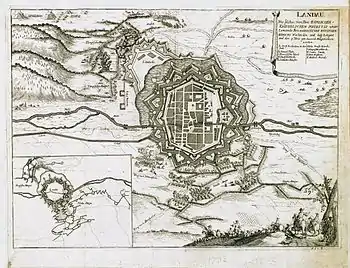

Forteresse de Landau

La forteresse de Landau était le fort bastionné de Landau du Palatinat. Sa construction, entreprise par Vauban sur ordre de Louvois, s'étala entre 1688 et 1691. Après avoir servi de dépôt de munitions de 1867 à 1870, elle fut rasée sur ordre des autorités prussiennes en 1871. Il n'en reste comme vestiges que quelques bâtiments en ville et des remparts en ruines.

| Forteresse de Landau | ||

L'ancienne « Porte d'Allemagne ». | ||

| Lieu | Landau du Palatinat | |

|---|---|---|

| Type d’ouvrage | Tracé à l'italienne | |

| Construction | 1688-1691 | |

| Architecte | Vauban | |

| Démolition | 1871 | |

| Contrôlé par | ||

| Commandant | général de Montclar | |

| Effectifs | 6000 | |

| Guerres et batailles | guerre de la Ligue d'Augsbourg, guerre de Succession d'Espagne | |

| Événements | sièges de Landau (1702,1704,1710,1713, 1793) | |

| Coordonnées | 49° 11′ 40″ nord, 8° 06′ 50″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Allemagne

| ||

Histoire de la citadelle

À l'issue de la guerre de Trente Ans, la paix de Westphalie (1648) mit la ville libre d'Empire de Landau sous protectorat français. Puis la paix de Rijswijk qui réglait l'issue de la guerre de la Ligue d'Augsbourg (1697) étendit la zone d'influence française pour y inclure dix autres villes d'Empire du Palatinat. Landau, ville la plus orientale, demeurait la place-forte la plus exposée de ce secteur français. C'est la raison pour laquelle Louis XIV ordonna en 1688 au maréchal Vauban de faire de Landau une citadelle moderne. On rasa donc les anciennes fortifications et 14 000 ouvriers allemands, secondés par les seize bataillons du général de Montclar, commencèrent au printemps 1688 les travaux, qui devaient se prolonger encore trois années. Pour approvisionner le chantier en matériaux de construction, les Français percèrent d'abord entre les carrières d’Albersweiler et Landau un canal navigable long de 7 km, le canal d'Albersweiler. Dans le cadre de la reconstruction, la ville fut sillonnée de nouvelles rues rectilignes à angles droits, et de grandes places pour le rassemblement des troupes. Le général de Montclar, premier gouverneur de la place, qui mourut en inspectant les fortifications, fut inhumé dans la chapelle (1690). L’ingénieur en chef Tarade fortifia en 1700 la colline au nord-ouest d'un ouvrage à couronne, couvrant la place par ce côté. L'effectif de la garnison de Landau s'élevait pour 1702 à 4 095 fantassins et 240 cavaliers.

Au cours de la guerre de Succession d'Espagne, Landau fut assiégée et effectivement conquise quatre fois entre 1702 et 1713. Ainsi en 1702 la place passa aux Impériaux, puis en 1703 les Français la reprirent à l'issue de la bataille de Spire, mais dès 1704 l'armée impériale réduisait à nouveau le fort ; finalement en 1713 les Français parvinrent à la reprendre définitivement. Plusieurs remparts furent réparés en 1710, comme la raveline, à l'ouest du grand fossé. Après le Traité de Rastatt, la France avait évacué toutes les conquêtes de la rive droite du Rhin, mais conserva la possession de la ville de Landau avec sa forteresse.

Les remparts furent étendus entre 1740 et 1742, en conséquence du creusement de souterrains et de portes d'évacuations secrètes. Au cours des Guerres de la Révolution française, en 1793, le siège entrepris par les Prussiens se solda par un échec.

Restée sous contrôle français à l'issue du premier Traité de Paris, l'armistice du fit de Landau une forteresse fédérale de la toute jeune Confédération germanique. Les forces d'occupation de Landau mobilisèrent d'abord 2 800 Bavarois. En cas de guerre, le Royaume de Bavière exigeait du grand-duché de Bade qu'elle y affecte un tiers des 6 000 hommes commis à la force d'occupation. Après la constitution de la division d’infanterie de réserve au sein de l'armée fédérale, la répartition des contingents fut revue. Le , le haut-commandement de la Confédération décida de porter la garnison de Landau à 4 000 Bavarois, secondés par une division de contingents de réserve de 2 300 hommes. Le gouverneur militaire et le commandant de la place de Landau furent désormais nommés à discrétion par le Royaume de Bavière, dans la mesure où en 1816 les Autrichiens avaient confié la garde du fort à la Bavière. Au temps de la Confédération germanique, de nombreux ouvrages extérieurs furent édifiés, pour mettre les vieux remparts hors de portée des tirs d'une artillerie moderne.

Distribution

Le plan au sol de la citadelle affecte la forme d'un octogone allongé, dont sept sommets sont occupés chacun par un bastion et le dernier par un réduit. L'enceinte intérieure était dotée d'une cunette. Un astucieux dispositif de vannes permettait en cas d'urgence d'inonder ces fossés. Au-delà des fossés, l'ouvrage extérieur se déployait avec son chemin couvert. On accédait à la citadelle par deux portes, au sud et au nord. La place était traversée par la Queich qui formait deux quartiers, celui de gauche étant submergé lorsqu'on noyait les fossés. Ainsi ce marécage rendait les deux tiers de la citadelle inaccessibles aux assiégeants. On ne pouvait accéder à l'ouvrage à couronne au-delà de la mare que par un étroit pont de bois.

Galerie

La poterne (« Portcullis »)

La poterne (« Portcullis ») bastion Nord-ouest du Fort

bastion Nord-ouest du Fort Les aqueducs d'approvisionnement en eau

Les aqueducs d'approvisionnement en eau Les ravelins

Les ravelins

Source

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Festung_Landau » (voir la liste des auteurs).