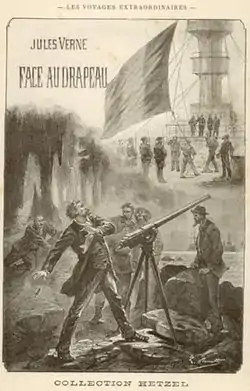

Face au drapeau

Face au drapeau est un roman d'anticipation de Jules Verne, paru en 1896.

| Face au drapeau | |

| |

| Auteur | Jules Verne |

|---|---|

| Pays | France |

| Genre | Roman d'anticipation |

| Éditeur | Hetzel |

| Date de parution | 1896 |

| Illustrateur | Léon Benett |

| Chronologie | |

| Série | Voyages extraordinaires |

L'auteur fait part dans cette œuvre de son inquiétude face aux progrès techniques dans le domaine des explosifs, qui transparaissait déjà (mais avec une teinte d'humour) dans De la Terre à la Lune et qui s'affirme dans Les Cinq Cents Millions de la Bégum, en imaginant une bombe d'une puissance inouïe. Le héros tragique du roman, Thomas Roch, qui se trouve dans la position d'un moderne Coriolan, aurait été inspiré par l'inventeur de la mélinite, Eugène Turpin. Ce dernier traîna Jules Verne et son éditeur en justice pour diffamation. L'écrivain et Louis-Jules Hetzel furent défendus par Raymond Poincaré[1].

On rattache généralement ce roman à la période sombre, pessimiste et misanthrope, de la production romanesque de Jules Verne, qui s'achèvera avec Maître du monde.

Cet ouvrage a inspiré à Yano Yuichiro, avec L'Étonnante Aventure de la mission Barsac, la série animée japonaise Le Secret du sable bleu (2002).

Historique

Le roman est achevé dès 1894. Il paraît d'abord sous forme de feuilleton du 1er janvier au 15 juin 1896 dans la revue créée par Pierre-Jules Hetzel, le Magasin d'éducation et de récréation, puis sous grand format cartonné la même année, avec des illustrations et chromotypographies de Léon Benett[2].

Résumé

Thomas Roch est un inventeur français œuvrant dans le domaine militaire ; son invention géniale devrait lui apporter gloire et fortune, mais la folie des grandeurs qui le gagne lui vaut de se voir fermer les portes de tous les ministères de la guerre d'Europe et des États-Unis... car aucun gouvernement n'est prêt à payer le prix exorbitant demandé en contrepartie. Le gouvernement de Washington préfère le faire interner, plutôt que de le voir aller vers une autre puissance plus encline à se ruiner pour cet explosif révolutionnaire.

C'est dans la maison de repos où séjourne Thomas Roch, Healthfull-House, que commence l'histoire : d'étranges visiteurs viennent lui rendre visite comme s'il s'agissait d'une curiosité locale. Parmi eux, figurent l'énigmatique comte d'Artigas, dont la richesse et la renommée le précèdent dans le monde entier, et le capitaine Spade, son bras droit. Il s'ensuit l'enlèvement de Roch et de son infirmier, et leur voyage dans la goélette Ebba jusqu'à la base des ravisseurs : l'îlot perdu de Back-Cup, isolé au sein de l'archipel des Bermudes. Plusieurs navires ont déjà disparu corps et biens à ses abords... Cet îlot, qui sert depuis quelque temps de repaire au comte et à son équipe de malfaiteurs, doit son nom à sa forme, qui évoque une tasse renversée. La seule entrée, découverte fortuite du comte d'Artigas, est un tunnel sous la surface. Le comte, dont le roman permet de découvrir la véritable identité, s'est en effet approprié la technique du sous-marin – appelé tug dans le récit (« remorqueur », qui tracte la goélette Ebba lors de ses voyages).

L'intérieur voûté et immense de Back-Cup rappelle le lieu où Nemo avait amarré définitivement son propre sous-marin, le Nautilus, dans un autre roman de Jules Verne, L'Île mystérieuse. Cet îlot semble volcanique aux marins qui s'en approchent, car une fumée s'échappe de son dôme ; l'infirmier enlevé en même temps que Thomas Roch, narrateur de l'essentiel du roman, révélera que ce sont en réalité les compagnons de mer du comte qui font brûler un feu continuel pour faire accroire à l'existence d'un volcan en activité.

Mais d'Artigas et Spade, secondés de l'ingénieur Serkö, veulent-ils supprimer toute chance de voir un jour l'explosif de Thomas Roch fabriqué, ou veulent-ils s'en assurer l'exclusivité ? Nous le saurons au fil du roman, en suivant le récit qu'en fera le surveillant Gaydon (en réalité un ingénieur français agissant lui aussi incognito) dans son journal. Le savant Roch va devoir quant à lui se déterminer et décider de vendre ou non le secret à la fois révolutionnaire et destructeur de son invention, même s'il sait que celui-ci pourrait se retourner contre son propre pays, dont les bateaux croisent à portée de tir de Back-Cup : au moment du choix, il se trouvera donc « Face au drapeau ».

Personnages

- Le comte d'Artigas, personnage énigmatique qui a domestiqué la puissance électrique et possède la technique du sous-marin ; il rappelle le personnage de Nemo, avec la même fascination des armes de destruction massive, et sa véritable identité sera révélée au premier tiers du roman.

- Le capitaine Spade, bras droit et « âme damnée » du comte d'Artigas.

- Le gardien Gaydon, de son vrai nom Simon Hart, un Français. C'est le narrateur de l'histoire, dont les notes de captivité composent les deux tiers du récit, soit douze chapitres du roman. Brillant ingénieur, il a changé d'identité pour devenir l'infirmier de Thomas Roch, dans l'espoir de récupérer son secret au profit de la France. Sa véritable identité est connue dès le départ par les ravisseurs.

- Thomas Roch, c'est l'inventeur du Fulgurateur, une arme de destruction massive sans précédent ; il est interné car le refus des grandes puissances d'acquérir son secret l'a rendu fou. Ce personnage a été inspiré à l'auteur par le chimiste français Eugène Turpin, inventeur de la mélinite et des canons gyroscopiques, qui avait été emprisonné après avoir publié un pamphlet antigouvernemental et accusé d'avoir vendu une invention à l'Allemagne ; celui-ci attaquera en diffamation Verne et Hetzel qui seront défendus par Raymond Poincaré, encore simple avocat. Si Jules Verne a gagné le procès, on sait désormais par la correspondance qu'il adresse à son frère et à son éditeur qu'il s'était inspiré de Turpin pour son roman[3].

- L'ingénieur Serkö, membre de l'équipe interlope du comte d'Artigas basée à Back-Cup. D'une grande finesse intellectuelle, c'est un personnage ambigu, semblant à la fois protéger Gaydon et l'interroger discrètement.

- Effrondat, le maître d'équipage de l'Ebba, la goélette du comte d'Artigas, tractée par le tug et toujours reliée à lui sous la ligne de flottaison.

Artefacts verniens

- L'ile fictive de Back-Cup, que Jules Verne situe à l'extrémité ouest des Bermudes, reliée à l'archipel par un cordon de récifs et d'îlots désolés. C'est le repaire du comte d'Artigas. Back-Cup a la forme d'une tasse renversée : un dôme rocheux flanqué d'une arche rocheuse (qui n'est pas sans rappeler l'Aiguille d'Étretat) figurant l'anse. Sa circonférence est de mille deux cents mètres. Son contour à pic et ses éboulis la rendent impraticables, sauf une face battue par les tempêtes où vivaient des pêcheurs. D'Artigas les a chassés en faisant passer l'île pour un volcan marin. Back-cup est creuse : une vaste grotte abrite un lac intérieur. Au nord, des chambres évidées dans la roche pour les quatre-vingt à cent hommes de main du comte d'Artigas : c'est Bee-Hive, « la Ruche ». À l'est, une forêt de piliers rocheux. Au sud, des magasins et une petite centrale électrique (une pile). Le lagon fait trois cents mètres de circonférence et quarante mètres de profondeur. Il est reliée à la mer, côté ouest, par un tunnel immergé long d'environ quarante mètres, qui s'ouvre à trois mètres sous la surface. La seule autre issue est une ouverture au sommet de la grotte, faux cratère d'où s'échappe une fumée entretenue par les hommes du comte en brûlant du varech. Une crique cachée entre les rochers permet de dissimuler la goélette Ebba.

- La goélette Ebba. Fabriquée à Gotteborg, en Suède, commandée par le comte d'Artigas. C'est un deux-mâts de petites dimensions. Il permet de ravitailler Back-Cup en vivres et en matériel, achetés sur la côte est des États-Unis, où la silhouette du voilier est bien connue.

- Le tug ou remorqueur sous-marin, à propulsion électrique, en forme de fuseau, pourvu d'un poste d'observation à hublots et d'un fanal. Construit sur les plans de l'ingénieur Serkö par les chantiers Cramps de Philadelphie, son naufrage a été simulé lors d'essais en baie de Charleston, pour le remettre secrètement à celui qui en avait financé la construction : le comte d'Artigas. Le tug est divisé en plusieurs chambres intérieures, mais reste de taille modeste (et de conception réaliste) par rapport au fameux Nautilus de Nemo. Gaydon précise que son tonnage est insuffisante pour ravitailler seul le repaire de ses ravisseurs, d'où la nécessité d'entretenir la goélette Ebba. Le tug remorque celle-ci en l'absence de vent ; un tableau de commande situé à l'avant du voilier permet de transmettre les ordres de vitesse et de direction. Quand survient un navire marchand isolé, le tug l'éperonne, permettant à l'équipage de la goélette de le piller. Il n'est apparemment pas équipé de torpilles, qui existaient pourtant déjà.

- Le Sword, sous-marin britannique en essai aux Bermudes. Plus petit que le tug du comte d'Artigas, il ne fait qu'une dizaine de tonneaux. Il est divisé en trois chambres : salle des machines, poste de pilotage et un compartiment à l'avant (une soute ?). Son maniement est moins aisé que celui du tug. Son équipage est apparemment de trois hommes. Lui non plus ne semble pas doté de torpilles.

Le tug et surtout le Sword sont similaires aux petits sous-marins torpilleurs développés à cette époque, comme le Gymnote français cité au chapitre X (1888) ou les sous-marins anglo-américains de la classe Holland (1901). Jules Verne imagine une propulsion par un moteur électrique branché sur de puissantes piles, mais on commençait déjà à expérimenter des submersibles vapeur / électrique ou diesel / électrique.

- Le Fulgurateur Roch... C'est un projectile discoïde, chargé d'un explosif très puissant. On le dispose sur un chevalet (qui peut accueillir trois projectiles), on règle sa disposition pour la visée, puis on verse un produit déflagrateur par un orifice tubulaire. En quarante-cinq secondes, le mélange fait effet : le disque s'élance (sans doute en projetant un excédent de gaz par sa « tige » ou tuyère) jusqu'à une distance de plusieurs kilomètres, puis revient légèrement en arrière à la manière d'un boomerang, avant d'exploser. La déflagration rase une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés. Cette arme s'inspire d'armes ayant existé, dont certaines sont nommées dans le roman : la fusée gyroscopique de Turpin, le boulet Zalinski et le projectile en disque du commandant Chapel[4].

Thèmes verniens abordés

Selon Daniel Compère, c'est « le » roman de Jules Verne, en ce sens qu'il est l'archétype d'un récit de l'auteur, où l'on retrouve à la fois de très nombreux thèmes que Verne avait abordés auparavant dans des ouvrages séparés : le sous-marin (Vingt mille lieues sous les mers), le maître énigmatique de l'engin (Nemo, Robur, Mathias Sandorf), l'incognito et l'usurpation d'identité (Nemo, Robur, Mathias Sandorf), la puissance de destruction de l'être humain (Nemo, Robur, Mathias Sandorf, Robur le Conquérant, Maître du monde, Les Cinq Cents Millions de la Bégum, etc.), la balistique (De la Terre à la Lune, Les Cinq Cents Millions de la Bégum), le patriotisme (Les Cinq Cents Millions de la Bégum), le volcanisme (Voyage au centre de la Terre, Le Volcan d'or), etc.

Bibliographie

- Charles-Noël Martin. Préface. Éditions Rencontre. Tome 47. Lausanne. 1971.

- Jean-Paul Faivre. De Jules Verne en Arsène Lupin, ou le vrai mistère [sic] de L'Aiguille creuse. in "Cahier de l'Herne. Jules Verne". Paris. 1974.

- Olivier Dumas. "Face au drapeau" décrypté. (Jean d'Autriche et Eugène Turpin). Bulletin de la Société Jules Verne 69. 1984.

- Piero Gondolo della Riva. À propos de l'Affaire Turpin. Bulletin de la Société Jules-Verne 69. 1984.

- Jean-Michel Margot. Caroline. J.V. n°4. 1987.

- Volker Dehs. Jules Verne (1828-1905): Die Erfindung des Verderbens. Franz Rottensteiner & Michael Koseler (Ed.). Meitingen. Septembre 1997.

- Volker Dehs. Les Mésaventures d'Eugène Turpin. À propos des préliminaires de "Face au drapeau". Bulletin de la Société Jules Verne 129. 1999.

- David Cook. La Mélinite. Bulletin de la Société Jules Verne 134. 2000.

Adaptation au cinéma

- En 1957, Karel Zeman tourne L'Invention diabolique (Vynález zkázy), aussi titré Aventures fantastiques, très largement inspiré du roman. Le cinéaste reconstitue les images des Éditions Hetzel. C'est un des films les plus proches de l'esprit de Jules Verne.

Notes et références

- Voir l'article de Piero Gondolo della Riva: À propos de l'affaire Turpin, (Bulletin de la Société Jules Verne 69. 1984) et le numéro 129 du même bulletin, entièrement consacré à ce procès, avec notamment la correspondance de Verne, Louis-Jules Hetzel et Raymond Poincaré d'octobre 1896 à mars 1897, et une note sans titre rédigée par l'auteur pour l'affaire Turpin.

- Piero Gondolo della Riva. Bibliographie analytique de toutes les œuvres de Jules Verne. Tome I. Société Jules Verne. 1977. Pages 122-123.

- Ariel Pérez, Garmt de Vries, Jean-Michel Margot, « Jules Verne FAQ », sur Zvi Har’El’s Jules Verne Collection, (consulté le ).

- Jules Verne s'inspire essentiellement du projectile inventé par Chapel pour le Fulgurateur Roch , voir, Alexandre Tarrieu, Jules Verne est-il un auteur de science-fiction ?, Revue Galaxies n°30, 2014, p.121

Voir aussi

Bibliographie

- François Angelier, Dictionnaire Jules Verne, Éditions Pygmalion (2006)

- Philippe Mellot et Jean-Marie Embs, Le guide Jules Verne, éditions de L'Amateur (2005)

- Revue Jules Verne 33/34, Les Arts de la représentation, Centre International Jules Verne. (2011)