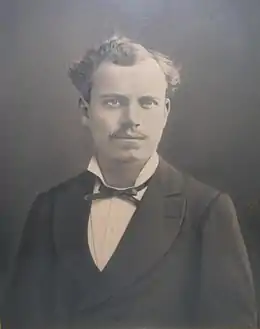

Eugène Farcot

Henry Eugène Adrien Farcot, né à Sainville (Eure-et-Loir) le [1] et mort à Saint-Maur-des-Fossés le , est un inventeur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 66 ans) Saint-Maur-des-Fossés |

| Nom de naissance |

Henry Eugène Adrien Farcot |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Il se passionne très tôt pour les sciences techniques à l'instigation de son oncle, le colonel Tartarat de Chasmelons. « Guide et initiateur »[2] d'Eugène Farcot, ce dernier était précurseur dans le domaine de l'aérostation. Cependant, cette discipline n'en était qu'à ses débuts et Eugène Farcot savait pertinemment que la navigation aérienne était « un culte qui ne nourrit pas ses prêtres »[3]. C'est là l'une des raisons qui le motive à s'orienter vers l'industrie horlogère plus lucrative.

Biographie

Malgré la situation sociale relativement modeste d'un père colporteur-beurrier, Eugène Farcot fait ses études à l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie) de 1850 à 1853. Après quoi, il installe son magasin d'horlogerie à la capitale, d'abord au 75 rue Vieille-du-Temple, puis au 39 rue des Trois-Bornes, ainsi qu'une manufacture en banlieue parisienne à Saint-Ouen[4]. En 1855, Henriette Delafoy, veuve du colonel Tartarat de Chasmeslons, apporte un soutien financier de 25 000 francs à son neveu Eugène Farcot dans la création d'une société en commandite « Farcot Cie »[5].

Lorsque le fils d'Eugène Farcot, Charles, décède à Alger le 29 mars 1881, le destin de la société d'horlogerie s'en trouve bouleversé. En effet, Charles avait fait ses études à l'école nationale d'horlogerie de Cluses à la même enseigne que son père et se destinait à prendre la relève. Finalement, c'est le gendre d'Eugène Farcot, Henri Wandenberg, qui devient associé puis propriétaire de l'entreprise d'horlogerie le [6].

Horloger de métier

À partir de 1855, Eugène Farcot n'a de cesse de déposer des brevets d'invention à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). L'ambition est double : protéger l'œuvre intellectuelle d'une part, et d'autre part diversifier l'offre auprès d'une clientèle internationale. L'horloger crée alors des modèles de fantaisie dans le but de séduire sa clientèle, tels que le réveil horizontal à marche rotative et silencieuse ainsi que la pendule courtoise.

Ces modèles sont aussi très largement représentés lors d'expositions internationales. Ainsi, Eugène Farcot et Henri Wandenberg présentent lors de l'exposition universelle de Paris de 1889 une très grande diversité de pendules : « Horlogerie en tous genres. Mouvements à jour avec ou sans sonnerie. Échappements visibles. Pièces à cylindre. Veilleuses. Escarpolettes. Pendules à marche silencieuse. Pendules et cartels cuivre[7] ».

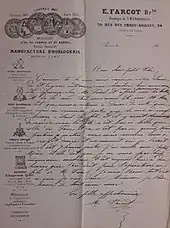

Dans les années 1863-1864, Eugène Farcot obtient le titre de renom d'horloger de sa majesté l'empereur comme en témoigne l'en-tête d'une facture du magasin. L'obtention d'un tel titre, délivré par le ministère de la maison de l'empereur, témoigne de la notoriété acquise par le magasin d'horlogerie. En effet, Eugène Farcot avait déjà participé à l'exposition universelle de Besançon en 1860 et de Londres en 1862 ainsi qu'à l'exposition des beaux-Arts appliqués à l'industrie en 1863 à Paris.

- Expositions universelles

1878.

1878.

Paris

Liste des brevets d'invention

Tous les brevets mentionnés ci-dessous sont conservés à l'institut nationale de la propriété industrielle (INPI) à Courbevoie :

- Brevet d'un mouvement de pendule à échappement dit par devant, 3 mars 1855[Inpi 1] ;

- Brevet d'application d'une sonnerie aux pendules dite huitaine, 23 juin 1858[Inpi 2] ;

- Brevet de mise en fabrication des huitaines dites échappement devant, 4 août 1859 [Inpi 3] ;

- Brevet sur l'industrialisation de pièces d'horlogerie dans la création d’œils de bœuf, 23 février 1860[Inpi 4] ;

- Brevet d'un réveille-matin avertisseur, 24 août 1861[Inpi 5] ;

- Brevet de la pendule à l'escarpolette, 25 mars 1862[Inpi 6] ;

- Brevet de perfectionnement sur réveille-matin désormais à marche rotative, 26 janvier 1865[Inpi 7] ;

- Brevet d'un timbre d'appel avertisseur, 20 janvier 1869[Inpi 8] ;

- Brevet de perfectionnement des réveille-matins, 26 mars 1870[Inpi 9] ;

- Brevet d'un réveil horizontal à marche rotative et silencieuse, 31 mars 1870[Inpi 10] ;

- Brevet d'une pendule veilleuse, 14 août 1871[Inpi 11] ;

- Brevet de perfectionnement dans la fermeture des porte-monnaies, 29 janvier 1874[Inpi 12] ;

- Brevet de perfectionnement apporté aux pendules de nuit lumineuses, 14 mars 1874[Inpi 13] ;

- Brevet de pendule écusson-applique, 1 mars 1875[Inpi 14] ;

- Brevet d'un système de pendule à indications diurnes et nocturnes, 7 mars 1885[Inpi 15] ;

- Brevet d'une pendule courtoise, 24 juin 1886[Inpi 16] ;

- Brevet d'un réveil courtois, 31 juillet 1886[Inpi 17] ;

- Brevet de l'application du phonographe aux pièces d'horlogerie, 12 décembre 1895[Inpi 18].

Incurable "plus léger que l'air"

Contrairement à Nadar qui défendait la théorie du « plus lourd que l'air », Eugène Farcot croyait à la théorie « du plus léger que l'air ». En conséquence, il prône l'utilisation d'aérostats gonflés au gaz hydrogène et publie en 1859 un ouvrage, La navigation atmosphérique, dans le but de rallier l'opinion publique à la cause de la navigation aérienne.

Eugène Farcot y promeut notamment l'application d'hélices aux aérostats et présente à ses lecteurs l'expérience d'un prototype de son imagination. Fabriqué à partir d'un mécanisme d'horlogerie, le prototype devait tourner sur lui-même suivant l'angle maintenu par le gouvernail. Le fonctionnement des hélices était dû à l'énergie mécanique du ressort après son remontage par une clé. À l'occasion de l'exposition des Beaux-arts appliqués à l'industrie en 1863, Eugène Farcot expose un modèle de navire aérien qui fait office de manifeste :

« Dans son système, il emploie un ballon ayant à peu près la forme ellipsoïde d’un poisson, ses moyens de propulsion sont deux hélices placées à l’avant ; il se dirige par une voile à l’arrière faisant les fonctions de gouvernail et deux voiles latérales [voiles d’Architas] dont l’axe est horizontal. La manœuvre de ces voiles présente des plans inclinés qui donnent la direction du système dans un plan vertical, soit pour monter, soit pour descendre ; enfin le moteur de tous ces organes est la machine Lenoir. »[8]

Bien qu'Eugène Farcot ne partageait pas le même parti que Nadar, cela ne l'empêcha pas toutefois de faire partie de la Société d'encouragement de la locomotion aérienne au moyen du plus lourd que l'air[9] vers 1870. De ce fait, il entendait bien rester au courant des dernières avancées techniques dans le domaine du « plus lourd que l'air » par simple curiosité d'esprit, et ce malgré sa position de fervent défenseur du « plus léger que l'air ».

Philanthrope

Lorsque Eugène Farcot meurt le [10] dans sa propriété de Saint-Maur-les-Fossés, il laisse derrière lui plusieurs libéralités dans les domaines de l'horlogerie et de la navigation aérienne. En mémoire de son fils Charles, il lègue à l'école nationale d'horlogerie de Cluses la somme de 10 000 francs pour créer le prix Farcot qui récompensera le meilleur élève[11].

Il lègue aussi à la Société de navigation aérienne, reconnue tardivement d'utilité publique, la somme de 100 000 francs[12] pour la création d'un ballon. Le tout est clairement stipulé dans son testament :

« Si grâce aux soins apportés dans son exécution, ce navire a pu subir bravement ses premières épreuves ; si, après avoir accompli sa première mission, il se présente un brave ayant mérité cet honneur, assez capable et suffisamment instruit pour l'entreprendre, je serais enchanté que, plus heureux que moi, il pût en mon nom, réaliser un des rêves de ma vie, c'est-à-dire que, secondé des vents d'ouest ou nord-ouest, bien établis, il entreprenne un voyage en Chine, vers Pékin, Shanghai, Canton ou Saigon, peu importe, mais, laisse arriver, si tout va bien, le plus près possible du Pacifique, quitte à sacrifier là l'appareil vainqueur pour revenir à Paris en édifier un supérieur. Sang-froid, vigilance et bon vent[13]. »

Enfin, le legs le plus important à ses yeux est probablement celui fait à sa commune natale de Sainville en 1890. La somme conséquente de 80 000 francs est employée à l'érection d'un édifice sur la place du village de telle façon à apporter des soins et la connaissance aux habitants de la campagne. Selon les prescriptions du légataire, l'édifice en question devait être composé d'une maison de santé au rez-de-chaussée et d'un musée au deuxième étage[14].

Notes et références

Références

- Références générales

- Acte de naissance no 9 d'Henry Eugène Adrien Farcot, Chartres, archives départementales d'Eure-et-Loir, cote 3 E 363/006.

- Henri Buré (notaire à Sainville), Acte notarié du 16 mars 1896, Chartres, archives départementales d'Eure-et-Loir, cote 4 O 354, p. 4.

- Eugène Farcot, La navigation atmosphérique, Paris, A. Bourdilliat, , p. 2.

- Camille Pelletan, « Autour de Paris », La Justice, , p. 3 (lire en ligne).

- A. Bonnet, « Sociétés », Gazette des tribunaux, , p. 1016 (lire en ligne).

- Archives commerciales de la France, 17e année, n° 43, 28 mai 1890, p. 698.

- Exposition universelle internationale de 1889 à Paris, Catalogue général officiel, T. 3, Lille, imprimerie L. Daniel, 1889, p. 15.

- Charles Gallaud, « Première visite à l'exposition des arts appliqués », La célébrité, , p. 302 et 303 (lire en ligne).

- Wilfried de Fonvielle, « Eugène Farcot », L’aéronaute : moniteur de la société générale d’aérostation et d’automotion aériennes, , p. 76 (lire en ligne).

- Acte de décès d'Eugène Adrien Farcot n° 105, archives du Val-de-Marne, cote 1NUM/Saint-Maur 16.

- Narcisse Perrin, L'horlogerie savoisienne et l'école nationale d'horlogerie de Cluses, Thonon-les-Bains, Raffin et Cie éditeurs, (lire en ligne), p. 141.

- Anonyme, « Étude sur le projet Farcot », L'Aéronaute : moniteur de la Société générale d'aérostation et d'automotion aériennes, , p. 133 (lire en ligne).

- Anonyme, « Le père des ballons », Le Matin, , p. 3 (lire en ligne).

- Henri Buré, op. cit., 1896, p. 3 et 4.

- Références INPI

- no 22637, cote 1BB022637.

- no 31159, cote 1BB037159.

- no 41812, cote 1BB041812.

- no 44007, cote 1BB044007.

- no 50962, cote 1BB050962.

- no 53502, cote 1BB053502.

- no 65992, cote 1BB065992.

- no 84057, cote 1BB084057.

- no 89455, cote 1BB089455.

- no 89384, cote 1BB089384.

- no 92460, cote 1BB092460.

- no 101995, cote 1BB101995.

- no 102593, cote 1BB102593.

- no 107070, cote 1BB107070.

- no 167502, cote 1BB167502.

- no 176982, cote 1BB176982.

- no 177703, cote 1BB177703.

- no 252398, cote 1BB252398.

Voir aussi

Bibliographie

- Lydie Delanoue, Eugène Farcot, le Maître des horloges et des aérostatsSéance de dédicace le 4 mars 2023 à partir de 15h au musée Farcot à Sainville (visite gratuite).