Endoprothèse aortique

Une endoprothèse aortique est utilisée pour réparer la paroi de l'aorte afin de traiter un anévrisme ou une dissection de l'aorte. Il peut s'agir de la pose d'un stent introduit dans la lumière de l'artère aortique par voie endovasculaire.

Définition

Anévrismes

Les anévrismes artériels sont définis par la perte de parallélisme des bords de l’artère et son augmentation de diamètre.

L’aorte est la plus grosse artère de l’organisme et distribue ses branches vers la tête, la quasi-totalité des organes ainsi que les 4 membres. Elle naît du cœur dirigée vers le haut, elle décrit une courbe — la crosse de l'aorte — qui lui permet de traverser le thorax et de descendre dans l’abdomen où elle se bifurque en artères iliaques finalement pour irriguer les jambes, à la hauteur du nombril. Au niveau du ventre le calibre de l’aorte varie habituellement entre 2 et 3 cm.

L'évolution de l'anévrisme se fait vers une augmentation progressive de taille (généralement 0,3 cm de diamètre par an) pouvant aller jusqu'à la rupture. Le risque de cette complication devient important lorsque l’anévrisme atteint ou dépasse 5 cm de diamètre au niveau de l’aorte abdominale. La rupture est un événement gravissime dont la mortalité globale est supérieure à 80 %. La logique est donc d'intervenir lorsque le risque de rupture devient notable et avant cette dernière.

Endoprothèse

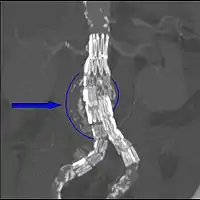

Une endoprothèse vasculaire peut être un stent. Un stent couvert est en fait une pièce de métal cylindrique mise en place dans un vaisseau. L’aspect extérieur évoque celui d’un ressort (présence de mailles de formes variables suivant le type). Il en existe deux sortes :

- les stents non couverts : support endovasculaire servant dans le cadre des dilatations des rétrécissements (« ou sténoses ») des vaisseaux de façon à empêcher la récidive (« resténose »). Dans ce cas le grillage est perméable ;

- les stents « couverts » : il s’agit de stents recouverts d’une fine membrane synthétique par-dessus le maillage. Ils sont imperméables et peuvent donc être utilisés pour prévenir ou bien traiter les hémorragies.

En effet, mis en place dans un vaisseau ils peuvent :

- colmater une plaie ;

- être introduits dans un vaisseau dont les parois sont anévrismales pour que le sang cesse de passer dans l’artère proprement dite mais circule dans l’endoprothèse. La paroi artérielle de l’anévrisme est alors déconnectée de la circulation et l’anévrisme est dit « exclu » : il ne présente plus de risque de rupture.

Technique

L’intervention peut être menée par un chirurgien vasculaire ou un cardiologue diplômé de cardiologie interventionnelle soit sous anesthésie générale, soit en n'endormant que les jambes (rachi-anesthésie), soit encore, chez les patients fragiles et minces, sous anesthésie locale. Pour traiter un aussi gros vaisseau que l’aorte, les stents utilisés sont eux aussi très gros. Naturellement ils sont comprimés avant d’être introduits dans l’organisme et dépliés une fois mis en place. Néanmoins leur calibre reste important, de l’ordre de 6 à 7 mm. Ils sont introduits dans l’aorte en piquant d’abord l’artère fémorale au pli de l’aine. Puis on fait progresser vers le haut un fil métallique qui va servir de guide à la prothèse. Durant toute la procédure, on s’aidera obligatoirement d’un contrôle radioscopique pour pouvoir positionner les différents éléments de manière précise. L’endoprothèse comporte en son centre un trou pour pouvoir être enfilée sur le guide. Elle est alors introduite dans l’artère fémorale puis remontée jusqu’à l’aorte. Là, elle est dépliée au niveau de l’anévrisme dont les limites ont été repérés par injection d’iode et contrôle radiologique. Le « trou » ou artériotomie est ensuite refermé de 2 manières différentes :

- la plupart du temps la taille de la prothèse impose d’effectuer une incision au pli de l’aine, de dénuder l’artère. On interrompt ensuite la circulation par des « clamps » et on ouvre l’artère pour introduire le dispositif. Après retrait de celui-ci des points de suture ferment l’artère et on referme ensuite la peau ;

- dans certains cas on peut ne pas ouvrir la peau et rentrer directement le stent en percutané. L’artère est ensuite fermée par des dispositifs spéciaux faisant des sutures par le point de ponction.

Cette technique est relativement récente (1986)[1]. Elle a d'abord été réservée aux malades pour lesquelles l’intervention classique était à risque. Depuis avril 2009, le comité d'experts de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé valide maintenant son usage pour les patients jeunes ou à "bon" risque chirurgical, comme cela est le cas dans de nombreux pays[2].

Résultats

Les 2 techniques : chirurgicale classique et endovasculaire ont leurs avantages et leurs inconvénients[3] - [4]. On retiendra que la mortalité post-opératoire est de 2 % après endoprothèse contre 4 % après chirurgie. Cependant, chez les patients à faible et moyen risque chirurgical, le taux de mortalité post opératoire est identique [3] - [5]. Malgré tout, le traitement chirurgical garde l'avantage d'être une technique dont on sait que les résultats sont durables (survie de plusieurs décennies) et avec laquelle le risque de rupture secondaire est exclu puisque l'anévrisme a été retiré (mis à plat)[6]. Dans le cas du traitement par endoprothèse le patient doit s'astreindre à des contrôles scanner régulier car il existe un risque non négligeable d'« endofuites » qui dans un très faible pourcentage peuvent conduire à la rupture malgré le traitement. Ces endofuites conduisent à un taux de reinterventions plus fréquent, et contribuent à l'augmentation significative du cout global de cette technique.

Notes et références

- (en) Sigwart U, Puel J, Mirkovitch V, Joffre F, Kappenberger L. « Intravascular stents to prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty » N Engl J Med. 1987 Mar 19;316(12):701-6.

- Évaluation des endoprothèses aortiques abdominales utilisées pour le traitement des anévrismes de l’aorte abdominale sous-rénale (09/04/2009)

- J.-P. Becquemin et F. Cochennec, Anévrysmes de l’aorte abdominale sous-rénale : options thérapeutiques, réalités Cardiologiques, (présentation en ligne), chap. 291

- E. Marret, N. Lembert and F. Bonnet « La chirurgie endovasculaire de l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale améliore le risque opératoire : mythe ou réalité ? » Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 2004 Dec;23(12):1198-1201

- (en) Becquemin JP, Pillet JC, Lescalie F. « A randomized controlled trial of endovascular aneurysm repair versus open surgery for abdominal aortic aneurysms in low- to moderate-risk patients » 'J Vasc Surg. 2011;53:1167-1173

- (en) Cao P. « Clinical effect of abdominal aortic aneurysm endografting: 7-year concurrent comparison with open repair » J Vasc Surg. 2004 Nov;40(5):841-8.