Effet Mpemba

L’effet Mpemba serait[note 1] un phénomène faisant que l’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide dans des conditions de refroidissement similaires. Cet effet est aussi parfois nommé « paradoxe Mpemba » car l'eau doit obligatoirement repasser par une température inférieure en refroidissant, et prendre a priori plus de temps à refroidir qu'à une température plus basse. Ce phénomène n'est pas systématique et n'apparaît que sous certaines conditions.

Supposément connu depuis l'Antiquité, cet effet a été redécouvert en 1963 par un élève tanzanien, Erasto Mpemba, et diffusé dans la communauté scientifique à partir de cette date[1].

Histoire

Origines revendiquées

L'effet aurait été connu de savants de l’Antiquité, tel Aristote[2]. Celui-ci décrit un effet similaire et l'attribue à l’antiperistasis, qu’il définit comme « l'amélioration d’une qualité due à un entourage de qualité opposée ». Aristote, cependant, utilisait ce terme d’une façon assez générale, pour expliquer par exemple la température constante du corps humain, phénomène qui sera expliqué bien plus tard et qui prouvera la fausseté des théories du savant grec.

À l'époque moderne, dès la Renaissance, ce phénomène apparaît dans les textes scientifiques comme ceux écrits par Francis Bacon[3] et René Descartes[4]. Toutefois, aucun d'entre eux ne le décrivit clairement et seuls des rapprochements furent faits[5].

L'observation de Mpemba

Erasto Mpemba[note 2] était encore élève du secondaire lorsqu'il observa, durant des cours de cuisine, que son lait chaud, mis au congélateur, se transformait plus rapidement en crème glacée que la même préparation déjà froide. Aidé du Dr Denis Osborne, alors professeur de physique à Dar es Salam, il publia les données des expériences menées sur le sujet en 1969[6] ; l'article fut republié en 1979[1] - [7].

Contestations de l'existence du phénomène

Une étude de 2016 aboutit à la conclusion que, dans un contexte rigoureux avec un protocole strict, l'existence même de l'effet Mpemba n'est pas démontrée[8]. Mais des voix[9] se sont élevées pour expliquer que la définition retenue dans cette étude de l'effet Mpemba n'est pas la bonne car elle ne s'intéresse pas à la transformation en glace, seulement à la baisse de température jusqu'à 0 °C, ce qui est très différent (l'eau ne gèle pas instantanément à 0 °C).

En septembre 2020, une étude de l'université de Cambridge[10] souligne les conditions très particulières qui peuvent amener à envisager ce phénomène : celui-ci pourrait s'expliquer non par le fait que l'eau chaude gèle en effet plus vite que l'eau froide parce qu'elle est justement chaude, mais par exemple par les récipients utilisés pour l'expérience. De plus un certain flou semble exister sur les méthodes scientifiques et les conditions initiales des expériences menées (qualité de l'eau utilisée mal définie, températures initiales fluctuantes...)[11].

Description des observations

Des expériences menées depuis près de 30 ans ont permis d'observer que de l'eau chaude pouvait refroidir plus rapidement que de l'eau froide. Cet effet n’est pas « universel » (systématique) : seules des conditions précises permettent de l’observer, sans que l'on comprenne exactement pourquoi[12]. Actuellement, toutes les expériences connues qui ont permis d'observer ce phénomène ont été réalisées avec les conditions d'expérience suivantes :

- milieu extérieur : convection naturelle d'air contrôlée en température (réfrigérateur) ;

- surface libre permettant un échange de matière entre l'eau et l'air (possibilité d'évaporation et ou de dissolution de gaz) ;

- pas d'agitation mécanique de l'eau.

Parmi les conditions qui peuvent influer sur l'apparition de cet effet, on trouve[x 2] :

- la présence de gaz dissous ou d'impuretés dans l'eau ;

- la taille, la forme ou le matériau du récipient ;

- la condition de réfrigération (température imposée, flux imposé, etc.) ;

- l'agitation ou non de l'eau.

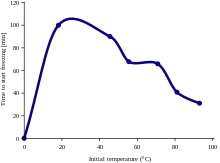

Les caractéristiques de l'effet sont, selon Xi, Zengsheng, Chang et al., les suivantes[x 3] :

- l'eau chaude refroidit plus rapidement que l'eau froide, toutes choses étant égales par ailleurs ;

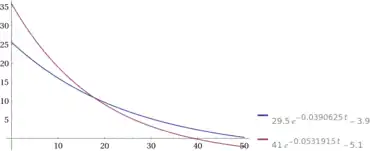

- l'évolution de la température de l'eau s'approche fortement d'une décroissance exponentielle, à un taux dépendant de la température initiale ;

- le temps de refroidissement jusqu'au gel dépend, pour une même masse d'eau de même température initiale, des conditions expérimentales (surface d'exposition, volume, etc.) ;

- la surface de l'eau est plus chaude que l'eau au fond d'un bécher lors du processus de refroidissement. Cela s'explique, selon Xi, Zengsheng, Chang et al. par une capacité thermique plus forte de la surface, due à des liaisons covalentes H-O plus courtes et plus fortes.

Explications

Il n'y a pas encore au début du XXIe siècle d'explication claire et unanimement validée par la communauté scientifique. L'effet Mpemba serait lié à une somme entre différents effets, comme :

- l'évaporation (moins de liquide à refroidir, mais le phénomène subsisterait en milieu clos[13]) ;

- la présence moindre des gaz dissous dans un liquide chaud ;

- le phénomène de convection qui accélère les transferts thermiques ;

- les effets environnementaux tels que l’isolation due au givre ;

- un effet de surfusion ;

- l'effet d'éventuels solutés, notamment le calcium et le carbonate de magnésium, qui vont abaisser la température de fusion ;

- la définition ambiguë d’eau « gelée » : est-ce une eau à 0 °C ou une eau à l’état solide ;

- la détermination de la température : parle-t-on de température locale (si oui où) ou de température moyenne.

En 2012, Erasto Mpemba a nommé le doctorant croate en chimie Nikola Bregović[14] comme étant le vainqueur au concours de la Royal Society of Chemistry. Selon Nikola Bregović, qui a observé l'effet et discute des possibles causes, les raisons logiques de l'effet Mpemba sont la convection et la surfusion ; il a admis tout de même que le mystère n’est pas pour autant résolu.

En , trois chercheurs chinois (Xi Zhang Yongli Huang, Zengsheng Ma, et Chang Q Sun) proposent une explication de l'effet Mpemba[15], sans que cette explication n'ait encore été validée par la communauté scientifique. Selon ces chercheurs, l'effet est dû à la liaison covalente H-O de l'eau, qui stocke de l'énergie quand l'eau est préalablement réchauffée, en devenant plus courte et plus forte, tandis que la liaison hydrogène O:H, formée par le doublet non liant de l'oxygène avec un H d'une autre molécule d'eau, s'allonge et perd de l'énergie[note 3]. Lors du refroidissement, l'énergie stockée est restituée à un rythme d'autant plus grand que la liaison covalente est courte. La décroissance exponentielle de la température de l'eau peut être prédite et calculée selon ce modèle[x 4].

On ne sait pas si cet effet est propre à l’eau ou s’il est universel - l’expérience de Mpemba avec les crèmes glacées (mélange constitué majoritairement d'eau) semble attester d’un phénomène assez général, mais les expériences en laboratoire n’ont été menées qu’avec de l’eau distillée.

Notes et références

Notes

- Le conditionnel est ici utilisé car cet effet est sujet à débat au sein de la communauté scientifique. S'il est accepté semble-t-il par une majorité, certains le réfutent, tandis que des débats existent sur la méthode scientifique et les conditions initiales des expériences menées (voir l'étude parue en 2020 plus bas).

- Erasto Mpemba est aujourd'hui vice-président de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique[PDF] au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

- Voir la section consacrée à la structure de la molécule d'eau pour plus de détails.

Références

- Courty et Kierlik 2010, p. 78.

- Aristote, Meteorologie 350 av. J.-C..

- Francis Bacon, Novum Organum, Lib. II.

- René Descartes, Œuvres, vol. 6, « Discours de la méthode et essais », publié par C. Adam & P. Tannery, 1902.

- Courty et Kierlik 2010, p. 78, 80.

- Mpemba et Osborne 1969.

- Mpemba et Osborne 1979.

- Burridge et Linden 2016.

- (en) J. I. Katz, « Reply to Burridge & Linden: Hot water may freeze sooner than cold », (arXiv 1701.03219, consulté le ).

- (en) Henry C. Burridge et Oscar Hallstadius, « Observing the Mpemba effect with minimal bias and the value of the Mpemba effect to scientific outreach and engagement », sur The Royal Socienty Publisinhg, (DOI 10.6084/m9.figshare.c.5099310, consulté le )

- Sylvie Redon-Clauzard, « La recette des glaçons : l'effet Mpemba, ou quand l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide », sur Science et Avenir, (consulté le )

- Courty et Kierlik 2010, p. 81.

- (en) B. Wojciechowski, I. Owczarek et G. Bednarz, « Freezing of Aqueous Solutions Containing Gases », Crystal Research and Technology, vol. 23, no 7, , p. 843-848 (DOI 10.1002/crat.2170230702).

- (en) Nikola Bregović, « Mpemba effect from a viewpoint of an experimental physical chemist » [PDF], Royal Society of Chemistry, .

- (en) Jamie Condliffe, « We've Finally Figured Out Why Hot Water Freezes Faster Than Cold », sur Gizmodo, (consulté le ).

- (en) Xi Zhang Yongli Huang, Zengsheng Ma et Chang Q Sun, « O:H-O Bond Anomalous Relaxation Resolving Mpemba Paradox », (arXiv 1310.6514)

- p. 5.

- p. 3.

- p. 2.

- p. 1 et 7.

Bibliographie

- Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik, La Physique buissonnière, Paris, Belin et Pour la science, coll. « Bibliothèque scientifique », , 159 p. (ISBN 978-2-84245-105-9).

- (en) Erasto B. Mpemba et Denis G. Osborne, « Cool? », Physics Education, Institute of Physics, vol. 4, no 3, , p. 172–175 (DOI 10.1088/0031-9120/4/3/312, Bibcode 1969PhyEd...4..172M).

- (en) Erasto B. Mpemba et Denis G. Osborne, « The Mpemba effect », Physics Education, Institute of Physics, vol. 14, no 7, , p. 410–413 (DOI 10.1088/0031-9120/14/7/312, Bibcode 1979PhyEd..14..410M).

- (en) David Auerbach, « Supercooling and the Mpemba effect: When hot water freezes quicker than cold », American Journal of Physics, vol. 63, no 10, , p. 882–885 (DOI 10.1119/1.18059).

- (en) Monwhea Jeng, « Can hot water freeze faster than cold water ? », Department of Physics, University of California, .

- (en) Monwhea Jeng, « The Mpemba effect: When can hot water freeze faster than cold? », American Journal of Physics, vol. 74, no 6, , p. 514–522 (DOI 10.1119/1.2186331).

- Monwhea Jeng, « L'eau chaude gèle-t-elle plus vite que l'eau froide ? », La Recherche, no 413, , p. 62–65 (lire en ligne).

- (en) Henry C. Burridge et Paul F. Linden, « Questioning the Mpemba effect: hot water does not cool more quickly than cold », Scientific Reports, vol. 6, (PMID 27883034, PMCID PMC5121640, DOI 10.1038/srep37665).

- (en) Xi Zhang, Yongli Huang, Zengsheng Ma, Yichun Zhou, Ji Zhou, Weitao Zheng, Qing Jiang et Chang Q. Sun, « Hydrogen-bond memory and water-skin supersolidity resolving the Mpemba paradox », Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 16, no 42, , p. 22995–23002 (DOI 10.1039/C4CP03669G).