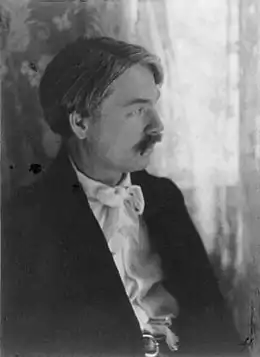

Edward MacDowell

Edward Alexander MacDowell est un compositeur, pianiste, chef d'orchestre et pédagogue américain, né à New York le et mort le dans la même ville.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 47 ans) New York (États-Unis) |

| Sépulture |

MacDowell Cemetery (d) |

| Nom de naissance |

Edward Alexander MacDowell |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Pianiste, professeur de piano, compositeur, professeur de musique |

| Conjoint |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Mouvement | |

| Instrument | |

| Maîtres |

Joseph Joachim Raff, Antoine Marmontel (d), Teresa Carreño, Carl Heymann (en) |

| Genre artistique | |

| Archives conservées par |

Biographie

Il suit d'abord des leçons privées aux États-Unis, notamment auprès de la pianiste et compositrice Teresa Carreño (à laquelle il dédiera en 1885 son second concerto pour piano). Sa famille s'installant en France en 1876, il étudie au conservatoire de Paris, avec Antoine François Marmontel et Marie-Gabriel-Augustin Savard, entre 1877 et 1879. Cette dernière année, il poursuit sa formation en Allemagne, au Conservatoire Hoch de Francfort, où il est jusqu'en 1882 l'élève de Carl Heymann (de) pour le piano et de Joseph Joachim Raff pour la composition. Il étudiera également au conservatoire de Wiesbaden auprès de Louis Ehlert (de) et enseignera à son tour le piano durant une année au Conservatoire de Darmstadt.

En 1879, MacDowell fait une rencontre déterminante, celle de Franz Liszt (par l'intermédiaire de son professeur Raff, lui-même ancien élève du vieux maître). Comme il l'a fait avec bien d'autres, Liszt encourage le jeune homme qui lui présente ses premières compositions, et surtout, les fait publier et jouer. Ainsi, son premier concerto pour piano de 1882 est créé la même année à Zurich, grâce à Liszt, auquel la partition est dédiée.

En 1884, il épouse une de ses élèves pianistes, Marian Griswold Nevins, avec laquelle il reste installé dans un premier temps en Allemagne (MacDowell se consacrant alors presque exclusivement à la composition) jusqu'en 1888, année où le couple regagne les États-Unis – en raison surtout de difficultés financières – et s'établit à Boston (où cette fois, le mari doit gagner sa vie comme pianiste). En 1896, les époux déménagent à New York, où le compositeur enseigne la musique à l'université Columbia jusqu'en 1904. Cette année-là, il est l'un des sept membres fondateurs de l'Académie américaine des arts et des lettres[4]. Mais, toujours en 1904, il est victime d'un accident de la circulation (renversé par une calèche) qui affecte irrémédiablement ses capacités mentales – donc créatrices –, le réduisant à l'inactivité et au silence (comme Maurice Ravel une trentaine d'années plus tard) jusqu'à son décès prématuré en 1908.

Outre ses activités de compositeur, de pianiste et d'enseignant, il est également chef d'orchestre et dirige ainsi l'Orchestre symphonique de Cincinnati et l'Orchestre symphonique de Boston.

Comme compositeur (dans la veine des pianistes-compositeurs romantiques, tel Sergueï Rachmaninov après lui), on lui doit évidemment de nombreuses pièces pour piano – des compositions originales et aussi des transcriptions –, deux concertos pour piano (sans doute parmi ses œuvres les mieux connues), des mélodies pour voix et piano, des morceaux pour chœurs a cappella ou avec accompagnement instrumental, et quelques œuvres pour orchestre (notons ici qu'il cesse de composer pour l'orchestre en 1895).

Œuvres (sélection)

L'année indiquée est celle de publication

Pièces pour piano

- 1883 : First Modern Suite op. 10 ; Prelude and Fugue op. 13 ; Second Modern Suite op. 14 ; Serenade op. 16 ;

- 1884 : 2 Phantasiestücke op. 17 ; 2 Stücke op. 18 ; Forest Idyls op. 19 ;

- 1886 : 3 Poems op. 20 (piano à 4 mains) ; Moon-Pictures op. 21 (piano à 4 mains) ;

- 1887 : 4 Stücke op. 24 ; 6 Idyls after Goethe op. 28 ;

- 1888 : 4 Little Poems op. 32 ;

- 1889 : Étude de concert op. 36 ; Les Orientales op. 37 ;

- 1890 : 12 études op. 39 ;

- 1893 : Sonate no 1 Sonata Tragica en sol mineur op. 45 ;

- 1894 : 12 études de virtuosité (12 Virtuoso Etudes) op. 46 ; Air and Rigaudon op.49 ;

- 1895 : Sonate no 2 Sonata Eroica en sol mineur op. 50 ;

- 1896 : Amourette op. 1 ; In Lilting Rhythm op. 2 ; Woodland Sketches, 10 pièces op. 51 ;

- 1897 : Love and Time et The Rose and the Gardener op. 3 ; Forgotten Fairy Tailes op. 4 ;

- 1898 : The Witch op. 5 ; War Song op. 6 ; Six Fancies op. 7[5] ; Sea Pieces op. 55 ;

- 1900 : Sonate no 3 Norse Sonata en ré mineur op. 57 ;

- 1901 : 6 Poems after Heine op. 31 (première publication en 1887) ; Marionettes op. 38 (première publication en 1888) ; Sonate n° 4 Keltic Sonata en mi mineur op. 59 ;

- 1902 : Fireside Tales op. 61 ; New England Idyls op. 62.

Mélodies pour voix et piano

Œuvres chorales

- 1890 : Three Songs pour chœur d'hommes op. 27 ; Two Songs pour chœur d'hommes op. 41 ;

- 1891 : Two Northern Songs pour chœur mixte op. 43 ;

- 1892 : Barcarolle pour chœur mixte et piano à 4 mains op. 44 ;

- 1897 : Three Choruses pour chœur d'hommes op. 52 ;

- 1898 : Three Choruses pour chœur d'hommes op. 53 ; Two Choruses pour chœur d'hommes op. 54.

Œuvres avec orchestre

- 1885 : Concerto no 1 pour piano en la mineur op. 15 ; Hamlet and Ophelia, poème symphonique op. 22 ;

- 1888 : Lancelot und Elaine, poème symphonique op. 25 ; Romance pour violoncelle op. 35 ;

- 1890 : Concerto no 2 pour piano en ré mineur op. 23 ;

- 1891 : Two Fragments after the Song of Roland op. 30 ;

- 1893 : Suite no 1 en ré mineur op. 42 ;

- 1897 : Suite no 2 Indian Suite op. 48 ;

- 1908 : Lamia, poème symphonique op. 29.

Notes et références

- « https://hdl.handle.net/1903.1/44122 »

- « http://hdl.loc.gov/loc.music/eadmus.mu2005.wp.0024 »

- « https://lccn.loc.gov/2006571034 »

- (en) The History of the Academy > The Academy sur le site de l'Académie américaine des arts et des lettres

- Précisons que les opus 1 à 7 pour piano de MacDowell ont été publiés dans un premier temps sous le pseudonyme de "Edgar Thorn".

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (en) Carnegie Hall

- (en) Discography of American Historical Recordings

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Musopen

- (en) Muziekweb

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :