Dynastie Zhou de l'Est

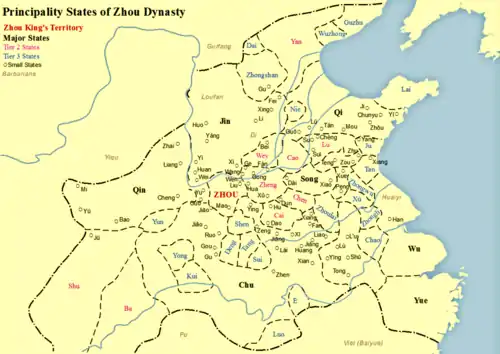

La dynastie des Zhou orientaux (chinois traditionnel : 東周 ; chinois simplifié : 东周 ; pinyin : , qui commence en -770 et se termine en -256[1] - [2], ayant duré pendant la période des Printemps et des Automnes et pendant les Royaumes combattants. C'est une période réduite de la dynastie Zhou (-1045 — -256) qui fait suite à la période dite de la dynastie Zhou occidentale. Sa capitale était Luoyi (chinois : 洛邑 ; pinyin : ; litt. « ville ou district de Luo »), aujourd'hui, Luoyang. Son fondateur est Zhou Pingwang et la chute de la dynastie a lieu sous le règne de Zhou Nanwang.

Histoire

En 770 avant J.-C., la capitale de la dynastie Zhou est déplacée de Haojing (ce qui correspond actuellement au Xian de Changan dans la ville de Xi'an) à Luoyi (ce qui correspond actuellement à la ville de Luoyang, province du Henan). Ce changement de capitale marque le début de la dynastie des Zhou orientaux, nommée ainsi car la nouvelle capitale se situe à l'est de l'ancienne. Par opposition, la précédente période est connue sous le nom de dynastie des Zhou occidentaux. Plus de 25 rois ont régné pendant la dynastie des Zhou orientaux, durant 515 ans en tout.

Le changement de capitale se produit à la suite de la mort du roi You de Zhou[3], dernier roi de la dynastie des Zhou occidentaux, tué lors d'une attaque du peuple nomade des Quanrong contre Haojing. Son fils, le prince héritier Yijiu est proclamé nouveau roi par les nobles des États de Zheng, Lü, Qin et le marquis de Shen. Il devient alors le roi Ping de Zhou et prend donc la décision de déplacer la capitale vers l'est à Luoyi pour se mettre à l'abri d'une éventuelle nouvelle attaque des Quanrong.

La première moitié de la dynastie des Zhou orientaux, qui dure d'environ 771 à environ 476 avant J.-C., est connue sous le nom de période des Printemps et Automnes. Le nom de cette période provient des Annales des Printemps et Automnes, une chronique des règnes des douze princes de l'État de Lu, couvrant la période allant de 722 à 481 av. J.-C. Cet ouvrage est l'œuvre de plusieurs générations de scribes, mais, si l'on en croit la tradition, leurs travaux auraient été compilés par Confucius au début du Ve siècle av. J.-C.

Les Printemps et Automnes marquent le début du lent déclin des Zhou. En effet, la mise à sac de l'ancienne capitale royale et leur défaite lors de la bataille de Xuge provoquent la destruction de leur puissance militaire et de leur prestige. De plus, la popularité du roi Ping s'effondre au fur et à mesure que se propagent les rumeurs selon lesquelles il aurait tué son père. Face à ce roi affaibli, on trouve des vassaux devenant de plus en plus puissants, renforçant leur position en infligeant des défaites à d'autres États rivaux, et augmentant leur territoire en envahissant des pays voisins. Finalement, les rois Zhou n'ont plus les moyens de contrôler réellement le pays et doivent constamment se tourner vers leurs puissants vassaux pour obtenir de l'aide.

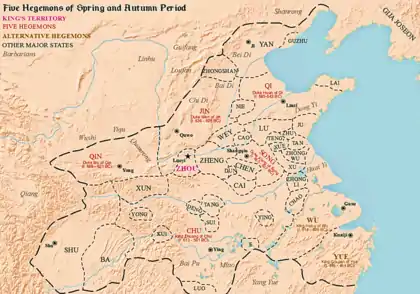

Les vassaux les plus importants, qui seront connus plus tard sous le nom de « douze vassaux », se réunissent lors de conférences régulières où ils décident de la manière de régler les questions importantes, telles que les expéditions militaires contre des groupes étrangers ou contre des nobles offenseurs[4]. Au cours de ces conférences, le souverain d'un des plus puissants États vassaux est parfois déclaré hégémon. Il s'agit, en général, du souverain de l'État le plus puissant, qui a réussi à réunir autour de lui une alliance de plusieurs autres États et tente de gouverner la Chine au nom des Zhou. Le pouvoir des hégémons est en général assez bref et finit par devoir faire face à une contre-alliance organisée autour d'un autre État. Comme aucun hégémon ne réussit durablement à imposer sa puissance aux autres États, le titre perd graduellement de son importance et finit par ne plus être utilisé. Lors d'une de ces réunions, le Chancelier Guan Zhong de Qi amorce une politique intitulée : « Révérer le roi, expulser les barbares » (chinois : 尊王攘夷, voir Sonnō jōi). En l'adoptant et en y adhérant, le Duc Huan de Qi réussit à rassembler autour de lui les autres États vassaux le temps d'écarter la menace que des peuples non chinois faisait peser sur le pays.

En 635 avant J.-C., a lieu l'événement connu sous le nom de « Chaos du Prince Dai ». Le roi Xiang de Zhou est expulsé de force de la capitale des Zhou par son frère, le Prince Dai, qui s'empare du pouvoir[5]. Xiang se tourne alors vers le duc Wen de Jin pour obtenir de l'aide, qui intervient rapidement et tue le prince Dai. Le roi Xiang récompense alors son sauveur en lui accordant le droit de régner sur Henei et Yangfan[3]. Mais les relations entre les rois et leurs vassaux ne se déroulent pas toujours aussi bien. C'est ainsi qu'en 632 avant J.-C., le même duc Wen de Jin oblige le roi Xiang à assister à la conférence des vassaux à Jiantu[3]. Avec le temps, le prestige des Zhou se dégrade de plus en plus, au point qu'en 606 avant J.-C., pendant le règne du roi Ding de Zhou, le roi Zhuang de Chu demande à pouvoir évaluer le " poids des chaudrons (en) » (问鼎之轻重). Les chaudrons en question ne sont pas de simples ustensiles de cuisine, mais des dings (chinois : 鼎 ; pinyin : ; Wade : ting), des anciens chaudrons chinois sur pieds dotés d’un couvercle et de deux anses situées de part et d’autre. Les ding dont le roi Zhuang désire connaître le poids sont neuf chaudrons tripodes en bronze légendaires, dont la tradition raconte qu’ils auraient été fondus par Yu le Grand de la dynastie mythique des Xia lorsqu’il créa les neuf provinces (Jiuzhou)[6] - [7]. Depuis la période de la dynastie Shang, ils sont vus comme un symbole du pouvoir et de l'autorité de la dynastie régnante et depuis les Zhou occidentaux, ils symbolisent également l'autorité de celui qui détient le Mandat du Ciel[8]. En demandant à pouvoir manipuler ces chaudrons dont l'usage est strictement codifié, Zhuang lance un défi direct au roi Ding, mais le ministre de Zhou, Wangsun Man (王孙满), clôt la discussion et le défi en repoussant cette demande[3]. La partition progressive de l'État de Jin, qui est divisé par les Trois familles en trois nouveaux États, le Han, le Wei et le Zhao, marque traditionnellement la fin de cette période.

La seconde moitié de la dynastie, qui va d'environ 475 à 221 avant J.-C., est appelée la période des Royaumes combattants[3]. Durant cette période, les réunions de dirigeants cessent et le titre d'hégémon disparait. De nombreux dirigeants des États vassaux se proclament roi, ce qui dévalorise ce titre et limite encore plus l'influence de la famille royale Zhou[9]. Lorsque commence le règne du roi Nan de Zhou, les rois Zhou ont perdu presque tout pouvoir politique et militaire, car même les dernières terres qui restent sous leur contrôle sont divisées en deux États ou factions, dirigés par des seigneurs féodaux rivaux : Zhou Ouest, où se trouve la capitale Wangcheng, et Zhou Est, centré sur Chengzhou et Kung. Le roi Nan réussit à préserver sa dynastie affaiblie par la diplomatie et les conspirations pendant cinquante-neuf ans jusqu'à sa déposition et mise à mort par Qin en 256 avant J.-C. Sept ans plus tard, le Zhou Est est conquis par Qin[3].

Si, techniquement, la dynastie Zhou prend fin avec la chute du Zhou Est, la période des Royaumes combattants ne s’achève qu'avec les guerres d'unification de Qin, qui aboutissent à l'annexion par l'État de Qin de tous les autres États rivaux. Ces guerres s’achèvent avec la victoire finale de Qin en 221 avant Jésus-Christ, date à laquelle cet État devient le premier empire chinois unifié, connu sous le nom de dynastie Qin.

Rois

Voici la liste des rois de la dynastie des Zhou orientaux. Les dates entre parenthèses sont celles du début et de la fin de leurs règnes respectifs.

Période des Printemps et des Automnes

- Roi Ping de Zhou — Ji Yijiu (772 av. J.-C.–720 av. J.-C.)

- Roi Xie de Zhou — Ji Yuchen (770 av. J.-C.–760 av. J.-C. ou 771 av. J.-C.–750 av. J.-C.)

- Roi Huan de Zhou — Ji Lin (719 av. J.-C.–697 av. J.-C.)

- Roi Zhuang de Zhou — Ji Tuo (696 av. J.-C.–682 av. J.-C.)

- Roi Xi de Zhou — Ji Huqi (681 av. J.-C.–677 av. J.-C.)

- Roi Hui de Zhou — Ji Lang (676 av. J.-C.–652 av. J.-C.)

- Roi Xiang de Zhou — Ji Zheng (651 av. J.-C.–619 av. J.-C.)

- Roi Qing de Zhou — Ji Renchen (618 av. J.-C.–613 av. J.-C.)

- Roi Kuang de Zhou — Ji Ban (612 av. J.-C.–607 av. J.-C.)

- Roi Ding de Zhou — Ji Yu (606 av. J.-C.–586 av. J.-C.)

- Roi Jian de Zhou — Ji Yi (585 av. J.-C.–572 av. J.-C.)

- Roi Ling de Zhou — Ji Xiexin (571 av. J.-C.–545 av. J.-C.)

- Roi Jing de Zhou — Ji Gui (544 av. J.-C.–520 av. J.-C.)

- Roi Dao de Zhou — Ji Meng (520 av. J.-C.)

- Roi Jing de Zhou — Ji Gai (519 av. J.-C.–477 av. J.-C.)

Période des Royaumes combattants

- Roi Yuan de Zhou — Ji Ren (476 av. J.-C.–469 av. J.-C.)

- Roi Zhending de Zhou — Ji Jie (468 av. J.-C.–441 av. J.-C.)

- Roi Ai de Zhou — Ji Quji (441 av. J.-C.)

- Roi Si de Zhou — Ji Shu (441 av. J.-C.)

- Roi Kao de Zhou — Ji Wei (440 av. J.-C.–426 av. J.-C.)

- Roi Weilie de Zhou — Ji Wu (425 av. J.-C.–402 av. J.-C.)

- Roi An de Zhou — Ji Jiao (401 av. J.-C.–376 av. J.-C.)

- Roi Lie de Zhou — Ji Xi (375 av. J.-C.–369 av. J.-C.)

- Roi Xian de Zhou — Ji Bian (368 av. J.-C.–321 av. J.-C.)

- Roi Shenjing de Zhou — Ji Ding (320 av. J.-C.–315 av. J.-C.)

- Roi Nan de Zhou — Ji Yan (314 av. J.-C.–256 av. J.-C.)

Notes et références

- "...Eastern Zhou period (770–256 BC)" Early China - A Social and Cultural History, p. 10. Cambridge University Press.

- "Zhou". Random House Webster's Unabridged Dictionary.

- Records of the Historians (ISBN 978-0835106184)

- « Eastern Zhou Dynasty (770 BC-221 BC) in China History », sur www.warriortours.com (consulté le )

- Eastern Zhou Dynasty. "Just at that moment, King Xiang of Zhou was driven to exile by Prince Dai who colluded with the Di tribes. So he, in alliance with other dukes, defeated Prince Dai and brought King Xiang back to the capital Luoyi."

- Art: The Great Bronze Age of China

- (en) The Great Bronze Age of China: An Exhibition from the People’s Republic of China at The Metropolitan Museum of Art, New York, Asia for Educators, université Columbia

- Greg Woolf, Ancient civilizations: the illustrated guide to belief, mythology, and art, Barnes & Noble, (ISBN 978-1-4351-0121-0, lire en ligne), p. 210

- « Zhou Dynasty », Ancient History Encyclopedia, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Eastern Zhou » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

- 許倬雲 著,鄒水傑 譯:《中國古代社會史論——春秋戰國時期的社會流動》(桂林:廣西師範大學出版社,2006).

- Yang Hsien-yi et Gladys Yang (1974), Records of the Historians. Hong Kong: Commercial Press.

- Réimprimé par University Press of the Pacific, 2002. Contient des biographies de Confucius et Lao Tseu. (ISBN 978-0835106184).