Djeddar

Un djeddar est un type de monument funéraire berbère daté du Ve et VIe siècles.

| Djeddar | ||

Djeddar de Frenda | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Coordonnées | 35° 06′ 47″ nord, 1° 12′ 45″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

| ||

Localement, ces constructions sont parfois dénommées différemment sous les appellations de redjem ou chouchet[1].

Datation et origine

Les djeddars auraient été construits pour inhumer les rois berbères durant la période qui s'étend entre la fin de l'empire romain et la conquête musulmane (soit entre 429 et 671). Selon Adrien Berbrugger, leur construction serait postérieure à l'occupation byzantine[2].

Selon Gabriel Camps, il existerait une filiation entre tombeaux en pierres sèches connus dans le nord de l'Afrique depuis six mille ans[3]et les djeddars dont le Madracen et le Mausolée Royal de Maurétanie seraient les formes les plus abouties. Toutefois, les tumuli protohistoriques à enceinte bâtie nommés bazina ont la forme d'un cône à degré[4], alors que les djeddars comporte un soubassement carré et une élévation pyramidale[5].

Djeddars de Frenda

Les djeddars sont situés à trente kilomètres au sud-ouest de Tiaret, sur des hauteurs à l'ouest de Medroussa, dans la commune de Tousnina (wilaya de Tiaret) en Algérie. Ils forment deux groupes séparés de six kilomètres. Trois djeddars (dénommés A, B, C) sont situés sur le djebel Lakhdar, et les dix autres (D à M) sur le djebel Araoui. Plusieurs d'entre eux sont dans un état de ruine très avancé[5].

Le plus ancien des djeddar (nommé A) date du Ve siècle et comporte une inscription latine concernant un haut personnage, peut-être romano-africain. La construction des treize djeddar répertoriés s'échelonne sur deux siècles. L'ornementation présente des formes géométriques (rosaces, étoiles, chevrons), des signes distinctifs chrétiens (colombes entourant un calice), et des représentations d'animaux déjà présentes à la préhistoire (bovins, chevaux, lions, etc.). Certains éléments décoratifs se retrouvent plus au nord dans ce que les archéologues nomment « le Royaume d'Altava »[6]. Selon Yves Modéran, les trois djeddar les plus anciens pourraient dater du IVe et du tout début du Ve siècle, et être l'œuvre de princes païens d'origine saharienne, ce qui remettrait en cause l'idée admise jusqu'alors que Rome aurait contrôlé la région jusqu'en 455. Pour les autres djeddar, ceux du djebel Araoui, édifiés de la fin du Ve jusqu'au VIIe siècle, et portant des fresques chrétiennes, il est admis qu'ils ont servi de sépulture à des chefs chrétiens d'un état berbéro-romain successeur de Rome en Maurétanie.

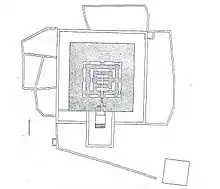

Le plan intérieur du djeddar F est complexe: deux galeries de forme carrée, comprenant en tout dix-huit salles, entourent deux chambres sépulcrales ornées de fresques d'inspiration chrétienne. Le djeddar A, qui a été le plus exploré, a une base de 34 mètres de côté et pouvait atteindre 17 mètres de hauteur. Il dispose également d'un système de galeries comportant huit salles qui entourent la chambre funéraire centrale, ornées de sculptures en bas-relief d'animaux et de scènes de chasse. Il est le seul des djeddars à posséder une enceinte extérieure comprenant un petit édifice pour le culte qui fait face au côté oriental du mausolée.

Les dimensions de leur base carrée varient de 11,50 mètres de largeur pour le djeddar B à 46 mètres pour le djeddar F, dont la hauteur pouvait atteindre 18 mètres à l'origine. Certaines pierres de taille ayant servi à leur construction portent encore des marques de tâcherons à noms berbères ou romains[5]. Les monuments ont été fouillés dans les années 1970 par l'archéologue Fatima Kadra[6]. Ils ont été proposés pour figurer dans la liste du patrimoine mondial par les autorités algériennes en 2002[7].

Légende

Selon la légende locale, ces monuments ont été construits par les Djohala ou Djouhala, géants qui habitaient la contrée bien antérieurement à l'avènement de l'Islam dans la région [8].

Notes et références

- Reygasse 1950, p. 38

- Le tombeau de la chrétienne, Adrien Berbrugger, p 64

- Ginette Aumassip, L'Algérie des premiers hommes, Ibis Press 2001, p.14

- Meynier 2010, p. 33

- Modéran 2009, p. 290-291

- Meynier 2010, p. 291

- UNESCO

- C. Agabi, « Djohala », dans Salem Chaker (dir.), Encyclopédie berbère, Aix-en-Provence, Edisud, , p. 2476-2477

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Maurice Reygasse, Monuments funéraires préislamiques de l'Afrique du Nord, Paris, Gouvernement Général de l'Algérie, Arts et Métiers Graphiques,

- Gilbert Meynier, L'Algérie des origines. De la préhistoire à l'avènement de l'islam, La Découverte, (ISBN 978-2-7071-5937-3)

- Yves Modéran, « Djédars », dans Jeannine Verdès-Leroux (dir.), L'Algérie et la France, Robert Laffont, (ISBN 978-2-221-10946-5)