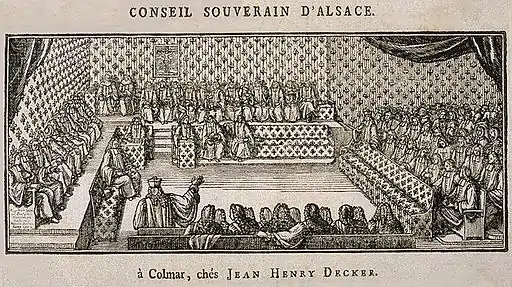

Conseil souverain d'Alsace

Le conseil souverain d’Alsace est un conseil créé en septembre 1657 par Louis XIV à la suite de la réunion de l’Alsace à la France par les traités de Westphalie de 1648.

Histoire

En 1657, Louis XIV commença par créer un Conseil souverain (et non un parlement comme dans les autres provinces françaises) en convertissant la Chambre de justice impériale de Spire (créée sous le Saint-Empire romain germanique) en Chambre Royale, qui fut elle-même remplacée par le Conseil Souverain d’Alsace.

Le Conseil souverain entra en fonction en 1658 à Ensisheim avec comme premier président Charles Colbert de Croissy.

Par un édit de novembre 1661, il est réduit en conseil provincial dépendant du parlement de Metz.

En 1674 il est transféré à Breisach-am-Rhein.

Par édit de novembre 1679, il recouvre la juridiction souveraine.

En 1681, il est à nouveau transféré à Vieux-Brisach.

À la suite du traité de Nimègue, il est transféré à Colmar (le palais du Conseil souverain d'Alsace est inscrit aux monuments historiques depuis 1930).

II fut définitivement constitué en parlement en 1711.

Ses décisions judiciaires rendues en dernier ressort ne pouvaient être critiquées, à titre exceptionnel, que par le Conseil privé du Roi, réuni à Versailles. Ce fut le cas notamment avec la révision du procès Hirtzel Lévy, exécuté sur la roue le 31 décembre 1754, dont l'arrêt fut cassé par le Conseil Privé qui renvoya l'affaire au Parlement de Metz où le supplicié fut innocenté et réhabilité.

Fonction et composition

-fr.svg.png.webp)

Le conseil se compose de 24 juges et d'un premier président. Autour de ses membres gravitent tout un ensemble d'avocats, de procureurs, d'interprètes, d'huissiers, de greffiers et de secrétaires tous catholiques et le plus souvent originaire d'outre-Vosges[1].

C'est une juridiction de dernier ressort[2]. En première instance, elle est compétente pour toutes les affaires de personnes (nobles comme ecclésiastiques)[3]. C'est devant ce conseil que fonctionnaires seigneuriaux, baillis, prévôts et même curés doivent justifier de leur religion catholique et prêter serment d'obéissance au roi. De même c'est devant lui que les seigneurs ayant des possessions en Alsace doivent demander l'investiture royale pour leurs domaines.

En 1694 est introduit la vénalité et l'hérédité des charges contribuant à fixer à Colmar une bourgeoisie judiciaire.

Notes et références

- J-C Streicher, G Fischer et P Bleze Histoire des alsaciens dossier de l'histoire édition Nathan, 1982

- Gabriel Braeuner et Christophe Hamm 2003, p. 77

- Gabriel Braeuner et Christophe Hamm 2003, p. 78

Voir aussi

Bibliographie

- François Burckard, Le Conseil souverain d'Alsace au XVIIIe siècle : représentant du roi et défenseur de la province, Strasbourg, Société savante d'Alsace, , 462 p. (ISBN 2-904920-12-9, lire en ligne)

- Ferdinand Dollinger, Le Conseil Souverain d'Alsace, Fischbach, Strasbourg, 1914, 29 p. (extrait du Bulletin de la Société des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse Alsace, Fascicule 1, janvier-février 1914)

- Olivier Dropet (et al.), Commémoration du tricentenaire de l'installation du Conseil Souverain d'Alsace à Colmar 1698-1998 (Audience solennelle de rentrée du 16 janvier 1998. Discours de Monsieur le Procureur Général Olivier Dropet, de Monsieur le premier président Pierre Vitaz et de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Colmar Thierry Cahn), Cour d'Appel, Colmar, 1999, 63 p.

- Jean-Luc Eichenlaub (commissaire), Le Conseil souverain d'Alsace à Colmar (exposition au Koïfhus de Colmar), 8-22 novembre 1998), Archives départementales du Haut-Rhin, 1998, 86 p. (catalogue)

- Auguste-Marie-Pierre Ingold et Charles Hoffmann, La Haute Alsace à la veille de la Révolution, Livre I, Le Conseil Souverain (1787-1788), Hüffel, Colmar, 1906?, 224 p.

- Georges Livet et Nicole Wilsdorf, Le conseil souverain d'Alsace au XVIIe siècle : les traités de Westphalie et les lieux de mémoire : origines, création, activité judiciaire et politique, installation à Colmar, 1698, Société savante d'Alsace, Strasbourg, 1997, 711 p. (ISBN 2-904920-16-1)

- Claude Muller et Jean-Luc Eichenlaub, Messieurs les magistrats du Conseil souverain et leurs familles au XVIIIe siècle, Colmar, s. n., 1998, 270 p.

- Ernest de Neyremand et Louis Pillot, Histoire du Conseil Souverain d'Alsace, Durand, Paris, 1860, 568 p.

- Promenade sur les traces du Conseil souverain d'Alsace : quelques demeures de conseillers notables, Archives départementales du Haut-Rhin, Colmar, 1998, 67 p.

- Jean-Marie Schmitt, Le Conseil souverain d'Alsace (1657-1790) : rassembleur de la province au temps de la monarchie française, Archives départementales du Haut-Rhin, Colmar, 1999 (tiré à part de Les Conseils souverains dans la France d'ancien régime XVIIe-XVIIIe siècles, p. 75-83)

- Véronique Umbrecht, Un art de vivre français ? : les Messieurs du Conseil souverain d'Alsace dans leurs demeures au XVIIIe siècle, Publications de la Société savante d'Alsace, 2010, 287 p. (texte remanié d'une thèse d'Histoire moderne ; compte-rendu dans Revue d'Alsace)

- Gabriel Braeuner (photogr. Christophe Hamm), Colmar : un itinéraire à travers l'histoire, ID L'Edition, coll. « Guide découverte », , 128 p. (ISBN 2-913-30256-5 (édité erroné)) (BNF 39023528)

.JPG.webp)