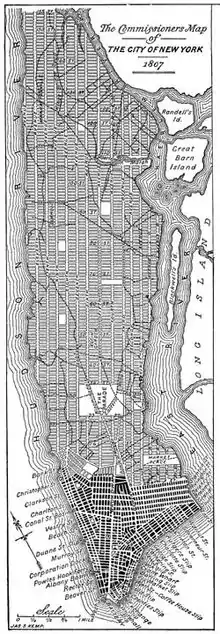

Commissioners' Plan de 1811

Le Commissioners’ plan de 1811 (plan d'urbanisme) est un projet de l'administration de l'État de New York adopté en 1811. Il définissait l'organisation de l'île de Manhattan, entre la 14e rue et le quartier de Washington Heights, au nord de l'arrondissement.

Origines

Ce projet constitue l'application la plus célèbre et la plus importante du plan hippodamien, c’est-à-dire du système cadastral à rues perpendiculaires. Cependant, le plan ne respecte réellement la grille qu'à partir de la 13e rue, toutes les avenues ne débutant pas au même niveau. Cette organisation est considérée par la plupart des historiens comme visionnaire, alors que certaines personnes y voient une organisation monotone de l'île, par rapport à l'organisation plus libre de certaines autres villes de la côte est.

Descriptif

Le projet prévoyait ainsi la construction de routes perpendiculaires, sans attention particulière accordée à la topographie. Seize avenues avaient été envisagées, toutes dans la direction nord/sud, parallèles au rivage de l'Hudson River située à l'ouest de l'île. Les avenues devaient être baptisées d'est en ouest, de la Première Avenue, à la Douzième Avenue et quatre avenues nommées par des lettres (de A à D : Avenue A, Avenue B, Avenue C et Avenue D) devaient traverser le Lower East Side. Les seize avenues furent construites, et existent toujours aujourd'hui (avec en plus Madison Avenue et Lexington Avenue). Chaque avenue devait mesurer 100 pieds de large (soit environ 30 mètres). Les différentes avenues situées au cœur de l'île devaient être séparées de 281 mètres, alors que les avenues plus proches du rivage devaient être moins espacées du fait que les jetées, tout comme la plupart des activités commerciales et industrielles, étaient situées le long du littoral ; le rapprochement des avenues le long de la côte bénéficierait ainsi à tous.

Parallèlement à la construction de ces grands axes nord/sud, le Commissioners' plan prévoyait la construction, dans le sens de la largeur de l'île, de 155 rues destinées à délimiter des pâtés de maisons de 2 hectares, les actuels blocks. La première de ces rues, qui se nommait First Street, existe encore aujourd'hui à proximité de Houston Street. Selon le projet, les rues devaient être séparées de 61 mètres.

Extensions et modifications

Le Commissioners’ plan ne prenait pas en compte la construction de Central Park, puisque le projet date de 1853. Ce parc occupe, ainsi, l'espace situé entre, d'une part la 59e et la 110e rue et, d'autre part, entre la 5e et la 8e avenue. D'autres grands projets changèrent également les résolutions projetées, telles que la construction de l'immense Rockefeller Center, de l'université Columbia, de Times Square ou encore, plus récemment, du Lincoln Center.

Critiques

Dès ses débuts, ce plan fut critiqué avec véhémence, notamment du fait qu’il ne prenait pas la topographie naturelle de l’ile en compte. En 1818, le poète Clement Moore, dont le plan morcelait la propriété, écrivit :

« Le grand principe qui régit ces plans est de réduire autant que possible la surface de la terre … Les inégalités naturelles du sol sont arasées et les cours d’eau existants ignorés … Ces hommes auraient nivelé les sept collines de Rome[1]. »

Toutes ses objections n’empêchèrent nullement Moore de gagner, par la suite, énormément d’argent, en subdivisant son domaine pour le développer, section par section, le long du quadrillage contre lequel il avait tant vitupéré[2] - [3].

Dans son ouvrage de 1894, In Old New York, Thomas Janvier a dénigré le plan comme « une pression pour faire de l’argent». Henry James l’a appelé une « malédiction topographique primitive[2] » tandis que Tocqueville pensait qu’il favorisait une « monotonie implacable[2]. »

La réaction actuelle à la grille est très contrastée. L’éminent critique d’architecture Lewis Mumford a écrit que « l’ingénieur municipal a réussi, avec un rectangle et un triangle, sans la moindre formation d’architecte ou de sociologue, à « organiser » une métropole…[1] » tandis que l’historien de l’urbanisme John W. Reps en a dit que « comme aide à la spéculation, le plan du commissionnaire était peut-être inégalé, mais on ne peut légitimement parler de grand succès que sur cette base[5]. » Une telle critique est peut-être nulle et non avenue puisque, selon l’arpenteur en chef John Randel Jr., l’un des objectifs de la mise en place de la grille était précisément de faciliter « l’achat, la vente et l’amélioration de l’immobilier[6] ».

Plus récemment, le plan a été loué, malgré ses lacunes. Un critique a récemment souligné que les larges avenues attirent, entre autres avantages, l’utilisation commerciale[7] et l’architecte Rem Koolhaas commente qu’il a donné « une liberté insoupçonnée à l’anarchie tridimensionnelle[2]. »

Notes

- Robert T. Augustyn & Paul E. Cohen, Manhattan in Maps : 1527-1995, New York, Rizzoli International Press, 1997, (ISBN 978-0-8478-2052-8) p. 100-106.

- (en) Sam Roberts, « 200th Birthday for the Map That Made New York » New York Times (May 20, 2011)

- Edwin G. Burrows, & Mike Wallace, Gotham : A History of New York City to 1898, New York, Oxford University Press, 1999 (ISBN 978-0-1951-4049-1), p. 447.

- Geoff Manaugh, « The 25 Best Nerd Road Trips: Central Park Bolt », Pop Science Magazine (consulté le )

- (en) John W. Reps, The Making of Urban America : A History of City Planning in the United States, Princeton, Princeton University Press, 1965, p. 299 cité dans Witold Rybczynski, City Life : Urban Expectations in a New World, New York, Scribner, 1995 (ISBN 0-684-81302-5), p. 99.

- Kenneth T. Jackson, Crabgrass, Frontier : The Suburbanization of the United States, New York, Oxford University Press, 1985 (ISBN 978-0-1950-3610-7), p. 74.

- Christopher Gray, « Are Manhattan's Right Angles Wrong? », The New York Times, (lire en ligne, consulté le )