Chéran

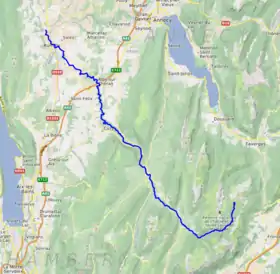

Le Chéran est une rivière française des Préalpes du Nord, qui coule dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| le Chéran | |

Le Chéran traversant la commune de Lescheraines. | |

Cours du Chéran | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 53,7 km [1] |

| Bassin | 350 km2 |

| Bassin collecteur | le Rhône |

| Débit moyen | 7,8 m3/s (Allèves) [2] |

| Organisme gestionnaire | syndicat mixte interdépartemental d'Aménagement du Chéran[3] |

| Régime | nivo-pluvial |

| Cours | |

| Source | source |

| · Localisation | Hauteurs de Verrens-Arvey |

| · Altitude | 1 098 m |

| · Coordonnées | 45° 40′ 45″ N, 6° 15′ 26″ E |

| Confluence | le Fier |

| · Localisation | Rumilly |

| · Altitude | 308 m |

| · Coordonnées | 45° 53′ 09″ N, 5° 56′ 01″ E |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Départements | Haute-Savoie, Savoie |

| Régions traversées | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Sources : SANDRE:« V1250500 », Géoportail, Banque Hydro, OpenStreetMap | |

Principal cours d'eau traversant le massif des Bauges, il est un affluent du Fier en rive gauche, donc un sous-affluent du fleuve le Rhône.

Étymologie

Chéran possède une racine très probablement pré-celtique d'origine hydronymique *car- / *kar-, pouvant signifier « gros gravier dans le lit des rivières », selon Ernest Nègre[4], associé au suffixe -an[5] - [6].

La rivière est mentionnée en 1288 sous la forme aqua que dicitur Cara[5] - [6]. Au XIVe siècle, on trouve les formes ultra fluvium Cheran, aqua de Cheran, super aquam Care seu Cheran[5] - [6].

Géographie

Le Chéran prend sa source dans le massif des Bauges, sur la commune de Verrens-Arvey, en Savoie. Il se jette dans le Fier sur la commune de Rumilly en Haute-Savoie, après un parcours de 54 km[1], en majorité dans les Bauges. La cluse de Bange marque la sortie de la rivière du massif des Bauges et son entrée dans l'Albanais.

Communes et cantons traversés

Dans les deux département de la Savoie et de la Haute-Savoie, le Chéran arrose vingt-deux communes[1]. de la source à la confluence :

En Savoie :

- Jarsy

- Verrens-Arvey

- Cléry

- École

- La Compôte

- Le Châtelard

- La Motte-en-Bauges

- Lescheraines

- Bellecombe-en-Bauges

- Arith

En Haute-Savoie :

Bassin versant

Le Chéran traverse une seule zone hydrographique Le Chéran (V125) de 433 km2[7] de superficie[1]. Ce bassin versant est constitué à 63,10 % de « forêts et milieux semi-naturels », à 33,02 % de « territoires agricoles », à 3,95 % de « territoires artificiels », à 0,13 % de « zones humides »[1].

Le bassin versant du Chéran est en grande partie inclus dans le parc naturel régional du massif des Bauges.

Le bassin versant s'étend quant à lui sur 41 communes et 4 EPCI[7].

Zones humides

L'inventaire de 2021 réalisé par le SMIAC a permis d'identifier 607 zones humides sur le bassin du Chéran, s'étendant sur 583 hectares. L'inventaire de 2005 en avait identifié 16 de plus qui ont depuis été détruites[7].

Affluents et sous-affluents

Le Chéran a vingt-sept affluents référencés[1] dont :

- le Nant de l'Eau Salée et son affluent Les Éparris ;

- la Néphaz ;

- Le Dadon.

Le Dadon

Le Dadon est un affluent majeur du Bas Chéran avec deux sous-affluents principaux : le nant Boré (source à Chainaz-les-Frasses), le ruisseau du Boiran (source au hameau d'Ansigny, nouvelle commune d'Entrelacs)[7] et le ruisseau du Balvay. Il se jette dans le Chéran au niveau de la Z.I. de la Rivière à Rumilly.

Son débit moyen en cas de crue est de 10 m3/s, mais peut monter à 21 m3/s en crue décennale et à 32 m3/s en crue centennale.

Ce sous-bassin du Chéran est affecté par de trop nombreux dysfonctionnements (assecs, pollutions diverses, artificialisation du lit et des berges, pressions sur les zones humides) qui entraînent une altération de ses fonctionnalités naturelles, ce qui a conduit le SMIAC à l'identifier depuis 2020 comme prioritaire pour ses futurs travaux (2022-2027)[7].

Hydrologie

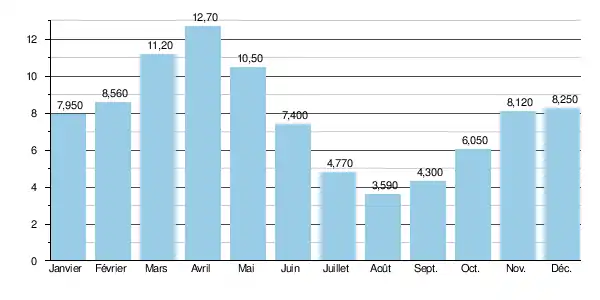

Le Chéran à Allèves

Le débit du Chéran a été observé durant une période de 59 ans (1950-2008), à Allèves, localité du département de la Haute-Savoie située malheureusement à une vingtaine de kilomètres de son confluent avec le Fier[2]. La surface ainsi étudiée est de 249 km2, soit un peu plus de 70 % du bassin versant total de la rivière qui fait 350 km2.

Le module de la rivière à Allèves est de 7,77 m3/s.

Le Chéran présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées, comme généralement en milieu alpestre. Son régime pluvial a une composante nivale assez importante (régime nivo-pluvial). Les hautes eaux se caractérisent par un double sommet, le premier en novembre-décembre correspondant aux pluies d'automne avec un débit mensuel moyen de 8,12 et 8,25 m3/s respectivement pour ces deux mois. En janvier on assiste à une légère baisse du débit (7,95 m3/s), une part plus importante des précipitations étant retenue dans la montagne, sous forme de neige. Le second sommet se déroule au printemps, de mars à mai inclus (avec un maximum très net en avril) et correspond surtout à la fonte des neiges. Il se caractérise par des débits mensuels moyens allant de 10,5 à 12,7 m3/s. À partir du mois de mai, le débit baisse rapidement, jusqu'aux basses eaux (étiage) d'été qui ont lieu de juillet à septembre inclus, entraînant une baisse du débit mensuel moyen jusqu'au plancher de 3,59 m3/s au mois d'août, ce qui reste fort confortable il est vrai. Mais ces moyennes mensuelles ne sont que des moyennes et occultent des fluctuations plus prononcées sur de courtes périodes ou selon les années.

Étiage ou basses eaux

Aux étiages, le VCN3 peut chuter jusqu'à 0,560 m3/s (560 litres par seconde), ce qui devient relativement sévère.

Crues

Les crues, quant à elles, peuvent être importantes, comme il est de règle en territoire montagneux. Les QIX 2 et QIX 5 valent respectivement 110 et 140 m3/s. Le QIX 10 est de 160 m3/s, le QIX 20 de 180 m3/s, tandis que le QIX 50 se monte à 210 m3/s.

Le débit instantané maximal enregistré à Allèves a été de 250 m3/s le 1er octobre 1960, tandis que la valeur journalière maximale était de 148 m3/s le 15 février 1990. En comparant la première de ces valeurs à l'échelle des QIX de la rivière, il apparaît que cette crue était largement supérieure au volume de la crue cinquantennale définie par le QIX 50, et donc très exceptionnelle.

Entre Noël 2021 et le jour de l'an 2022, le Chéran a connu une crue décennale. Il a été enregistré 153,7 m3/s à la station de mesure de référence de la Charniaz (commune de Bellecombe-en-Bauges) et plus de 200 m3/s à Rumilly[7]. Il s'agit de la crue la plus importante enregistrée sur cette station après celles de 1960 (224 m3/s) et de 1997 (192 m3/s)[8].

Lame d'eau et débit spécifique

Le Chéran est une rivière très abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 987 millimètres annuellement, ce qui est trois fois supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins confondus, mais tout à fait normal comparé aux divers cours d'eau de la région des Préalpes de Savoie, généralement très abondants. C'est de plus nettement supérieur à la moyenne du bassin du Rhône (557 millimètres par an à Beaucaire et 670 millimètres par an à Valence). Le débit spécifique (ou Qsp) atteint 31,2 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Gestion territoriale

L'organisme gestionnaire est le Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement du Chéran (SMIAC)[3]. Il regroupe, depuis 1995, 35 communes du bassin du Chéran et a pour vocation de protéger la rivière en entreprenant des travaux de restauration des berges de la rivière et de ses affluents et faisant des études et en effectuant un entretien régulier pour conserver à la rivière son aspect naturel et éviter les crues catastrophiques.

Les deux contrats (1998-2002 et 2004-2008) ont permis de maintenir une bonne qualité physico-chimique en favorisant l'assainissement des communes et la restauration de certains milieux aquatiques. La protection contre les crues du Dadon a débuté ainsi que la renaturation de la rivière dans le secteur des Bauges. Une passerelle piétonne a été créée entre Cusy et Gruffy; deux autres sont prévues.

Selon le rapport de 2012[9], sur le territoire du bassin du Chéran :

- Entre 1999 et 2006, la population résidente a connu un accroissement de 15,7 %, entre 1995 et 2009, la part de la population en assainissement collectif est passée de 47 % à 64 %.

- Entre 1988 et 2009, le nombre d'exploitations agricoles a diminué passant de 1.012 (utilisant 37 % de la surface du territoire) à 345 (utilisant 31 % de la surface du territoire), fin 2009, 72 % des troupeaux étaient aux normes concernant les installations de traitement des effluents.

- Fin 2009, le bassin comptait 1.946 unités industrielles ou artisanales (travail des métaux, agro-alimentaire, travail du bois, centrales à béton, tanneries, imprimerie, cosmétique et parapharmacie).

- Les surfaces imperméabilisées aux eaux de ruissellement représentent 4 % de la surface, dont l'autoroute A41 avec un trafic moyen journalier de 32.350 véhicules en 2008.

- Fin 2009, les ressources en eau distribuées proviennent à 93 % de 80 sources naturelles. La production de 51 autres sources a été abandonnée car jugées peu productives. 51 % des captages sont protégés par des périmètres de protection. Les volumes prélevées ont été en 2007 de 5,7 millions de mètres cubes dont 84 % pour l'usage domestique.

- La qualité physico-chimique de l'eau du bassin se maintient en classe "très bonne" en amont, en classe "bonne" ou "très bonne" en milieu de bassin mais avec des traces d'azote et de phosphore, enfin en classe "moyenne" en aval où existe des traces de métaux et d'hydocarbures aromatiques polycycliques. Certains affluents posent de véritables problèmes, tel est le cas du Nant d'Aillon, du Nant de Jarsy et de la Néphaz.

- Globalement, la biomasse piscicole est faible sur tout le Chéran, avec dernièrement une baisse de la population des truites et une petite hausse de celle des écrevisses à pieds blancs grâce aux travaux faits sur la Vergogne.

- Végétations : les bois ont majoritairement colonisés les berges. Fin 2008, 154 km des berges étaient gérées en ripisylve, le reste était à l'abandon. Les zones naturelles d'épandages des crues sont bien conservées malgré une pression de l'urbanisation sur certaines d'entre elles. Les zones humides naturelles sont au nombre de 234 pour une surface de 411 hectares.

- Il n'y a plus d'extraction de matériaux dans le lit du Chéran, ni de décharges sauvages.

De 2015 à fin 2018, le SMIAC a fait réaliser d'importants travaux afin de restaurer la continuité écologique de la rivière et rétablir son fonctionnement naturel[10] :

- Première campagne (2015) d'éradication de la renouée du Japon.

- Arasement de trois seuils anciens qui avaient été réalisés pour des captages au profit d'entreprises locales et qui n'étaient plus utilisés depuis plus de 20 ans, Démontage des machines de pompages encore présentes. Réaménagement des berges à proximité des anciens seuils.

En 2019, le SMIAC acquiert la compétence GEMAPI pour la prévention des inondations.

Ses dernières réalisations (2021-2022)[7] :

- Second inventaire des zones humides (2021).

- Étude multithématique sur le Dadon et ses affluents (2021).

- Seconde campagne d'éradication de la renouée du Japon. 15 000 m3 de terres contaminées ont été traitées et recyclées.

- Création du sentier du Cincle à Rumilly sur 2 km (printemps 2021).

- Rétablissement de la continuité écologique sur le seuil de l'Aumône (octobre 2021).

- État des lieux précis et exhaustif de l'impact des prélèvements sur la ressources en eau et sur le fonctionnement des milieux naturels (fin 2021).

- Plan territorial de la gestion de la ressource en eau (PTGRE) finalisé en 2022.

- Nouvelle édition du Guide du riverain (2022).

- Reconduction des ateliers de découverte du Chéran.

- Rétablissement de la continuité écologique de 2 seuils du Haut Chéran à La Compote et Le Châtelard (2022).

- Inventaire et état de lieux des systèmes de digues de protection contre les inondations (2022).

La ressource en eau

Selon l'étude menée en 2021, plus de 4 millions de m3 sont consommés chaque année pour différents usages dont : 77% pour l'alimentation en eau potable, 19,5% pour un usage agricole et 3,5% pour un usage industriel. 820.000 m3 de cette consommation proviennent de l'extérieur du bassin du Chéran ce qui indique que plusieurs sous-bassins sont en déficit avéré. Le PTGRE devra donc comporter un nouveau plan de gestion et de partage de la ressource, un protocole destiné à la gestion de crise et un plan d'actions d'économie d'eau[7].

Depuis 2020, le SMIAC a mis en place un réseau de 14 stations de mesures de la qualité de l'eau et des communautés biologiques indicatrices de cette qualité[7].

La continuité écologique

La restauration de la continuité écologique vise à retrouver des rivières vivantes, dynamiques et fonctionnelles en permettant :

- La libre circulation des organismes vivants (poissons, batraciens invertébrés) et leur accès aux zones de reproduction, de croissance, d'alimentation et d'abri ;

- Le bon fonctionnement des lieux de reproduction, d'alimentation et de repos ;

- Le rétablissement des connexions latérales avec les réservoirs biologiques, comme les ruisseaux affluents, les zones humides et les forêts alluviales ;

- Le libre transport naturel des sédiments depuis les zones en amont vers les zones en aval.

Le retour au lit du Chéran et à sa pente naturelle permettra à terme de moins affecter les berges, de mieux oxygéner l'eau, une meilleure autoépuration et une limitation du réchauffement de l'eau[7].

Il reste encore un certain nombre d'ouvrages infranchissables surtout dans les parties en amont des affluents du bassin qui feront l'objet de nouveaux travaux de restauration dans l'avenir.

Orpaillage

Le Chéran est renommé pour contenir des paillettes d'or. Il en charrie pour un demi-gramme par tonne d'alluvions d'un or arraché par le torrent aux glaciers, aux rochers et aux filons de quartz. Les filons aurifères contenus dans les roches cristallines des Bauges (ophiolites) sont apparus lors de l'orogenèse alpine quand les plaques eurasienne et africaine se sont chevauchées.

C'est un or très pur à 22-23 carats se présentant sous forme de grains ou de paillettes dont les plus belles ont la forme de petits carrés de deux millimètres de côté. Les zones les plus propices sont celles en amont d'Alby-sur-Chéran, celles du côté de Cusy ou du Moulin Janin.

L'or du Chéran est exploité depuis au moins le Moyen Âge. En 1867, un gardien de chèvres trouva une pépite de 43,50 grammes près du vieux pont d'Alby-sur-Chéran, un endroit dangereux. Au début du XXe siècle, l'instituteur de Gruffy pratiquait l'orpaillage, ce qui lui permettait de payer ses vacances.

Galerie photo

.JPG.webp) Le Chéran, à Lescheraines, un lieu de pêche

Le Chéran, à Lescheraines, un lieu de pêche.JPG.webp) Un débit assez élevé (Lescheraines)

Un débit assez élevé (Lescheraines).JPG.webp) Une rivière aux aspects changeants (Lescheraines)

Une rivière aux aspects changeants (Lescheraines).JPG.webp) Petite cascade (Lescheraines)

Petite cascade (Lescheraines) Le Pont de l'Abîme surplombe le Chéran

Le Pont de l'Abîme surplombe le Chéran Le Chéran sous le Pont de l'Abîme

Le Chéran sous le Pont de l'Abîme Le Chéran, vue amont, depuis le Pont-Vieux d'Alby

Le Chéran, vue amont, depuis le Pont-Vieux d'Alby Le Chéran, vue aval, depuis le Pont-Vieux d'Alby

Le Chéran, vue aval, depuis le Pont-Vieux d'Alby Le Chéran à son entrée à Rumilly

Le Chéran à son entrée à Rumilly

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Chéran (V1250500) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - Le Chéran à Allèves (V1255010) » (consulté le )

- « Le syndicat Mixte Interdépartemental d'Aménagement du Chéran », sur www.cheran.fr (consulté le )

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne)., p. 33-34, « 1036. Racine *car ».

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 125.

- D'après Henry Suter, « Chéran », Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs, sur henrysuter.ch, Henry Suter, 2000-2009 (consulté le ).

- Le Journal du Chéran février 2022

- CH.R, « Impressionnante crue du Chéran », L'Essor savoyard, , p. 18

- Bulletin du Syndicat mixte d'aménagement du Chéran (contrat de rivière)

- L'Essor savoyard du 27 octobre 2016, page 36, Le Chéran, une continuité des Bauges à Rumilly