Cellule dendritique

Les cellules dendritiques sont des cellules du système immunitaire présentes au niveau des muqueuses, et qui sont donc parmi les premières cellules exposées à l'environnement extérieur. Elles sont présentes dans l'épiderme (où elles sont appelées cellules de Langerhans), dans les poumons, et dans l'intestin.

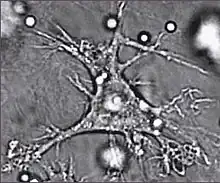

Elles résident dans les tissus à l’état immature, et ont une morphologie très variée, qui présentent dans certaines conditions, comme leur nom l'indique, des dendrites (des prolongements cytoplasmiques).

Les cellules dendritiques jouent un rôle essentiel dans la présentation antigénique et l'activation de l'immunité adaptative. Elles font partie du système phagocytaire mononucléaire, cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules dendritiques ont deux fonctions principales :

- le déclenchement de la réponse immunitaire adaptative, dont les acteurs principaux sont les lymphocytes T et les lymphocytes B, dirigée contre des antigènes du « non-soi » ;

- le maintien de la tolérance centrale au « soi » dans le thymus, par le processus impliquant les lymphocytes T régulateurs dits de sélection négative.

Différents sous-types de cellules dendritiques

Il existe de nombreuses sous-populations identifiées. Beaucoup le sont chez la souris mais il n’y a pas forcément de correspondance avec l’homme. Les cellules dendritiques peuvent se différencier en divers sous-types : cellules dendritiques plasmacytoïdes, précurseurs de cellules dendritiques qui ne présentent pas d’emblée les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des cellules dendritiques, etc.

Cellules dendritiques conventionnelles

- Les cellules dendritiques migratoires correspondent au modèle classique des cellules dendritiques. Elles résident à l’état basal en périphérie. À la suite de la phagocytose d’une particule antigénique et/ou à la réception de signaux de danger, elles migrent vers les ganglions lymphoïdes secondaires via les vaisseaux lymphatiques. Elles arrivent à maturité dans les organes lymphoïdes où elles présentent l’antigène aux lymphocytes T naïfs. C'est le cas par exemple des cellules de Langerhans et des cellules dendritiques des muqueuses.

- Les cellules dendritiques résidentes des organes lymphoïdes (où elles se trouvent normalement à l’état immature) collectent et présentent les antigènes du soi ou étrangers au sein même des organes lymphoïdes. Il s'agit par exemple de la plupart des cellules dendritiques du thymus, de la rate, etc.

Cellules dendritiques plasmacytoïdes

Ce sont des cellules circulantes, rondes et sans dendrites à l’état basal, mais qui se développent en cellules dendritiques conventionnelles après activation. Elles sont donc capables de présenter l’antigène. Elles sont appelées « précurseurs plasmacytoïdes de cellules dendritiques » lorsqu’elles sont à l’état immature. Après stimulation par un antigène viral en général, elles produisent une grande quantité d'interférons de classe I. Ces cellules sont essentiellement impliquées dans la réponse anti-virale et dans les désordres auto-immuns.

Cellules dendritiques inflammatoires

Ce sont des cellules recrutées dans les tissus à la suite d'une inflammation ou d'une infection. Elles ne sont pas présentes à l’état de repos. Elles seraient principalement issues de la différenciation des monocytes du sang.

Activation des cellules dendritiques

Les cellules dendritiques jouent un rôle important dans l’initiation des réponses immunes adaptatives et dans l’induction de la tolérance périphérique. Elles possèdent deux propriétés essentielles :

- capture de l’antigène et présentation aux lymphocytes T naïfs ;

- intégration des signaux de la périphérie permettant l’orientation des lymphocytes T vers un état de différenciation Th1, Th2, T régulateur, etc.

Signaux inducteurs de la maturation et capture de l'antigène

En périphérie, les cellules dendritiques immatures détectent la présence de signaux inflammatoires et de motifs moléculaires associés aux pathogènes. Cette reconnaissance se fait par des récepteurs particuliers qui sont les récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires comme les récepteurs de type Toll. La réception de ces signaux constituant des signaux de maturation, provoque une augmentation transitoire de l’activité phagocytaire : l'antigène est alors internalisé (phagocytose, macropinocytose) et dégradé afin d'être présenté sous forme de peptides sur le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH). Les différentes sous-populations de cellules dendritiques ne portent pas les mêmes récepteurs, ce qui leur permet de réagir à certains types de signaux.

Maturation des cellules dendritiques

À la suite de la capture de l'antigène, les cellules dendritiques subissent un processus de maturation caractérisé par :

- un changement de morphologie dû à la réorganisation du cytosquelette et permettant la motilité de la cellule ainsi qu'une interaction accrue avec les lymphocytes ;

- une perte de la capacité à phagocyter (baisse du niveau d’expression de molécules impliquées dans ce processus) ;

- l’augmentation de la capacité à présenter efficacement l'antigène (augmentation de l'expression du CMH et des molécules de costimulation telles que CD80, CD86, CD40 ; sécrétion de cytokines) ;

- l’acquisition de capacités migratoires, liées à la modification de l'expression en surface des récepteurs des chimiokines, notamment du récepteur CCR7 qui entraine la migration par chimiotactisme vers les organes lymphoïdes secondaires.

Activation des lymphocytes T naïfs

Les cellules dendritiques à maturité activent les lymphocytes T naïfs par trois signaux simultanés :

- les molécules du CMH chargées en peptide antigénique engagent le récepteur des cellules T des lymphocytes T naïfs conventionnels, ce qui déclenche une signalisation intracellulaire ;

- il y a transmission d’un signal de costimulation (ou signal de danger) ;

- la sécrétion de cytokines.

Les trois signaux sont nécessaires à la pleine activation des lymphocytes.

Polarisation de la réponse immune

En fonction des signaux captés en périphérie, les cellules dendritiques peuvent sécréter différentes cytokines qui orienteront les lymphocytes T vers un profil de différenciation spécifique :

- réponse Th1 : en réponse à la sécrétion d'IL-12 par les cellules dendritiques, les cellules T CD4+ naïves se différencient en cellules Th1 productrices d'IFN-γ. Ces cellules assurent plusieurs fonctions associées à la toxicité et aux réactions inflammatoires locales. Ceci explique leur importance pour combattre les pathogènes intracellulaires tels que les virus, les bactéries et les parasites ;

- réponse Th2 : la réponse Th2 ou réponse à médiation humorale repose principalement sur l'activité effectrice des anticorps, sécrétés par des plasmocytes. Les lymphocytes Th2 coopèrent avec les lymphocytes B et favorisent leur différenciation en plasmocytes, la maturation d'affinité des immunoglobulines et la commutation de classe. La différenciation Th2 des lymphocytes T apparait d’abord comme une réponse par défaut. En effet, l’initiation de cette différenciation pourrait reposer essentiellement sur l’absence de cytokines de la famille des IL-12. Les cellules de types NKT sont capables de produire des quantités importantes d’IL-4 indispensable à cette différenciation. Les lymphocytes produisent également, au cours de cette différenciation Th2, de l’IL-13, IL-5 et IL-10 ;

- réponse Treg : c’est une réponse régulatrice au cours de laquelle les lymphocytes T naïfs se différencient en T régulateurs spécifique d’un antigène et développent une activité inhibitrice de la réponse à cet antigène. L’orientation vers un phénotype régulateur est provoquée par la sécrétion de l’IL-10 et du TGF-β par la cellule dendritique. Ce type de réponse est essentiel dans le maintien de la tolérance immunitaire périphérique ;

- il existe d'autres profils de différenciation des lymphocytes T (Th17, Th9, etc.) également initiés par les cellules dendritiques mais qui sont encore mal caractérisés.

Applications thérapeutiques des cellules dendritiques

Les cellules dendritiques peuvent être tolérogènes lorsqu'elles activent des lymphocytes T régulateurs.

Étant donné la position-clé des cellules dendritiques dans l'initiation des réponses immunitaires spécifiques, leur manipulation est envisageable à des fins thérapeutiques. Dans le cas des maladies auto-immunes, il s'agirait de provoquer une réponse tolérogène des cellules dendritiques aux antigènes du soi. Dans une optique d'immunothérapie du cancer, au contraire, leur stimulation ex vivo par des antigènes tumoraux permettrait d'induire une réponse immunitaire anti-tumorale.

Notes et références

Liens internes

Bibliographie

- Janeway, Travers, Walport, Shlomchik, Immunbiologie, 2e ed., De boeck, 2003.

- Noëlle Genetet, Immunologie, 4e ed, EM Inter, 2002.

- David Male, Jonathan Brostoff, David B. Roth, Ivan Roitt, Immunologie, ed Elsevier, 2007.