Carreau ciment

Un carreau ciment est un carreau de revêtement à base de ciments colorés. Les carreaux ciment ne nécessitent pas de cuisson, mais sont fabriqués à l'aide d'une presse hydraulique. Cette technique apparut en France et en Belgique vers 1850 et se développa dans toute l'Europe à la fin du XIXe siècle. Le carreau de ciment est né en France vers 1850 en Ardèche, un territoire où la cimenterie était très présente à l'époque. Un entrepreneur des travaux publics, Étienne Larmande, est l'inventeur du carreau de ciment et de son procédé de fabrication si particulier.

Histoire

La maison Lachave, fondée à Viviers en Ardèche en 1860, fût la principale à produire et diffuser tout le matériel de fabrication nécessaire (moules, presses…) aux manufactures locales pour produire ces carreaux polychromes.

Pendant plus d'un siècle, il permettra aux milieux populaires en campagne comme aux plus aisés en ville d'avoir chez soi un sol décoré et coloré.

On verra ainsi fleurir de considérables catalogues de carreaux aux multiples possibilités de motifs, couleurs, formats… Les premières références aux carreaux ciment datent de 1857. Ils furent présentés à l'Exposition universelle de 1867 à Paris par l'entreprise barcelonaise Garret, Rivet et Cie comme un carrelage résistant qui ne nécessitait pas de cuisson. Ils étaient décrits comme alternative à la pierre et au marbre.

La complexité de leur réalisation et la limitation dans les motifs réservaient leur utilisation aux revêtements de sols. En Belgique, c'est essentiellement dans la région de Florennes et dans le Hainaut qu'ils furent produits.

Les dimensions habituelles des carreaux étaient de 20×20 cm. On en trouvait aussi de 10×10, 15×15, 25×25, voire 40×40 cm.

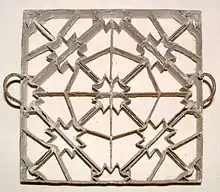

Les dessins étaient des formes géométriques ou végétales, souvent inspirés par le Moyen Âge car le style néogothique était alors à la mode.

Généralement, ces pavements simulaient un tapis qui recouvrait la totalité d'une salle. Ils nécessitaient des carreaux et des frises qui s'adaptent aux dimensions des pièces. Il était habituel que le motif complet fût composé par deux, quatre, voire neuf carreaux, ce qui compliquait considérablement la production et l'installation.

En Espagne, ces carreaux sont nommés « mosaïques hydrauliques » (mosaico hidráulico). Plusieurs fabricants se développèrent dans la région barcelonaise, notamment M. C. Butsems, Orsola, Solà i Cia., Munner i Boada, La Catalana, Mosaics Martí (toujours en activité), et Teòtim Fortuny. La plus importante et la plus connue fut Escofet, Fortuny i Cia. S. en C, fondée en 1886, qui fabriqua les pavements des bâtiments modernistes barcelonais avant de se développer dans toute l'Espagne et aux Amériques[2] - [3]. Le développement de cette technique à l'époque du mouvement moderniste entraîna l'apparition de pavements aux dessins Art nouveau. Les fabricants s'appuyèrent sur des dessinateurs et architectes à la mode, tels que Alexandre de Riquer, Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Josep Pascó, Antoni Saurí i Sirés et Enric Sagnier[4].

Procédés de fabrication

Les carreaux hydrauliques sont fabriqués un par un par une technique de cloisonné. L'artisan prépare des pâtes colorées, en mélangeant à de l'eau du ciment blanc, de la poudre de marbre blanc, du sable, et des pigments.

Ces mélanges sont coulés dans les compartiments d'un moule. Ce moule en bronze ou en laiton forme des séparations fixées dans un cadre. Chaque compartiment est rempli avec une couleur différente de façon à former le dessin. Il faut d'autant plus de temps qu'il y a de couleurs, ce qui augmente le coût de fabrication. Cette couche colorée est celle qui sera visible lorsque le carreau sera posé. Son épaisseur est en général de 2 à 5 mm.

Une fois le moule de cloisonné rempli avec les différentes couleurs, on ajoute une seconde couche nommée brassage, d'épaisseur comparable, formée d'un mélange de ciment gris et de sable. Elle a pour fonction d'absorber l'excès d'eau de la première couche. Finalement, on finit de remplir le moule avec 20 à 25 mm de mortier gris commun à la texture poreuse qui sert de support à l'ensemble.

Le moule ainsi rempli est alors posé dans une presse hydraulique qui comprime fortement le tout. Le carreau ciment est ensuite sorti du moule, séché, puis immergé durant 24 heures. Une fois le ciment parfaitement durci, les dalles sont pulvérisées d'eau et sont gardées dans une chambre humide durant 28 jours, le temps que le ciment durcisse à la suite du processus chimique commencé avec l'eau. C'est en réalité de là que ces carreaux tirent leur nom « hydraulique », et non du fait d'être pressés avec des presses hydrauliques ; cette phase étant à l'origine manuelle.

Références et notes

- Pàgina del diari amb l'anunci.

- catàleg de fabricants de mosaics i rajoles

- L'entreprise existe toujours mais ne fabrique plus de pavements hydrauliques.

- Història Escofet i cia.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (en) Mario Arturo Hernandez Navarro, Barcelona Tile Designs, The Pepin Press (Agile Rabbit Editions) (ISBN 978-90-5768-073-1 et 90-5768-073-4).

- (es) Pere Guixà, Alfombras de cemento prensado, Supplément culturel de La Vanguardia, , p. 30.

- (ca) Jaume Rossell et Joan Ramón Rossell, El mosaic hidràulic. 1895, Col·legi oficial d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona

- (ca) Teresa Navas Ferrer, La Casa Escofet de mosaic hidràulic (1886-1936) : Mémoire de maîtrise, Universitat de Barcelona, Faculté de géographie et d'histoire. Département d'histoire de l'art,

- (ca) Joan Puyo Collet, La pedra artificial i el mosaic hidràulic : les primeres aplicacions del ciment a Catalunya, Escola Universitaria Politècnica de Barcelona, Mémoire de fin d'études

- (ca) Maribel Rosselló Nicolau, L'interior a Barcelona en el segle XIX : Thèse de doctorat, Departament de composició arquitectònica, Programme doctoral, Théorie et histoire de l'architecture

- (ca) Natàlia Gonzàlez-Novelles Farrús, El mosaic hidràulic i la casa Orsola Solà i cia : Treball final de carrera, Escola Universitaria Politècnica de Barcelona (lire en ligne)