Bois de Bel-Air (Charente)

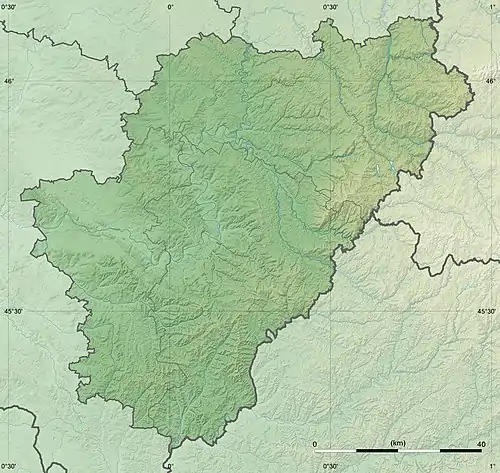

Le bois de Bel-Air est un vaste massif forestier de la Charente, en France, située dans le nord-est du département.

| Bois de Bel-Air | |

Vue matinale sur la forêt depuis Saint-Mary | |

| Localisation | |

|---|---|

| Position | 30 km au nord-est d'Angoulême |

| Coordonnées | 45° 51′ 30″ nord, 0° 23′ 30″ est[1] |

| Pays | |

| Département | Charente |

| Géographie | |

| Longueur | 4 km |

| Largeur | 4 km |

| Altitude · Maximale · Minimale |

150 m 188 m 90 m |

| Compléments | |

| Protection | ZNIEFF type 2[3] |

| Statut | Forêt privée française |

Géographie

Le Bois de Bel-Air est une forêt située à 30 km au nord-est d'Angoulême et à 10 km au nord-ouest de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Elle est à la limite des anciens canton de Mansle au nord et de celui de Saint-Claud au sud.

Sur sa lisière sud-est, elle est séparée de la forêt de Chasseneuil par le vallon du Marais, ou ruisseau de Marillac, affluent de la Bonnieure qui passe au bourg de Saint-Mary.

La forêt se partage principalement entre les communes de Saint-Mary au sud, Cellefrouin (Chavagnac) au nord-est, et La Tâche au nord-ouest, et une petite partie à l'est sur la commune de Chasseneuil (chez Burgaud).

Elle occupe un vaste plateau bombé limité au sud par la vallée de la Bonnieure et au nord par la vallée du Son, qui se jettent directement ou indirectement dans la Charente à l'ouest vers Mansle.

Elle est coupée par de petites routes départementales : la D.36 nord-sud de Saint-Mary à Cellefrouin, la D.175 de Saint-Claud au Pont d'Agris, et la D.187 et D.185 est-ouest de Chasseneuil à La Tâche.

Histoire

La limite cantonale passe au sommet de la forêt. Dirigée est-ouest, elle occupe le tracé d'une ancienne voie romaine, embranchement de la voie d'Agrippa de Saintes à Lyon et allant de Chasseneuil, Mansle et Aulnay. Elle passait légèrement au sud du bourg de La Tâche par la Soudière. Une autre voie romaine, perpendiculaire, celle d'Angoulême à Bourges, effleure la forêt à l'ouest et passe par le bourg de La Tâche[4] - [5].

Géologie

Cette forêt occupe un vaste plateau calcaire jurassique, rebord du Bassin aquitain, recouvert d'argile à galets d'origine détritique de l'époque tertiaire en provenance du Massif central situé à moins d'une dizaine de kilomètres à l'est.

En bordure du karst de La Rochefoucauld, la forêt compte quelques dolines ou fosses, localisées principalement au sud et à l'est : Fosse longue, Fosse de la Terrière, Fosse de Gâte-Bourse, Fosse des Bâtards, Fosse des Pradeaux.

Végétation

Principalement des feuillus : châtaigniers, chênes, hêtres.

Nature

La forêt fait partie d'un ensemble de 5 537 ha comprenant aussi la forêt de Quatre Vaux et la vallée de la Bonnieure, classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) type 2[6] - [2].

Lieux

- Les logis de Bel-Air : au cœur de la forêt et à son sommet, au carrefour de la D.175 et D.185, cette maison forestière possédait une éolienne qui était un point géodésique visible de loin, détruite récemment[7].

- La pierre de Robinaud, encore visible en 1948[8] (légende de Robineau de Gajoubert)[9].

Notes et références

- Coordonnées prises sous Géoportail

- « Zone ZNIEFF 2 » sur Géoportail.

- [2]

- « Croisement des voies romaines à La Tâche » sur Géoportail.

- Jean-Hippolyte Michon (préf. Bruno Sépulchre), Statistique monumentale de la Charente, Paris, Derache, (réimpr. 1980), 334 p. (lire en ligne), p. 160

- « Fiche ZNIEFF 540007617 - Complexe Bois de Bel-Air, Forêt de Quatre Vaux, vallée de la Bonnieure », Inventaire National du Patrimoine Naturel, (consulté le )

- IGN, « Fiche du point géodésique IGN "La Tâche 01" » [PDF], (consulté le )

- « La pierre de Robinaud », Aguiaine : revue de recherches ethnographiques, t. 19, no 8, , p. 482, lire en ligne sur Gallica

- « À propos de... La pierre de Robinaud », Aguiaine : revue de recherches ethnographiques, t. 19, no 12, , p. 729, lire en ligne sur Gallica

Voir aussi

Liens externes

- [PDF] Inventaire forestier national de la Charente, Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, 1993-95