Bataille de Torvioll

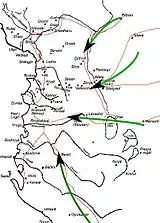

La bataille de Torvioll est la première bataille de la guerre opposant les princes albanais au sultan ottoman. Elle se déroule le quatre mois après la Ligue de Lezha dans la plaine de Torvioll, de nos jours connue sous le nom de plaine de Shumbat, sur le territoire actuel de l'Albanie. Quand le capitaine Scanderbeg retourne dans son pays natal, il envisage de planifier une rébellion contre le sultan Mourad II. Épaulé par 300 compatriotes albanais qui ont combattu avec lui durant la bataille de Niš, il déserte l'armée ottomane et se réfugie dans la ville de Croïa où il fonde le 3 mars 1444 la Ligue de Lezha, une confédération réunissant quelques princes d'origine albanaise en conflit avec l'Empire ottoman. Mourad II se rend alors compte de la menace que représente l'organisation pour son empire, et ordonne à son fidèle capitaine Ali Pacha de mater la rébellion avec une force de 25 000 hommes.

.jpg.webp)

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Plaine de Torvioll, au nord de Peshkopi (actuellement la plaine de Shumbat, en Albanie). |

| Issue | Victoire de la Ligue de Lezha. |

| Scanderbeg Comte Vrana Hamza Kastrioti | Ali Pacha |

| 15 000 hommes dont 8 000 cavaliers et 7 000 fantassins | 25 000 hommes |

| 4 000 tués ou blessés | Entre 8 000 et 22 000 tués, 2 000 prisonniers |

| Coordonnées | 41° 46′ 00″ nord, 20° 22′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

D'emblée, Scanderbeg s'attend à une attaque d'envergure de la part du sultan Mourad II, après quoi il forme un contingent de 15 000 hommes pour faire face à l'armée d'Ali Pacha. Une rencontre entre les deux hommes est d'abord organisée sur la plaine de Torvioll, mais ils ne font que s'observer depuis leurs tentes. Le lendemain, le , Ali Pacha remarque que Scanderbeg a déplacé son armée au pied de la colline. Espérant obtenir une victoire rapide, il donne l'ordre à ses hommes de charger l'armée albanaise qui, quant à elle, a anticipé la manœuvre d'Ali Pacha et a préparé un stratagème approprié. En effet, Scanderbeg a préalablement délimité un point précis où ses hommes cachés dans les arbres pourront attaquer par surprise les troupes du sultan. Son plan s'avère être un succès et les Ottomans essuient une lourde défaite ; la plupart des 25 000 hommes sont massacrés et leur capitaine est laissé pour mort.

La victoire de la Ligue de Lezha est saluée par tous les princes chrétiens d'Europe et Scanderbeg est vu comme un véritable héros. Il est en effet l'un des rares conquérants ayant réussi à vaincre le grand Empire ottoman musulman lors d'une bataille. Cependant, le sultan prend la ferme décision de faire tomber cette rébellion par tous les moyens et à n'importe quel prix, ce qui entraîne par la suite vingt-cinq ans de guerre civile, mettant à feu et à sang presque toute l'Albanie.

Contexte historique

Scanderbeg, fils du puissant prince albanais Jean Kastrioti[1], est vassal de l'Empire ottoman au titre de sipahi (un cavalier détenteur d'un fief à la façon du chevalier occidental[2]). Il a par ailleurs participé à la défaite ottomane lors de la bataille de Niš, après quoi il déserte l'armée du sultan et se réfugie en Albanie avec 300 autres sympathisants[3]. Il gagne dès lors la sympathie de la noblesse locale[4] et devient seigneur de la ville en [5]. Plus tard, il forme une alliance de toute la noblesse albanaise après avoir été encouragé par la victoire du capitaine Jean Hunyadi contre le sultan Mourad II à la bataille de Niš[6]. Scanderbeg organise alors une rencontre secrète réunissant toute la noblesse d'Albanie à Alessio le . Ils choisissent cette ville car elle a été autrefois la capitale de la puissante famille Dukagjini, et plus encore, le soutien de cette ville vénitienne est un avantage considérable pour la rébellion[7]. L'appel de Scanderbeg est entendu par la plupart des membres de la haute société albanaise, parmi lesquels figurent George Arianiti, Paul Dukagjini, Andrea Thopia et d'autres[8], tous issus des familles les plus influentes d'Albanie. C'est pendant cette première réunion qu'ils forment la Ligue de Lezha, une confédération regroupant tous les grands princes albanais dont le principal objectif est de renverser l'Empire ottoman[9], et Scanderbeg est d'emblée choisi pour en être le capitaine (en albanais : Kryekapedan)[10]. La Ligue est rapidement confrontée à son premier grand défi militaire lorsqu'au printemps 1444, l'un des informateurs de Scanderbeg lui rapporte que les forces armées du sultan préparent une offensive majeure pour mater la rébellion en Albanie ottomane. Il met alors au point un plan afin de tendre une embuscade aux troupes menés par Ali Pacha[11].

Déroulement

Prélude et forces en présence

Ali Pacha, l'un des meilleurs commandants du sultan Mourad, quitte Üsküp (Skopje) en avec une armée de 25 000 hommes[12] et prend la direction de l'Albanie[13]. Quant à Scanderbeg, il réussit à réunir 15 000 hommes (dont 8 000 cavaliers et 7 000 fantassins)[14] issus de la Ligue de Lezha[6]. Scanderbeg et son armée se dirigent vers le lieu prévu pour la bataille, dans la région du Bas-Dibra, le territoire qui couvre actuellement la plaine de Shumbat, alors appelée la plaine de Torvioll, juste au nord de Peshkopi[15]. Il parcourt la vallée du Drin noir et atteint le point d'entrée prévu des Ottomans[9]. Scanderbeg avait lui-même choisi la plaine, qui fait 11,2 kilomètres de long et 4,2 kilomètres de large et est entourée de collines et forêts. Les Albanais campent près de Torvioll, et Scanderbeg décide de mettre en place cinq bataillons de 3 000 hommes dont un placé en embuscade dans la forêt. Les Ottomans dirigés par Ali Pacha arrivent sur les lieux et établissent leurs campements juste en face des Albanais[1]. À l'aube de la bataille, les Ottomans font leur prière matinale, tandis que les Albanais éteignent leurs feux de camp et ordonnent à ceux qui ne sont pas de garde de se reposer[16]. Quelques groupes d'Ottomans s'approchent alors du camp albanais et commencent à provoquer les soldats de Scanderbeg, mais ces derniers restent silencieux face aux menaces et insultes des Ottomans. Scanderbeg envoie ensuite une équipe pour obtenir des informations concernant la stratégie de l'armée ottomane et ordonne à sa cavalerie de s'engager dans de petites escarmouches[17].

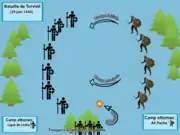

Prise de position des Albanais

Le matin du [18], Scanderbeg donne les dernières consignes à ses commandants, juste avant le début de la bataille. Outre les 3 000 guerriers dissimulés dans les bois pour accueillir l'armée ottomane, il met en réserve 3 000 hommes sous le commandement de Vrana Konti[19]. L'armée albanaise est à ce moment-là placée en forme de croissant recourbé vers l'intérieur et divisée en trois groupes composés de 3 000 hommes. Ils sont tous positionnés au pied de la colline, afin d'attirer la cavalerie ottomane dans une charge descendante. L'aile gauche du « croissant » est commandée par Tanush Thopia avec 1 500 cavaliers et autant d'infanterie tandis que sur l'aile droite, Scanderbeg positionne Moisi Golemi exactement comme Thopia[17]. Des archers sont préalablement placés devant les deux ailes afin d'attirer l'attention des Ottomans[17] alors qu'au centre du croissant se positionnent 3 000 guerriers sous le commandement de Scanderbeg et Ajdin Muzaka[17]. Un millier de cavaliers est placé devant la division principale pour émousser la première charge de la cavalerie ottomane tandis que plus de 1 000 archers sont placés à côté des cavaliers. Le bataillon principal d'infanterie, commandé par Ajdin Muzaka, est placé derrière ces archers[17].

Bataille

Pendant la mobilisation de son armée, Scanderbeg ordonne qu'aucun signal d'ordonnance ne soit émis jusqu'à l'avancée d'Ali Pacha. Quand ce dernier aperçoit l'armée albanaise au pied de la colline, il donne l'ordre à une unité de donner la charge. À la première offensive, la ligne de front albanaise commence à reculer sous la puissance de l'assaut des Ottomans et Scanderbeg envoie immédiatement un bataillon supplémentaire de cavaliers pour empêcher la ligne de se briser, puis il donne l'ordre aux hommes repoussés par la charge initiale de rejoindre leurs postes respectifs[20]. Ali Pacha pense à ce moment avoir réussi à boucler la bataille[9]. Pendant ce temps, la même manœuvre est en train de se reproduire sur l'aile gauche et, lorsque tous les Ottomans se trouvent à un point stratégique préétabli par Ali Pacha, ils se préparent à entamer la phase principale de l'offensive[21]. Au début, les deux ailes menées par Thopia et Golemi repoussent vaillamment la première vague de troupes ottomanes alors qu'au centre, Scanderbeg prend d'assaut un bataillon adverse isolé, afin de distraire l'attention des soldats ottomans. Lorsque le signal de l'embuscade est enfin donné, les 3 000 cavaliers cachés dans les bois attaquent par derrière le principal bataillon des armées ottomanes[21]. L'effet de surprise est total et presque un millier d'Ottomans tombe sans avoir pu riposter[21]. Les deux ailes de l'armée albanaise se tournent alors vers les flancs et encerclent le reste des Ottomans. Ajdin Muzaka prend cette fois la tête de l'offensive et attaque le cœur des troupes ottomanes. Il y rencontre une féroce résistance mais les troupes menées par Vrana Konti lui prêtent main-forte, après quoi les Albanais finissent par maîtriser le reste des soldats du sultan. L'issue de la bataille est à ce moment-là certaine alors que l'armée ottomane est totalement encerclée[22].

Conséquences

Entre 8 000[18] et 22 000 Ottomans sont tués durant cette bataille et environ 2 000 sont faits prisonniers[18]. Les Albanais ont quant à eux perdu 120 hommes, alors que les historiens modernes suggèrent un chiffre plus élevé de 4 000 Albanais morts et blessés[9]. Le butin de la victoire est assez généreux et même les blessés ont participé au pillage. Après s'être occupé des blessés, Scanderbeg ordonne une retraite générale vers Croïa. Cette victoire significative de la ligue de Lezha est saluée par tous les royaumes d'Europe et incite plus tard les autres ennemis du sultan à initier une croisade afin de chasser tous les Ottomans d'Europe[23]. Quand Ali Pacha retourne à Edirne, il explique au sultan que cette défaite isolée résulte de ce que l'on appelait alors la « fortune de la guerre » et ne démontre en aucun cas une faiblesse quelconque de l'armée ottomane.

La bataille de Torvioll marque le début de 24 années de guerre entre l'Albanie et l'Empire ottoman[24], pendant laquelle Scanderbeg tient en échec l'armée ottomane pourtant réputée la plus puissante du monde[15], notamment lors du siège de Croïa en .

Historiographie

Selon l'historien Kenneth M. Setton, les récits de l'action de Scanderbeg au cours des années et sont en partie légendaires car basés sur les écrits d'un auteur non contemporain des événements, Marinus Barletius (qui date la bataille de ), et d'un faussaire (et auteur tardif), Giammaria Biemmi[25].

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean Nicolas Duponcet, Exploits Héroiques de Scanderbeg roi D'Albanie, , 384 p. (ISBN 978-0-259-07663-6, lire en ligne).

- (en) John Fine, The Late Medieval Balkans : A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, University of Michigan Press, (ISBN 0-472-08260-4).

- (sq) Kristo Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu : jeta dhe vepra, 1405–1468, Botimet Toena, (ISBN 99927-1-627-4, lire en ligne).

- (en) Edward Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Peter Fenelon Collier & Son, (1re éd. 1776-1788).

- (en) Harry Hodgkinson, Scanderbeg : From Ottoman Captive to Albanian Hero, Centre for Albanian Studies, (ISBN 978-1-873928-13-4).

- (en) Clement C. Moore, George Castriot, Surnamed Scanderbeg, King of Albania (Classic Reprint), Fb&c Limited, (1re éd. 1850) (ISBN 978-1-333-92070-8, lire en ligne).

, adaptation abrégée et modernisée d'une traduction en anglais moderne naissant, parue en 1596, de l'œuvre homonyme de Jacques de Lavardin, elle-même basée sur une traduction de celle de Marin Barleti.

, adaptation abrégée et modernisée d'une traduction en anglais moderne naissant, parue en 1596, de l'œuvre homonyme de Jacques de Lavardin, elle-même basée sur une traduction de celle de Marin Barleti. - (en) Fan Stilian Noli, Scanderbeg, (ISBN 978-1-150-74548-5, lire en ligne).

- Georges T. Pétrovitch, Scanderbeg (Georges Castriota) : Essai de bibliographie raisonnée., B.R. Grüner Publishing Company, , 216 p. (ISBN 978-90-6032-102-7).

- Camille Paganel, Histoire de Scanderbeg : ou Turks et Chrétiens au XVe siècle, Didier, , 562 p. (ISBN 978-1-295-73628-7, lire en ligne).

- (en) Clifford Rogers, The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology, vol. 1, New York, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-533403-6).

- (en) Kenneth Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), vol. 2, t. 2 : The Fifteenth Century, Philadelphie, Pennsylvania : The American Philosophical Society, , 580 p. (ISBN 0-87169-127-2, lire en ligne).

- Alexandre Zotos, De Scanderbeg à Ismaïl Kadaré : propos d'histoire et de littérature albanaises, PU Saint-Étienne, , 203 p. (ISBN 978-2-86272-114-9).

Articles connexes

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Torvioll » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Skanderbeg : Albanian hero », dans Encyclopedia Britannica, (lire en ligne).

- (en) « sipahi : Ottoman cavalry », dans Encyclopedia Britannica, (lire en ligne).

- « World Explorer », sur elearn.fiu.edu (consulté le ).

- Cani, Xhyher., Le canon de Scanderbeg au cœur du coutumier albanais, Paris, l’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », , 300 p. (ISBN 978-2-296-06441-6, OCLC 262718858, BNF 41342079), p. 98.

- Frashëri 2002, p. 134.

- Rogers 2010, p. 363.

- Frashëri 2002, p. 135.

- (en) Alexander Mikaberidze, Conflict and Conquest in the Islamic World, vol. 1, Santa Barbara (Californie), ABC-CLIO, , 1042 p. (ISBN 978-1-59884-336-1, BNF 42488452, lire en ligne), p. 69.

- Frashëri 2002, p. 139.

- Frashëri 2002, p. 136-138.

- Fine 1994, p. 557.

- Frashëri 2002, p. 138-139.

- Noli 2009, p. 21.

- Gibbon 1957, p. 464.

- Frashëri 2002, p. 141.

- Kristo Frashëri, Histoire d'Albanie : bref aperçu, na, (lire en ligne).

- Moore 2016, p. 47.

- Hodgkinson 1999, p. 75.

- Kristo Frashëri, Histoire d'Albanie : bref aperçu, na, (lire en ligne).

- Moore 2016, p. 48.

- (sq) « Gjergj Kastrioti « Skanderbeg » », sur vargmal.org (consulté le ).

- Kristo Frashëri, Histoire d'Albanie : bref aperçu, na, (lire en ligne), p. 16.

- Noli 2009, p. 22.

- (en) Jean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500, University of Washington Press, (ISBN 978-0-295-97291-6, lire en ligne), p. 249.

- Setton 1978, p. 73.