Antéfixe

L'antéfixe (n.f., vient du latin ante, « devant », et du français « fixe ») est un motif placé sur les toits ou corniches d'un édifice à l'extrémité d'une rangée de tuiles ou d'une partie saillante d'une toiture, par exemple pour orner ou pour masquer.

À l'époque romane, sur les églises, les antéfixes étaient généralement en forme de croix, placées aux différents sommets de l'abside, du transept ou de la nef.

Antéfixes grecques

Antéfixe en forme de tête de Gorgone. VIe ou Ve siècle AEC. Musée Pushkin

Antéfixe en forme de tête de Gorgone. VIe ou Ve siècle AEC. Musée Pushkin Antéfixe d'angle. Céramique peinte, v. 430 AEC. Musée Archéologique d'Olympie

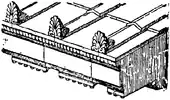

Antéfixe d'angle. Céramique peinte, v. 430 AEC. Musée Archéologique d'Olympie Antéfixes en position.

Antéfixes en position..jpg.webp) Antéfixes à décor palmette. 315-310. Louvre

Antéfixes à décor palmette. 315-310. Louvre

Étrusques

Déjà chez les Étrusques des antéfixes ornaient les toits des habitations (reconstitution d'un toit dans l'antiquarium du Poggio Civitate, à la villa Giulia de Rome), ou des temples. Ils représentaient souvent des ménades ou des gorgones, et possédaient donc généralement une fonction apotropaïque (de protection). Une antéfixe décorée d'une tête de gorgoneion a été trouvée sur le site de l'atelier du terrain Audouart à Lezoux (Puy-de-Dôme)[1].

Romanes

Extrême-Orient

.jpg.webp) Architecture chinoise. Temple du Ciel, Pékin. 1406-1420

Architecture chinoise. Temple du Ciel, Pékin. 1406-1420 Détail d'un toit en tuile du palais d'Été - Pékin, 1886 - avec les embouts décorés

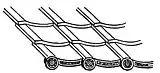

Détail d'un toit en tuile du palais d'Été - Pékin, 1886 - avec les embouts décorés Au Japon la tuile de rebord a la forme d'une tuile ordinaire, mais son bord libre est rabattu à angle droit et orné d'un motif conventionnel.

Au Japon la tuile de rebord a la forme d'une tuile ordinaire, mais son bord libre est rabattu à angle droit et orné d'un motif conventionnel. Château de Himeji. 1581-1618

Château de Himeji. 1581-1618

Cette pratique, commune en Chine encore récemment dans les maisons aisées - comme dans les édifices importants et ceux des élites, par ailleurs - fait l'objet d'une réelle désaffection par les aménageurs urbains, où l'ancien paysage urbain est rayé de la carte, comme aujourd'hui à Datong, l'ancien centre de production de tuiles au Ve siècle de notre ère[2]. Ces tuiles d'about, plates et rondes, wadang, apparaissent dès la Période des Royaumes combattants (du Ve siècle av. J.-C. à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin en 221 av. J.-C.)[3].

Notes et références

- [Vertey & Hartley 1968] Hugues Vertet et Brian R. Hartley, « Fouilles de Lezoux 1967 », Revue archéologique du Centre de la France, vol. 7, no 3, , p. 213-223 (lire en ligne [sur persee]), p. 221.

- Voir l'illustration d'une maison ancienne à l'abandon dans Judith Audin, « Temporalité industrielle et recomposition des espaces urbains à Datong (Shanxi) », Temporalités, no 26, (lire en ligne, consulté le ).

- Antoine Gournay, La maison chinoise : construire et habiter en Chine à la fin de l'époque impériale (relié), Paris, Klincksieck, , 303 p. (ISBN 978-2-252-03990-8, BNF 45000027, SUDOC 192310909), p. 90.

.JPG.webp)